Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme »), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule ».

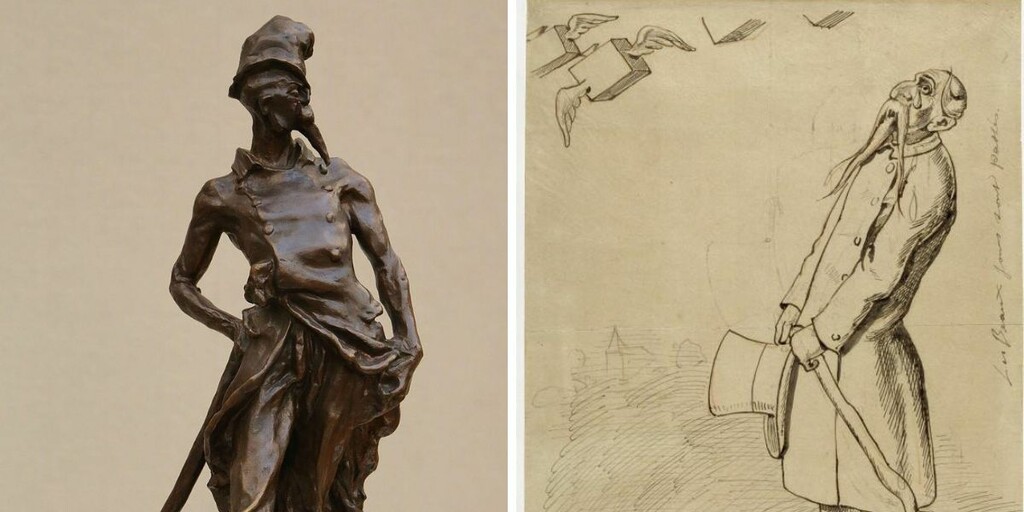

Ratapoil et Casmajou, Honoré Daumier, Le Charivari, 11 octobre 1850. BNF.

Le sous-titre vaut citation :

« RATAPOIL et CASMAJOU. Membres les plus actifs de la société philanthropique du dix Décembre : portraits dessinés d’après nature et réellement frappans (sic). »1

Daumier qui renoue avec la satire politique crée un personnage récurrent, le « colonel Ratapoil », sorte de demi-solde, agent de propagande, provocateur et espion au service de la cause bonapartiste, flanqué de son acolyte Casmajou. Il participe d’une campagne de caricatures anti bonapartistes suscitée dès 1848 par les républicains, inquiets de l’irrésistible ascension du neveu de l’empereur, devenu omniprésent dans la vie publique.

La « société philanthropique du dix Décembre » existe bel et bien, dite d’abord « Comité napoléonien », créé en 1849 par le préfet de police de Paris en référence au 10 décembre 1848 (Louis-Napoléon Bonaparte élu président de la République au suffrage universel), pour lutter contre les républicains et servir le coup d’État bonapartiste en préparation. Ratapoil prend son aspect quasi définitif avec le nom fera sa célébrité le 11 octobre 1850, dans cette première lithographie. Avec un regard complice, les deux « décembrards » semblent poser pour une entrée en scène.

Portrait charge digne du Grand Guignol (genre théâtral macabre et sanguinolent), Ratapoil se caractérise par sa longue silhouette émaciée à la cambrure insolente et l’attitude provocante. Le costume compose un personnage tragi-comique : redingote tirebouchonnée, haut de forme ratatiné tombant sur l’œil gauche, un long gourdin qui sert d’appui mais dont la présence ne reste pas moins menaçante. Sans caricaturer directement Louis-Napoléon Bonaparte, la moustache et la barbe « à l’impériale » évoquent de façon irrévérencieuse le futur empereur des Français.

Daumier a modelé la statuette avec une grande liberté d’exécution et un réalisme exacerbé, expressionniste avant la lettre.

« Ah ! Vous avez atteint en plein l’ennemi ! Voilà l’idée bonapartiste à jamais pilorisée par vous. »

Jules MICHELET (1798-1874) lors d’une visite à l’atelier de Daumier, 16 mars 1851. Rapporté par Arsène Alexandre, premier biographe de l’artiste. Honoré Daumier, l’homme et l’œuvre (1888)

Le cours au Collège de France du célèbre historien (ardent républicain) a été fermé sur ordre du gouvernement le 23 février précédent. Michelet vient remercier Daumier pour son action militante et aperçoit la statuette de Ratapoil en cours d’exécution – le caricaturiste était aussi sculpteur. Rappelons les spectaculaires trente-six bustes-charges de parlementaires de 1831-1834.

Pour mieux saisir son nouveau personnage, Daumier a modelé dans la glaise une statuette, détruite lors du moulage en plâtre. Après le coup d’État du 2 décembre 1851, ce petit plâtre subversif est dissimulé avec soin pour échapper aux foudres de la censure impériale. La statuette réapparait en 1878, montrée au public pour la première fois lors d’une exposition des œuvres de Daumier chez Durand-Ruel. Terriblement moderne, Ratapoil rompt avec les catégories de la sculpture et tend déjà vers l’expressionnisme. Avec cette statuette mortifère, Daumier dresse un constat féroce et pessimiste des basses œuvres de la politique.

Cette statuette remarquable par sa hardiesse plastique et sa puissance d’expression se voulait surtout la synthèse plus vivante que nature de l’agent interlope, l’auxiliaire infatigable de la propagande napoléonienne, provocateur “décembraillard” et assommeur. « Pour tout dire d’un mot, c’est Ratapoil ! »

Ratapoil reparaît ensuite dans une vingtaine de planches inspirées des événements politiques, publiées jusqu’à la veille du coup d’État et constituant autant de mises en garde contre les manœuvres bonapartistes. Le personnage anticipe et résume l’image du nouveau régime impérial aux yeux des républicains : propagande, cynisme, affairisme, absence d’envergure du règne de « Napoléon le petit » en comparaison du Premier Empire… Vingt ans plus tard, Ratapoil ressurgit dans trois lithographies : il incarne la défaite du Second Empire.

Dès 1875, le personnage fait son entrée au dictionnaire…

« Ratapoil : de rat, de à, et de poil. » Familier.

« Partisan du militarisme, et particulièrement du césarisme napoléonien »Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (1875)

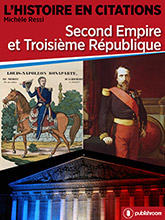

Les voyageurs appréciant de moins en moins les voyages en hiver - Les agréments des chemins de fer – Daumier. Illustration parue dans Le Charivari du 25 décembre 1856. BNF.

Le sous-titre vaut citation :

« Voyageurs appréciant de moins en moins les wagons de troisième classe pendant l’hiver. »2

L’inconfort de ces wagons populaires est dénoncé à juste titre. Trop froid en hiver, trop chaud en été… Les premières voitures de chemin de fer étaient ouvertes aux quatre vents et les voyageurs se gelaient littéralement. Le 3 juin 1956, la SNCF supprimera la troisième classe de ses trains - très inconfortable avec leurs banquettes en bois. Le bas prix diminuait la rentabilité.

« L’extrême rapidité des voyages en chemin de fer est une chose antimédicale. Aller, comme on fait, en vingt heures, de Paris à la Méditerranée, en traversant d’heure en heure des climats si différents, c’est la chose la plus imprudente pour une personne nerveuse. Elle arrive ivre à Marseille, pleine d’agitation, de vertige. »2282

Jules MICHELET (1798-1874), La Mer (1861)

Pratiquement tous les progrès techniques ont commencé par susciter la peur, ou le déni d’utilité. Le XIXe siècle, particulièrement riche en inventions, pourrait alimenter un étonnant bêtisier technologique.

Le chemin de fer n’échappe pas à la règle. Rappelons le mot de Thiers, en 1836 : « Il faudra donner des chemins de fer aux Parisiens comme un jouet, mais jamais on ne transportera ni un voyageur ni un bagage. »

Depuis le début du Second Empire, le réseau ferroviaire s’étend et rattrape enfin le retard pris sur l’Angleterre. L’État fixe le tracé des voies et finance les infrastructures (terrassement, ouvrages d’art), concédant l’exploitation des lignes à de grandes compagnies privées, Compagnies de l’Ouest, du Nord, de l’Est, et le fameux PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) né en 1857, axe vital de 862 km. Facteur essentiel de l’aménagement du territoire, le réseau passe de 3 000 km en 1852 à 17 000 km en 1870. Il s’inscrit désormais dans le paysage français et toute l’économie du pays en bénéficie.

Mais que d’inquiétudes, pour la santé des passagers ! Michelet, l’historien romantique, n’est pas seul à s’en émouvoir. Selon François Arago, polytechnicien, astronome et physicien mort en 1853 et témoignant donc des tout premiers chemins de fer, « le transport des soldats en wagon les efféminerait »… et les voyageurs sont mis en garde contre le tunnel de Saint-Cloud, qui peut causer « des fluxions de poitrine, des pleurésies et des catarrhes. »

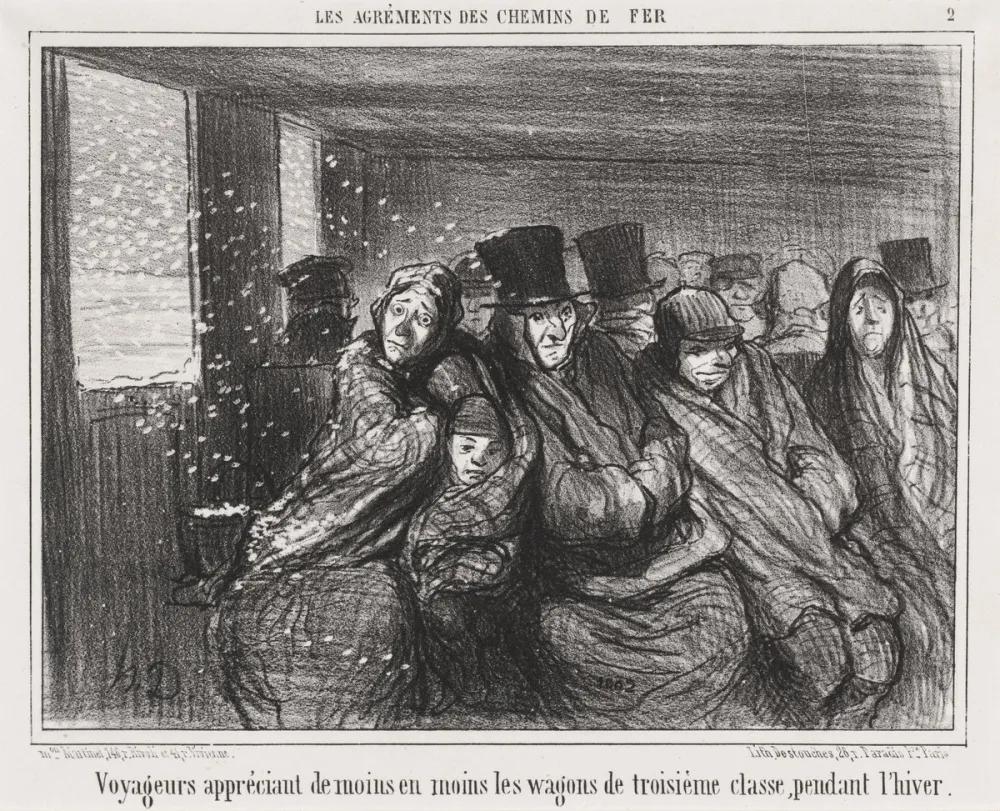

NADAR élevant la Photographie à la hauteur de l’Art. Honoré Daumier, publié dans Le Boulevard, après l’ascension de Nadar dans le ballon « Le Géant », 1862. BNF

Le titre vaut citation :

« NADAR élevant la Photographie à la hauteur de l’art. »3

Prodigieux inventeur au siècle des inventions techniques, Nadar a breveté en 1858 la photographie aérienne à laquelle il s’adonne à partir de 1862, allant jusqu’à rassembler l’année suivant sur le Champ de Mars une foule gigantesque venue admirer l’envol du Géant, sa montgolfière.

Dans le ciel comme sous la terre, c’est l’aventurier de cet « âge héroïque de la photographie » (Roland Barthes). Son confrère et concurrent Étienne Carjat, lui aussi caricaturiste et photographe, acte en quelque sorte cette consécration, publiant le 25 mai 1862 dans les pages du Boulevard - journal culturel qu’il vient de fonder - le dessin humoristique de son ami Daumier : « Nadar élevant la photographie à la hauteur de l’art. »

Daumier qui vient de quitter Le Charivari auquel il a contribué avec Nadar, est l’un des dessinateurs de presse le plus célèbre de France, souvent en délicatesse avec la censure impériale, infatigable chroniqueur surdoué de la comédie humaine de son époque : des petites mesquineries aux hautes ambitions de ses contemporains.

Avec son « crayon lithographique » (technique allemande mise au point en 1796), il conserve l’aspect esquissé du dessin, mais reproductible comme une gravure. Il use de toutes les subtilités tonales de la lithographie, donnant à son dessin un style « enlevé » qui se prête ici particulièrement bien au sujet : Nadar représenté à l’instant où une bourrasque lui fait perdre son haut de forme, et presque l’équilibre. Courbé dans sa minuscule nacelle (en écho ironique au nom de Géant donné à son aéronef), Daumier le figure les mains arrimées à sa chambre photographique (capteur cubique de grand format), l’œil rivé à l’objectif, prêt à s’envoler vers ces contrées lointaines en direction desquelles son appareil est pointé… Aventure toute relative, suggère Daumier qui a dessiné, sous le photographe, une vue de Paris depuis l’une de ses collines. Le dôme au loin évoque le Panthéon, au sommet de la Montagne Sainte-Geneviève. La distance entre le photographe et son sujet n’est pas si grande que suggéré, au-dessus des autres photographies qui, sous lui, couvrent littéralement les murs de la capitale.

« La Photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces – et dont l’application est à la portée du dernier des imbéciles. »

Félix TOURNACHON, dit NADAR (1820-1910 ), cité dans Beaux-Arts Magazine, n°480. Juin 2024

La citation de Nadar est encore plus vraie de nos jours, la photo numérique ayant pratiquement remplacé l’argentique.

À partir de 1854, Nadar réalise une série de portraits de ses contemporains célèbres : de Baudelaire à Sarah Bernhardt en passant par Hugo, George Sand et Jules Verne, Gustave Courbet, Eugène Delacroix… Les plus grands noms de l’époque ont posé devant son objectif. Ce visionnaire et expérimentateur génial a marqué l’histoire de l’image, à l’heure du développement quasi industriel de ce nouveau médium.

Né Félix Tournachon, ce gamin de Paris doit travailler pour faire vivre sa famille. Il entre dans la presse, l’une des grandes industries du siècle. Par ce biais, le jeune homme se lie avec le milieu des artistes, notamment Baudelaire. En 1838, il prend le surnom de Nadar. D’abord caricaturiste pour certains journaux (dont Le Charivari), il opte finalement pour la photographie, technique encore expérimentale. Avec audace, Nadar l’exploite en extérieur. En 1858, il est le premier à embarquer un appareil photographique dans un ballon, ce qui en fait le pionnier de la photographie aérienne !

Il est surtout célèbre pour la galerie de portraits singulièrement sensibles des célébrités de son temps, écrivains, artistes et hommes politiques. Dans un premier atelier de la rue Saint-Lazare, il reçoit le beau monde. Associé avec son frère Adrien, il parvient à saisir la personnalité de ses modèles en supprimant tous les accessoires et décors superflus. Il cherche à saisir la vérité, en jouant des éclairages. Le portrait photographique est, à cette époque, un marché très concurrentiel. Plus tard, Nadar cédera son commerce à son fils Paul.

En 1860, il ouvre une grande boutique boulevard des Capucines, fréquenté par le Tout-Paris. Il louera l’un de ses étages aux peintres impressionnistes pour leur première exposition, en 1874.

Passionné de technologie, Nadar se lance dans la grande aventure de l’aérostation. En 1863, il fait construire un ballon géant, capable d’embarquer plusieurs dizaines de personnes à bord. Mais cette invention ne rencontre pas le succès escompté. Lors de la Commune, Nadar se rend célèbre en proposant de construire des ballons militaires. Gambetta quitte ainsi Paris assiégé par les Prussiens pour Tours où s’organise la résistance à l’ennemi. Mais le développement de son invention n’est pas financé par le gouvernement.

Sa fin de vie est moins glorieuse. Ruiné, il s’installe dans le Midi. Un dernier sursaut de notoriété lui parvient lors de l’Exposition universelle de 1900, où son œuvre est saluée.

« Je sens venir tout de bon le moment de dire : Ne bougeons plus. »

Félix TOURNACHON, dit NADAR (1820-1910 ), cité par Philippe Héraclès, Le Grand livre de l’humour noir (1992)

Les dernières paroles du photographe nonagénaire sont naturellement une référence à la photographie.

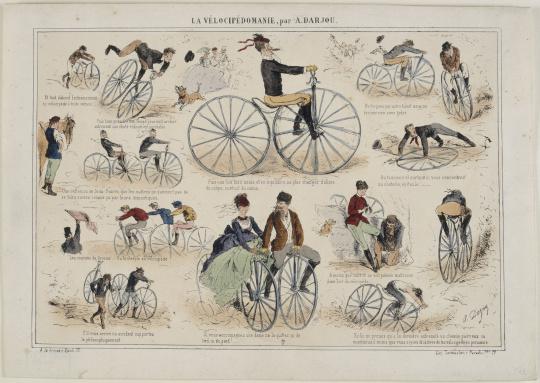

La Vélocipèdomanie, planche chromolithographique constituée de onze saynètes légendées, réalisée par Alfred Darjou (1832-1874), exécutée entre 1864 et 1874. Musée national du château de Compiègne.

« J’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle donne. J’ai beau marcher, je pense. À bicyclette je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n’est d’un aussi délicieux repos. »4

Émile ZOLA (1840-1902), Les Annales politiques et littéraires, 12 juillet 1896

« Mes impressions de bicycliste? Elles sont fort modestes, car je ne suis qu’un très humble amateur et mes prouesses se bornent à faire mes quinze à vingt petits kilomètres l’après-midi, pour la joie de l’exercice et du plein air. Mais je regrette vraiment la jeunesse et le temps à perdre, que je n’ai pas. Avec du loisir et vingt ans de moins, je crois que j’aurais été un fervent, un passionné. Aller à l’aventure, voler avec le vent, voir les horizons fuir comme en un rêve, c’est là une griserie délicieuse. Et puis, pour nous autres, noircisseurs de papier, cerveaux encombrés de phrases, rien n’est plus sain que d’oublier le métier; et la bicyclette, c’est l’oubli total, c’est la fuite dans la continuelle préoccupation de l’équilibre, même devenue inconsciente. Je reviens de mes quinze à vingt kilomètres totalement rafraîchi, le cerveau comme nettoyé, remis à neuf pour le lendemain. De la joie, de l’hygiène physique et morale, que demander de plus ? »

Le « vélocipède » entre en scène au cours du XIXe siècle. À partir de la draisienne conçue en 1817 (engin à deux roues reliées par un cadre en bois, dépourvu de pédales et mû par l’impulsion des pieds), de nombreuses variations et améliorations conduisent à l’invention de la bicyclette à pédales par Pierre Michaux en 1861.

Objet de curiosité considéré comme excentrique et extravagant, le « vélocipède » cesse peu à peu d’être ridiculisé. Suscitant progressivement l’engouement, il devient « à la mode » dans les milieux aisés, séduits par cette invention moderne. À la fin des années 1860, les représentations qui l’accompagnent et l’enracinent dans les imaginaires évoluent.

Réalisée par Alfred Darjou, La Vélocipédomanie est une planche chromolithographique réunissant onze saynètes légendées. Avec des couleurs plutôt sobres et un trait assez précis, l’artiste examine la mobilité nouvelle née de cette invention – le mot de « mobilité » revenant à la mode en 2024 ! Hormis une exception, chaque croquis montre le vélo « en marche » et les cyclistes encore hésitants, en mouvement de façon plus ou moins contrôlée. L’ensemble de la composition est également dynamique – les saynètes semblent se télescoper. Prodiguant des conseils en légende, cette « bande dessinée » présente de manière assez comique les divers usages du vélocipède.

Les premiers modèles ont de grandes roues qui les rendent difficiles à manœuvrer, La Vélocipédomanie moque moins le nouvel engin que les images des années précédentes : on continue de le présenter comme une curiosité excentrique et ses utilisateurs comme un peu « toqués » (voir le dandy au centre). La représentation semi-burlesque des chutes souligne le caractère encore perfectible de l’invention… Mais la transition semble déjà entamée, certains dessins (celui sur les courses ou la promenade) montrant sous un jour meilleur des pratiques plus maîtrisées : le vélocipède est en voie d’adoption.

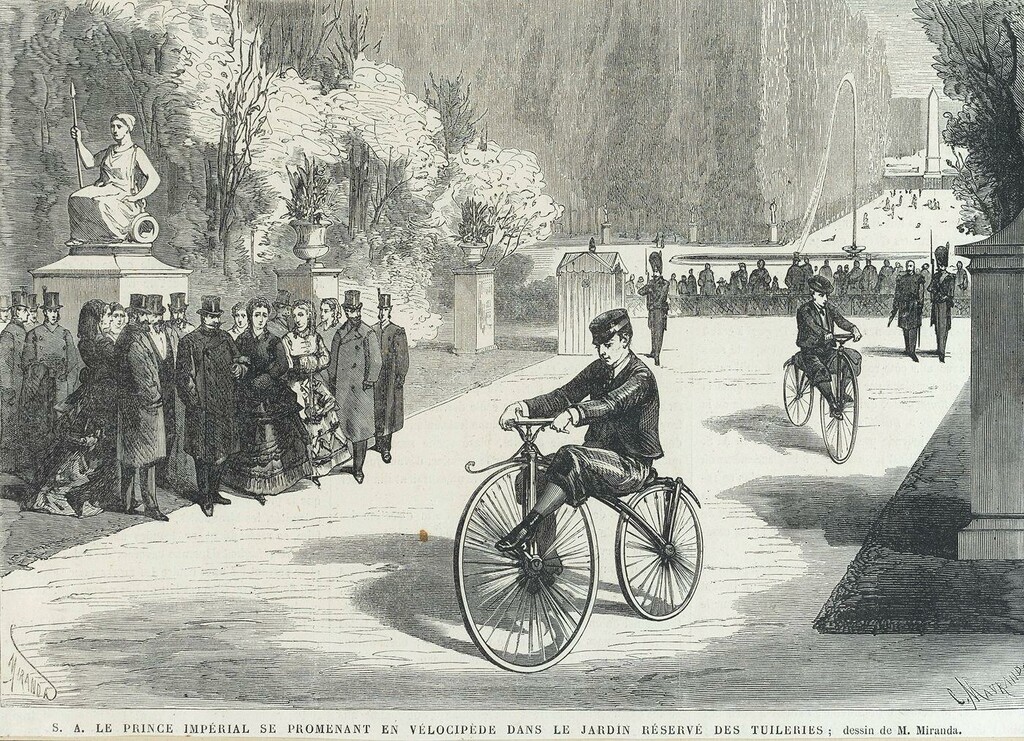

S.A. Le Prince impérial se promenant en vélocipède dans le jardin réservé des Tuileries. Dessin de M. Maurand. Château de Compiègne.

« Napoléon Eugène-Louis-Jean-Joseph Vélocipède IV. »

Ce n’est plus une caricature, mais une gravure… et la preuve par l’image que le vélocipède est entré dans les mœurs. Elle témoigne aussi (au premier plan et en vedette) de la passion du Prince Impérial pour ce nouveau sport. D’où le surnom que lui donnèrent les caricaturistes à la chute de l’Empire : « Napoléon Eugène-Louis-Jean-Joseph Vélocipède IV. » Mort volontaire au combat dans l’armée britannique (contre les zoulous) à 23 ans.

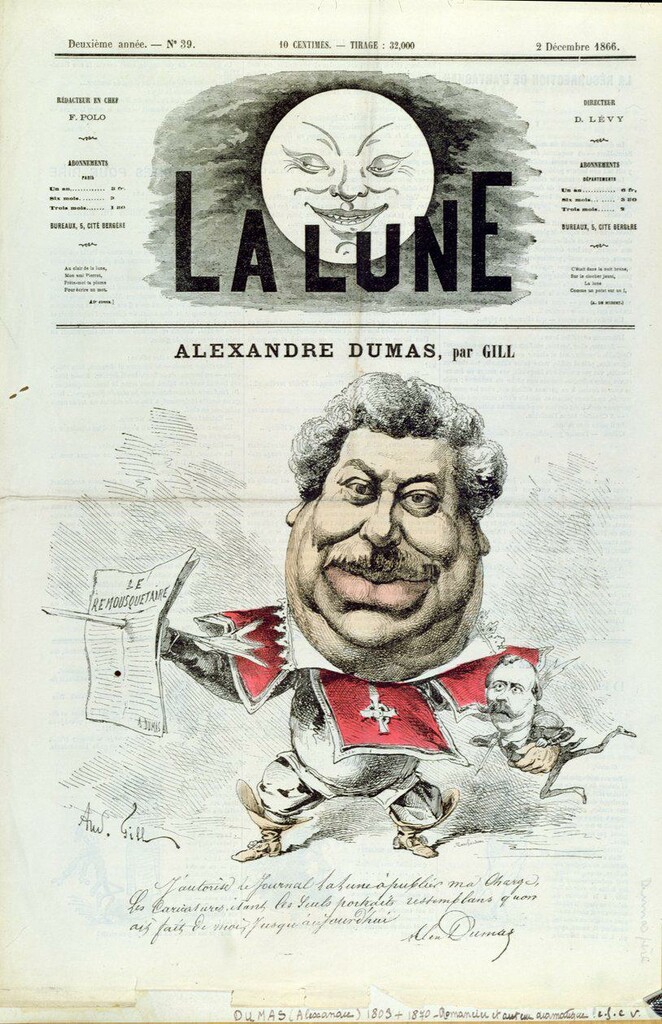

Dumas en Mousquetaire par Gill, La Lune, 2 décembre 1866. BNF.

C’est l’époque du portrait-charge, caractérisé par la ressemblance du sujet et l’exagération d’une tête énorme posée sur un corps rétréci. Le sous-titre plein d’humour vaut citation :

« J’autorise le Journal La Lune à publier ma charge, les caricatures étant les seuls portraits ressemblans (sic) qu’on ait fait de moi jusqu’à aujourd’hui. »5

Alexandre DUMAS (dit aussi Alexandre Dumas père) (1802-1870)

Cette phrase témoigne du goût assumé de l’écrivain pour la démesure et l’exubérance. Rappelons que de leur côté, George Sand et Victor Hugo se sont accommodés intelligemment de toutes les caricatures qu’ils ne pouvaient combattre, les considérant comme des atouts pour leur notoriété.

Entre 1866 et 1868, Gill (alias Louis-Alexandre Gosset de Guines, 1840-1885) croque toutes les personnalités du Second Empire. Il fait de Dumas un mousquetaire d’opérette, une tête énorme collée sur un petit corps replet et ridicule. Il exagère l’embonpoint du romancier, connu pour ses excès de bonne chère, Signe particulier : une face boursouflé accentue dans son visage les traits dus à son ascendance noire, carnation légèrement brune, abondante chevelure crêpue et lèvre inférieure plus charnue. Faut-il parler de racisme ? Rien de comparable aux caricatures qui suivront l’Affaire Dreyfus et nourriront l’antisémitisme de l’Entre-deux-guerres.

Citons quand même une anecdote pertinente. Traversant le foyer du Théâtre-Français et entendant un petit homme mal bâti chuchoter à son voisin : « On dit qu’il a beaucoup de sang noir », Dumas lui avait lancé : « Mais parfaitement, Monsieur, j’ai du sang noir ; mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre, et mon arrière-grand-père était un singe ! Vous voyez que nos deux familles ont la même filiation, mais pas dans le même sens ! »

Comme dans la plupart de ses portraits peints ou photographiques, Dumas nous fixe avec assurance. Il arbore fièrement le costume type mousquetaire : par-dessus son pourpoint et ses hauts-de-chausse, une casaque rouge ornée d’une croix celtique laissant apparaître le large rabat à dentelles du col de sa chemise, typique du costume sous Louis XIII. Planté sur ses minuscules jambes chaussées de bottes à entonnoir, il se tient en position de garde, sa main gauche empoignant un critique microscopique, la droite transperçant de l’énorme plume qui lui sert de rapière un feuillet titré « Le Remousquetaire ».

« Si j’ai violé l’Histoire, je lui ai fait de beaux enfants. »

Plusieurs versions à cette citation non sourcée. Il semble que ce soit la plus vraie ! Il avoue la « faute », mais il revendique le bien-fondé de son acte créateur. Dès le début des années 1840, Dumas règne sur la scène littéraire parisienne : il vit de sa plume depuis le succès de son drame historique Henri III et sa cour (1829) et produit de très nombreux textes, pièces de théâtre, chroniques historiques, récits de voyages, critiques littéraires… En 1844, c’est le triomphe des Trois Mousquetaires, rédigés à partir des ébauches livrées par Maquet (son « nègre » le plus connu). Publication en feuilleton dans le Siècle, puis en huit volumes chez Baudry, adaptation au théâtre par Dumas dès 1845, traduction en anglais l’année suivante.

Ce roman inaugure le genre « de cape et d’épée », avec les aventures de d’Artagnan, jeune Gascon venu à Paris en 1625 pour entrer dans la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII et de ses trois fidèles amis, Athos, Porthos et Aramis : « Tous pour un, un pour tous ! » Pour son héros, Dumas s’inspire (librement et génialement) d’un personnage historique dont la vie a fait l’objet de mémoires apocryphes.

Il récidive avec bonheur : Vingt ans après (1845) et Le Vicomte de Bragelonne (1847) suivent les quatre amis sous le règne de Louis XIV, en 1648-1649 puis de 1660 à 1673.

La popularité de l’œuvre est telle que Dumas est désormais indissociable des mousquetaires. D’où la caricature de Gill. En avril 1872, La Chronique illustrée relate les obsèques publiques du grand homme, mort pendant le Siège de Paris (1871) et c’est encore un mousquetaire que dessine Henri Demare.

Le Ratapoil de 1850 … et le Ratapoil de 1869, Les beaux jours sont passés. Alfred Le Petit. Le Pétard n° 43, 14/4/1878.. Musée d’Orsay, Paris.

L’inscription en marge à droite vaut citation :

« Les beaux jours sont passés. »6

Aujourd’hui – Journal des Ridicules. « Les Bas-Bleus », article d’ouverture ressassant les lieux communs sur ce type de femmes (1839). Henri-Gérard Fontallard (1798-1843), dessinateur-lithographe.

Vingt ans après, Ratapoil ressurgit dans trois lithographies : il incarne désormais la fin du Second Empire. Sa longue silhouette émaciée à la cambrure insolente et à l’attitude provocante n’est plus que le fantôme de lui-même, plus tragique que comique.

La presse ayant gagné en liberté, les mauvais jours commencent aussi pour Napoléon III, victime de caricatures et d’attaques dans la presse, avant même 1870, la défaite de Sedan et la chute du Second Empire.

« La France, dit l’Almanach impérial, contient trente-six millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. »2294

Henri ROCHEFORT (1831-1913), La Lanterne, 1er juin 1868

Première phrase du premier numéro.

Un vent de liberté souffle sur l’Empire. Le 9 mai 1868, c’en est fini du régime de la presse de 1852 : l’autorisation préalable et le système des avertissements sont supprimés. Au grand mécontentement des bonapartistes autoritaires, mais sans réelle satisfaction des républicains : la liberté de la presse souffre encore de restrictions. Gouverner, c’est mécontenter, doit penser l’empereur qui prendra d’autres mesures libérales, avant la chute de Sedan.

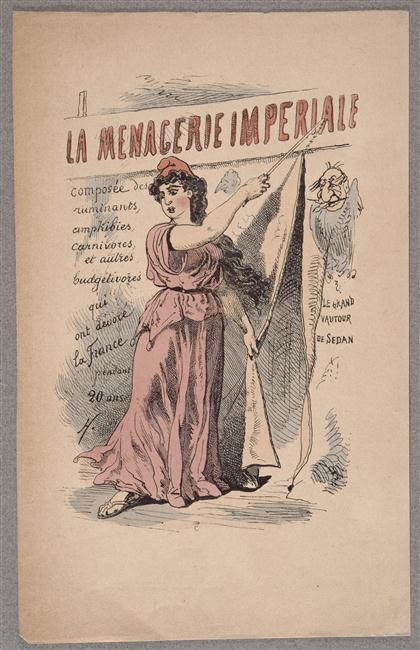

La Ménagerie impériale de Paul Hadol. Page de garde. 1870. Musée national du château de Compiègne.

Le titre et la longue inscription verticale en marge à gauche valent citation :

LA MENAGERIE IMPERIALE « composée des ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France pendant 20 ans. »7

Aujourd’hui – Journal des Ridicules. « Les Bas-Bleus », article d’ouverture ressassant les lieux communs sur ce type de femmes (1839). Henri-Gérard Fontallard (1798-1843), dessinateur-lithographe.

Recueil de caricatures exécutées par Paul Hadol, dit White (1835-1875). L’ouvrage est publié après la chute du Second Empire, sorti des presses de l’imprimerie Coulbœuf avec un feuillet de titre et 31 planches caricaturant la famille impériale et quelques membres des classes dirigeantes.

Sur chaque feuille, le dessinateur a réalisé le portrait-charge d’une personnalité du régime impérial déchu : tête aux traits fortement accentués, greffée sur un corps zoomorphe. Chaque personnage est affublé – ménagerie oblige – d’un nom d’animal suivi de deux caractéristiques désobligeantes stigmatisant ses vices réels ou supposés. Les derniers feuillets du recueil constituent le Musée des Empaillés : ils regroupent plusieurs figures par page dans un environnement digne du Muséum d’histoire naturelle.

La première lithographie orne la couverture du recueil. La République, vêtue à l’antique et coiffée du traditionnel bonnet phrygien, écarte la tenture du cirque censé abriter la « ménagerie impériale ». Elle invite le public à entrer en désignant l’enseigne avec une règle. À droite, Napoléon III figure sous les traits d’un rapace : caricature sous-titrée « Le grand vautour de Sedan ». C’est également sous la forme d’un vautour que l’empereur est représenté sur le feuillet qui lui est consacré. Il y est montré dépeçant une France exsangue qu’il retient dans ses serres. Paul Hadol lui impute deux vices : « Lâcheté – Férocité ».

Toutes les caricatures composant « La Ménagerie impériale » sont d’une rare cruauté. Cette œuvre satirique est l’expression plastique du discrédit et de l’opprobre frappant le régime impérial après Sedan : Napoléon III et son entourage jugés seuls responsables d’une guerre catastrophique à laquelle, pourtant, l’opinion publique et la plupart des hommes politiques étaient largement favorables… Mais le souverain vaincu, prisonnier, contraint de remettre son épée au roi de Prusse Guillaume Ier, fait figure de lâche. C’est le début de « la légende noire du Second Empire » ( Jean des Cars), longtemps considéré comme une parenthèse fâcheuse dans l’Histoire. Il serait réducteur de limiter le règne de Napoléon III à une fête impériale effrénée et « budgétivore », le Second Empire étant la période où la France entre dans l’ère du modernisme économique, des progrès techniques et industriels. Mais la caricature vient de l’italien caricare, « charger, exagérer » et la mesure est étrangère à cet art résolument engagé.

Il faudra quand même attendre la très libérale loi sur la presse du 29 juillet 1881 pour que la verve satirique des caricaturistes puisse à nouveau s’exprimer pleinement et librement. Le meilleur est à venir – et aussi le pire.

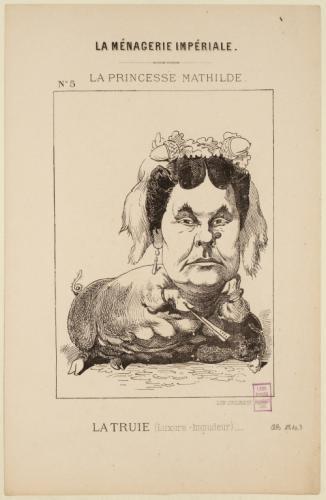

La Ménagerie impériale de Paul Hadol. Princesse Mathilde / La Truie (Impudeur-Luxure), 1870, Musée national du château de Compiègne.

« La princesse elle-même, à laquelle chacun s’accordait – je ne sais pourquoi – à trouver grand air, était une vieille et lourde dame, au visage impérieux plus qu’impérial, qui avait le tort de se décolleter. »8

Léon DAUDET (1867-1942), Fantômes et vivants : souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux de 1880 à 1905 ; Nouvelle Librairie nationale (1914).

Après la chute du régime impérial en 1870, la presse républicaine se déchaîna contre les souverains déchus, mais n’épargna pas la famille de l’empereur.

Dans La Ménagerie impériale de Paul Hadol, on trouve la princesse Mathilde-Létizia Bonaparte (1820-1904), dite la princesse Mathilde, fille unique de Jérôme Bonaparte (1784-1860), le plus jeune frère de Napoléon et cousine germaine de Napoléon III. Fiancée avec lui à 15 ans, elle épousera finalement le prince Demidoff, fabuleusement riche mais violent et refusant de quitter sa maîtresse. Mathilde qui a trouvé l’amant de sa vie s’enfuit pour Paris en emportant les bijoux de sa dot. Le mari sera condamné à lui verser une pension de 200 000 francs par an.

L’impudeur et la luxure dont elle est créditée font allusion à sa liaison désormais affichée aux yeux du monde avec le « beau Batave », le comte Émilien de Nieuwerkerke, sculpteur et surintendant des Beaux-Arts de l’empereur. Elle s’installe dans son hôtel particulier, 10, rue de Courcelles à Paris, Très cultivée, la princesse Mathilde tient salon et de 1848 à 1852, elle fait office de maîtresse de maison au palais de l’Élysée. Première à occuper ce rôle, son cousin étant le premier président de la République, l’on peut dire que Mathilde Bonaparte est la première femme à avoir tenu le rôle de première dame en France (terme apparu plus tard avec Marguerite Lebrun). L’impératrice Eugénie prendra ensuite sa place au côté de l’empereur.

Elle assure pourtant l’aspect culturel et littéraire de la cour de son cousin devenu empereur en 1852. Parmi les écrivains qu’elle aime recevoir, citons les frères Goncourt, Tourgeniev, le jeune Marcel Proust, Gustave Flaubert, Théophile Gautier ou encore le sculpteur Carpeaux, les peintres Hébert, Baudry et les frères Giraud.

Lucide sur le monde et consciente de son sort de privilégiée, on lui doit cette phrase répétée par Proust : « Sans Napoléon Ier, je vendrais des oranges dans les rues d’Ajaccio. »

« [La princesse Mathilde] accueillait tous ses visiteurs, avec un sans façon qui était l’extrême raffinement de la condescendance et de la politesse. »

Abel HERMANT (1862-1950), Souvenirs de la vie mondaine (1935)

Une anecdote dépeint son fort caractère : seule membre de la maison Bonaparte demeurée sur le sol français après la seconde loi d’exil (juin 1886), elle fut invitée dix ans après à la cérémonie d’accueil du couple impérial russe à la chapelle des Invalides par le ministre Félix Faure. La princesse septuagénaire, un quart de siècle après la chute de l’empire, retourna le bristol au ministre avec ces mots : « Cette carte m’est inutile, j’ai la clef », faisant savoir qu’elle s’en servirait pour se rendre librement à la place dont le droit d’accès lui appartenait par l’hérédité ou qu’elle s’abstiendrait de paraître à la cérémonie. Finalement, l’amiral Duperré lui remit une invitation spéciale pour la chapelle. Mais le 7 octobre 1896 au matin, seul son prie-Dieu l’attendit…

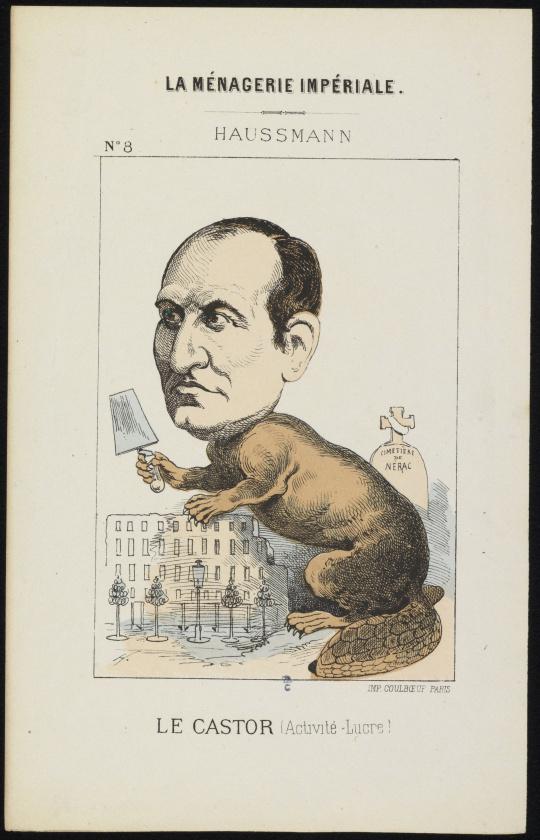

La Ménagerie impériale de Paul Hadol. Baron Haussmann / Le Castor (Activité-Lucre). 1870. Musée national du château de Compiègne.

Le baron Haussmann est astucieusement représenté en castor, ce portrait-charge faisant allusion à son rôle dans la reconstruction de Paris et la reconfiguration des quartiers anciens pour un style plus moderne.

Préfet pendant dix-sept ans, débordant d’énergie, il taille et retaille la capitale à coups de pioches et de millions. Les témoins de l’époque n’admirent pas tous ces travaux et s’inquiètent – déjà – de l’excessive centralisation, un mal bien français. Avec son incontestable Activité, le titre l’accuse aussi de Lucre, la recherché de son profit étant tout aussi incontestable et dépassant les bornes.

« Osman, préfet de Bajazet,

Fut pris d’un étrange délire :

Il démolissait pour construire,

Et pour démolir, construisait.

Est-ce démence ? Je le nie.

On n’est pas fou pour être musulman ;

Tel fut Osman,

Père de l’osmanomanie. »2258Gustave NADAUD (1820-1893), L’Osmanomanie, chanson. Chansons de Gustave Nadaud (1870)

Texte en forme de conte, signé d’un poète chansonnier faisant la satire du Second Empire, parfois interdite par le régime. Remarquons que toutes ces formes de contestation échappent à l’anonymat, preuve que les auteurs courent malgré tout moins de risques que jadis.

Nommé préfet de la Seine le 1er juillet 1853, le baron Haussmann voit grand et beau pour le Paris impérial. Il faut en finir avec le Paris de Balzac aux rues pittoresques, mais sales et mal éclairées, créer une capitale aussi moderne que Londres qui a séduit l’empereur (jadis en exil), creuser des égouts, approvisionner en eau les Parisiens, aménager des espaces verts, loger une immigration rurale massive, percer de larges avenues pour faciliter l’action de la police et de l’artillerie contre d’éventuelles barricades.

La chanson poursuit : « Ce qu’auraient tenté sans profit / Les rats, les castors, les termites / Le feu, le fer et les jésuites / Il le voulut faire et le fit. / Puis quand son œuvre fut finie / Il s’endormit comme un bon musulman / Tel fut Osman / Père de l’Osmanomanie. »

Le baron est aussi accusé de sacrifier des joyaux anciens, d’avoir un goût immodéré pour la ligne droite et bientôt de jongler avec les opérations de crédit.

« Quand Julien fait des boulettes,

C’est un grand pâtissier,

Quand Haussmann double nos dettes,

C’est un bien grand financier ! […]

Refrain

Ce préfet – Est parfait

Il fait bien tout ce qu’il fait. »2299Paul AVENEL (1823-1902), Les Comptes fantastiques d’Haussmann, chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

Si la chanson est d’Avenel, le mot qui fait titre est de Jules Ferry (avocat et député républicain) et va faire mal au préfet visé, déjà malmené par le Corps législatif et l’opinion publique. Les « Comptes fantastiques d’Haussmann » font allusion aux Contes fantastiques d’Hoffmann, classique de la littérature romantique allemande, déjà porté au théâtre par Carré et Barbier (avant d’être mis en musique par Offenbach, en 1881).

Les grands travaux d’« Osman » se révèlent ruineux, l’« osmanomanie » rime plus que jamais avec mégalomanie, les combinaisons de crédit sont douteuses. Le préfet Haussmann sera limogé en 1869, mais le Paris impérial de ses rêves et de ses plans est presque achevé et restera le nôtre, jusque sous la Quatrième République.

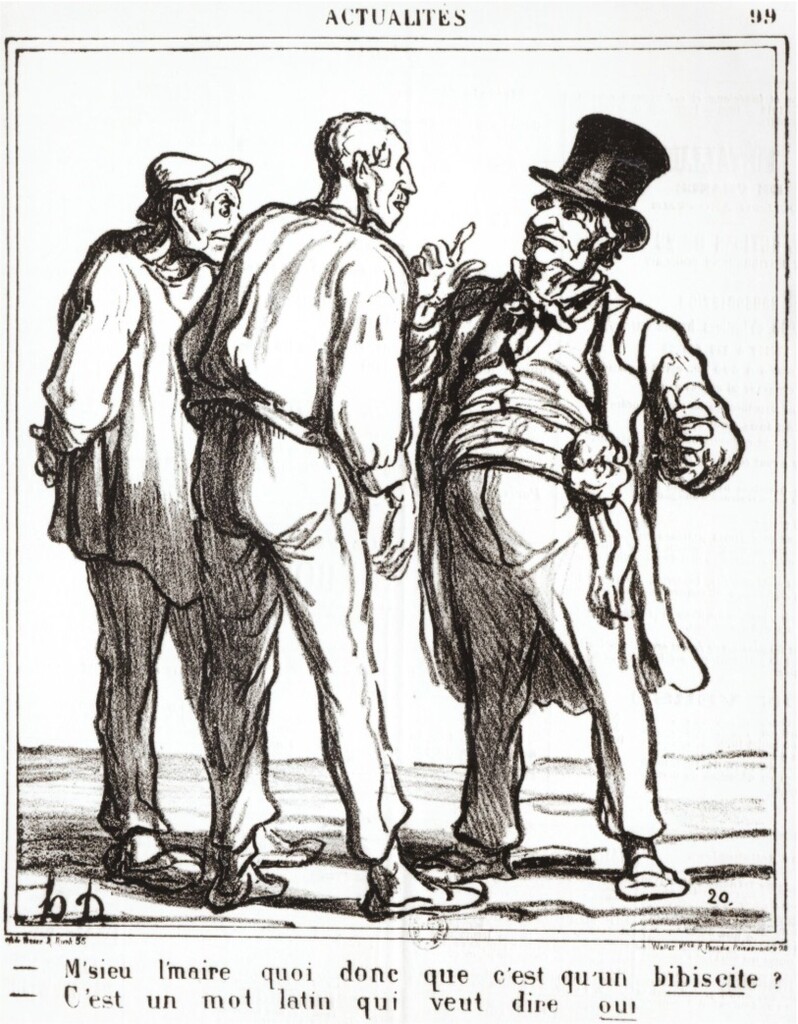

Honoré Daumier. Le Charivari, 30 avril 1870. Maison de Victor Hugo (alors en exil) - Hauteville House

On retrouve l’infatigable Daumier qui nous laissera plus de 4 000 lithographies ! Le dialogue (qui est rarement de lui) vaut citation :

« - M’sieur l’Maire, quoi donc que c’est qu’un bibiscite ?

- C’est un mot latin qui veut dire OUI. »9

Caricature peinte à l’occasion du plébiscite du 8 mai 1870 - destiné à ratifier un sénatus-consulte modifiant le fonctionnement des institutions : Napoléon III accordait au Corps législatif l’initiative des lois et établissait la responsabilité parlementaire des ministres. La caricature a toujours une intention satirique.

Les personnages de gauche ont l’allure de pauvres paysans, analphabètes et ignorants, donc manipulables. Ils représentent le corps électoral (un grand enfant). Le personnage de droite est le maire du village, incarnation de l’autorité au faux air de Ratapoil (même cambrure insolente, mais double ventre ridicule). Il détourne le sens du mot plébiscite pour servir les intérêts du régime en place.

Daumier dénonce à la fois la pratique du plébiscite et la manipulation du corps électoral. Le plébiscite est un appel au peuple pour le renouvellement de la confiance en un homme. Contrairement au référendum, il ne ratifie pas un texte fondamental. La candidature officielle permet au gouvernement de désigner ses candidats. Ils obtiennent le soutien des préfets et des fonctionnaires locaux. Ils bénéficient également de la propagande officielle (payée par l’État). Le candidat officiel est soutenu de différentes manières : droit à l’affiche blanche, couleur des communications officielles - affiches collées par les fonctionnaires locaux sur les emplacements légaux - affiches de couleur pour les candidats de l’opposition imprimées et collées à leurs propres frais - propagande des fonctionnaires locaux auprès de la population). C’est une atteinte au principe d’égalité, une manipulation du corps électoral (l’ensemble des électeurs) traité comme un mineur qu’il convient de tenir sous tutelle, de prendre en main. Même si le suffrage universel (masculin) est maintenu, le peuple cesse donc d’être souverain.

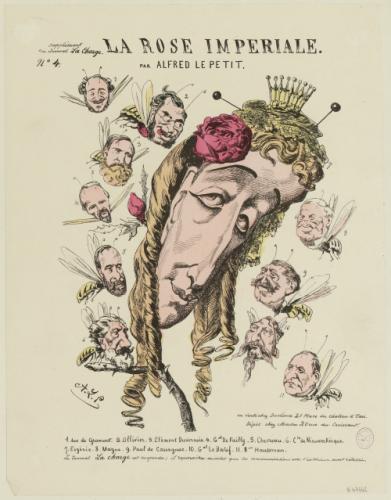

La Rose impériale par Alfred Le Petit. Vers 1870. Supplément au journal La Charge n°4. Eugénie de Montijo, Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

L’inscription finale vaut citation en forme d’avertissement… au lecteur ou au pouvoir ?

« Le journal La Charge est suspendu. Il reparaitra aussitôt que les communications avec l’extérieur seront rétablies. »10

À la fin du Second Empire, la popularité de l’impératrice est au plus bas. La désastreuse expédition au Mexique, l’échec de Sadowa et les difficultés économiques sont imputées à « l’Espagnole ». Que l’impératrice Eugénie ait souhaité ou non la guerre avec la Prusse, le désastre de Sedan sonne le glas du Second Empire et contraint la famille impériale à l’exil.

Napoléon III, vaincu et prisonnier en Allemagne, est un sujet de prédilection pour les humoristes qui le représentent sous les traits d’un vautour se repaissant du cadavre exsangue de la France. L’impératrice est attaquée pour ses origines étrangères, son goût du faste et de la représentation, son entourage de courtisans serviles et intéressés. On la soupçonne d’avoir souhaité la guerre avec la Prusse pour consolider un régime impérial affaibli. Elle devient la victime expiatoire d’une culpabilité collective. Et la « rose impériale » d’Alfred Le Petit est pitoyablement fanée.

La tête allongée et couronnée de la souveraine surmonte une tige hérissée d’épines. La mantille de dentelle rappelle son origine espagnole, le nez est excessivement proéminent, le regard sournois. Dix abeilles viennent butiner la rose impériale. Sur leur corps d’insecte, le dessinateur a greffé le visage de ces familiers de la cour : le duc de Gramont, Émile Ollivier, Clément Duvernois, le général de Failly, Julien-Henri Chevreau, le comte de Nieuwerkerke, Pierre Magne, Paul de Cassagnac, le général Le Bœuf, le baron Haussmann.

Que l’impératrice Eugénie ait souhaité ou non la guerre avec la Prusse, le désastre de Sedan sonna le glas du Second Empire et contraignit la famille impériale à l’exil.

« Bon voyage, vieux Badinguet,

Porte aux Prussiens ta vieille Badinguette !

Bon voyage, vieux Badinguet,

Ton p’tit bâtard ne régnera jamais. »2334Les Actes de Badinguet (1870), chanson. La Commune en chantant (1970), Georges Coulonges

Ces couplets vengeurs s’adressent à l’empereur déchu dont la popularité s’est écroulée en quelques jours – Badinguet est le nom du maçon dont Louis-Napoléon Bonaparte emprunta les vêtements pour s’enfuir du fort de Ham, en 1846. Quant à l’impératrice, elle ne fut jamais aimée du peuple et souvent prise pour cible par les caricaturistes.

« Si vous pensez que je suis un obstacle, que le nom de l’Empereur est un obstacle au lieu d’être une force, prononcez notre déchéance ; je ne me plaindrai pas, je serai déchargée du lourd fardeau qui pèse sur moi et je pourrai me retirer avec honneur. »2322

Impératrice EUGÉNIE (1826-1920), en réponse à la déclaration du très républicain Gambetta, 4 septembre 1870. Mémoires de l’Académie royale des sciences morales et politiques de l’Institut de France (1904), Académie des sciences morales et politiques (France)

Prévenue de la déclaration qui proclame la déchéance de l’empereur, l’impératrice se décide à fuir quand les grilles des Tuileries sont forcées par la foule. Elle va quitter Paris non sans mal, gagner Deauville, se réfugier en Angleterre.

Napoléon III, prisonnier des Allemands, est libéré en mars 1871 pour un nouvel et dernier exil en Angleterre où il rejoint sa femme. Un complot doit le faire rentrer en France. Auparavant, il veut se faire opérer (calcul à la vessie) et meurt des suites de l’opération, le 9 janvier 1873.

Eugénie luttera pour redonner la couronne au prince impérial. En juin 1879, à la mort de ce fils unique (parti en guerre contre les zoulous avec l’armée britannique), elle se retire de la vie politique. Elle meurt en 1920, assez âgée pour que son ami le colonel Willoughby Verner mette un terme à « cinquante ans de tristesse et de soucis noblement subis », lui apprenant l’armistice du 11 novembre 1918 par ces mots : « Madame, le jour de Sedan est vengé. »

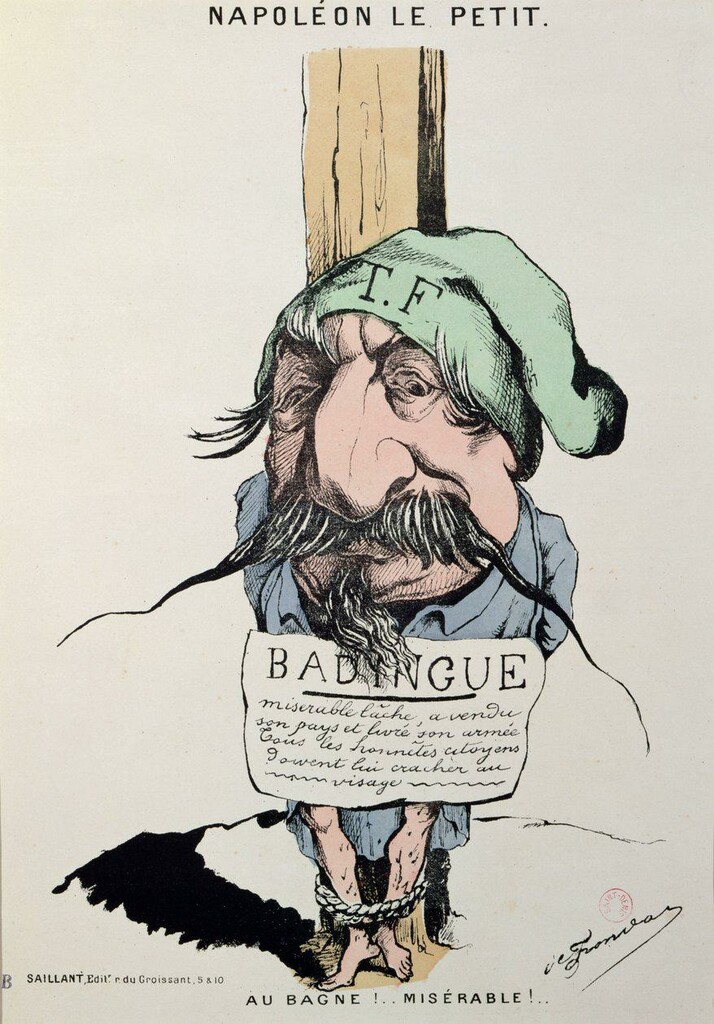

Napoléon le Petit. Badinguet. Au bagne ! Misérable ! Musée Carnavalet Histoire de Paris

Le texte de l’écriteau vaut citation et condamnation de « BADINGUE » :

« Misérable lâche, a vendu son pays et livré son armée.

Tous les honnêtes citoyens doivent lui cracher au visage. »11

Le prince Louis Napoléon avait passé six ans prisonnier au fort de Ham, après sa tentative de coup d’État à Boulogne. Il réussit à fuir en Angleterre, déguisé en maçon sous le nom de Badinguet – le surnom restera ironiquement et cruellement attaché à sa personne fort chansonnée.

« V’là le Sire de Fish-ton-Kan,

Qui s’en va-t-en guerre,

En deux temps et trois mouv’ments

Sens devant derrière

Badinguet, fich ton camp. »2319Paul BURANI (1845-1901), paroles, et Antonin LOUIS (1845-1915) musique, Le Sire de Fich-ton-kan (1870), chanson

La capitulation de Sedan fut accueillie par les applaudissements de la gauche, le 3 septembre à la Chambre : l’opposition sait que le régime ne survivra pas à la défaite de l’armée impériale. De fait, l’opinion se retourne aussitôt : plébiscité en mai, l’empereur qui tombe est insulté. La rue chante…

Badinguet au pilori. TOULON. Poème extrait des Châtiments (1853) de Victor Hugo, accompagné d’une gravure anonyme en couleur, imprimée à Bruxelles pour être placardée dans les rues.

Fin du poème en forme de malédiction contre Napoléon le Petit, neveu de Napoléon – avec rappel du siège de Toulon où le capitaine Bonaparte, 24 ans, s’illustra en reprenant la ville aux Anglais en décembre 1793.

« Ville que l’infamie et la gloire ensemencent,

Où du forçat pensif le fer tond les cheveux,

Ô Toulon ! c’est par toi que les oncles commencent,

Et que finissent les neveux !

Va, maudit ! ce boulet que, dans des temps stoïques,

Le grand soldat, sur qui ton opprobre s’assied,

Mettait dans les canons de ses mains héroïques,

Tu le traîneras à ton pied ! »

Des caricatures en feuilles volantes sont transmises sous le manteau, placardées aux murs ou vendues en supplément de journaux. Toute l’effervescence et la violence des événements politiques, sociaux et militaires des années 1869-1871 transparaissent dans ces centaines de feuillets.

L’assassinat du journaliste Victor Noir par Pierre Bonaparte (fils du frère cadet de Napoléon, Lucien) en janvier 1870, l’impopularité croissante de la famille impériale et de Napoléon III, les premiers jours triomphalistes du conflit contre la Prusse, la chute de l’Empereur à Sedan, les intrigues politiques qui agitent les premiers mois de la fragile république, les échecs militaires, la famine et les massacres qui émaillent les deux sièges de Paris au premier semestre 1871 sont croqués avec rage, humour ou dérision. Cependant que la chanson résonne, obsédante et insultante, contre toute la famille impériale.

« Badinguet, fisch’ton camp,

L’pèr›, la mèr›, Badingue,

À deux sous tout l’paquet,

L’pèr›, la mèr›, Badingue,

Et le p’tit Badinguet.

Enfin, pour finir la légende,

De c’monsieur qu’on croyait César,

Croyait César !

Sous ce grand homm› de contrebande,

V’la qu’on n’trouve plus qu’un mouchard,

Qu’un mouchard !

Chez c’bohomm’là, tout était louche,

Et la moral› de c’boniment,

C’est qu’étant porté sur sa bouche

Il devait finir par Sedan.

(Refrain)

V’là le Sire de Fish-ton-Kan,

Qui s’en va-t-en guerre,

En deux temps et trois mouv’ments

Sens devant derrière

Badinguet, fich ton camp. »Paul BURANI (1845-1901), paroles, et Antonin LOUIS (1845-1915) musique, Le Sire de Fich-ton-kan (1870), chanson

La capitulation de Sedan est accueillie par les applaudissements de la gauche, le 3 septembre à la Chambre : l’opposition sait que le régime ne survivra pas à la défaite de l’armée impériale. De fait, l’opinion se retourne aussitôt : plébiscité en mai, l’empereur qui tombe est insulté. La rue chante…

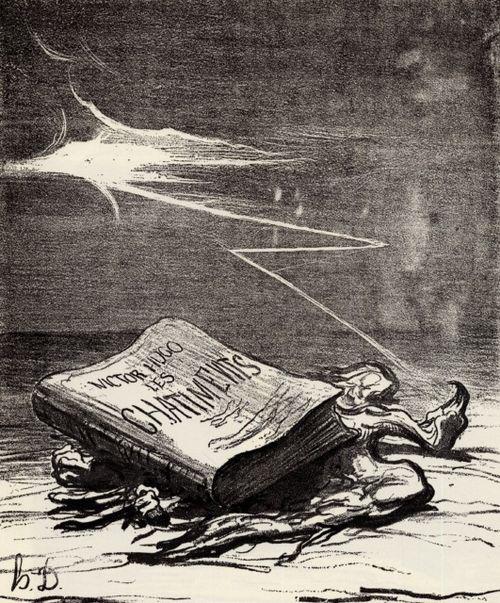

La France vaincue. Daumier. Hommage à Hugo, Les Châtiments. Page d’histoire parue dans Le Charivari, novembre 1870, BNF.

Avant de perdre la vue, le génie français de la caricature compose sa dernière lithographie, « Les Châtiments », hommage au livre éponyme de Victor Hugo. L’aigle impérial est terrassé par la foudre et par le volume publié à Bruxelles en 1853. Sa mise en vente en France, le 20 octobre 1870, inspira cette composition à Daumier. Une épreuve de l’œuvre porte les signatures du poète et du dessinateur, prouvant l’étroite communauté de vue entre eux. Et Hugo présidera la première exposition rétrospective de l’œuvre de Daumier organisée en 1878 à la galerie Durand-Ruel, un an avant la mort de l’artiste.

« Je sais le désastre. L’armée s’est sacrifiée. C’est à mon tour de m’immoler. Je suis résolu à demander un armistice. »2317

NAPOLÉON III (1808-1873), encerclé à Sedan, 1er septembre 1870. Histoire contemporaine (1897), Samuel Denis

Il a pris cette décision, alors que le général de Wimpffen « le plus ancien dans le grade le plus élevé », voulait forcer la ligne ennemie pour libérer Sedan et ouvrir le passage à son empereur. Tentative héroïque, mais désespérée, que l’état-major n’osait pas déconseiller. Le bilan aurait été de 60 000 morts, une boucherie !

L’artillerie allemande continue de tirer sur la ville, 400 pièces de canon font pleuvoir des tonnes de projectiles, quand les premiers drapeaux blancs sont hissés sur les murailles. Guillaume donne l’ordre de faire cesser le feu, envoie deux officiers à Wimpffen pour le sommer de rendre la place. Ils vont se retrouver devant l’empereur, à la sous-préfecture.

« Monsieur mon frère, n’ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu’à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je suis, de Votre Majesté, le bon frère, Napoléon. »2318

NAPOLÉON III (1808-1873), Lettre à Guillaume Ier, Sedan, 1er septembre 1870. La Débâcle (1893), Émile Zola

L’empereur vient d’écrire ces mots. Lettre immédiatement portée au vainqueur qui répond : « Monsieur mon frère, en regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, j’accepte l’épée de Votre Majesté, et je la prie de vouloir bien nommer un de vos officiers muni de vos pleins pouvoirs, pour traiter de la capitulation de l’armée qui s’est si bravement battue sous vos ordres. De mon côté, j’ai désigné le maréchal de Moltke, à cet effet. Je suis, de Votre Majesté, le bon frère. » Signé, Guillaume Ier.

La capitulation est signée au château de Bellevue, dans la nuit du 1er septembre 1870. Conditions terribles : toute l’armée de Sedan sera internée en Allemagne, y compris l’empereur, désormais prisonnier. La capitulation est publiée le 2, rendue effective le 3.

Deux jours plus tard, la déchéance de la famille Bonaparte est proclamée, un gouvernement de Défense nationale mis en place. Le pouvoir est d’abord aux mains du républicain Gambetta, ministre de l’Intérieur et de la Guerre. Le 18 janvier 1871 à Versailles, la proclamation du IIe Reich est négociée par Bismarck avec les princes allemands. Le roi de Prusse devient l’empereur Guillaume Ier. Dix jours après, Paris capitule. L’Assemblée nationale à majorité royaliste élue le 8 février 1871 nomme Thiers chef du pouvoir exécutif et approuve les préliminaires de paix le 26 février. C’est autour de la question de la défaite que vont se nouer les conflits politiques à venir, sous la Troisième République…

Vous avez aimé ces citations commentées ?

Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.