« Nul doute que notre patrie ne doive beaucoup à l’influence étrangère. Toutes les races du monde ont contribué pour doter cette Pandore. […] Races sur races, peuples sur peuples. »

Jules MICHELET (1798-1874 ), Histoire de France, tome I (1835)

Le phénomène de l’immigration n’est pas traité en tant que tel. Il mérite pourtant d’être repensé à l’aune de ces noms plus ou moins célèbres.

- Diversité d’apports en toute époque, avec une majorité de reines (mères et régentes) sous l’Ancien Régime, d’auteurs et d’artistes (créateurs ou interprètes) à l’époque contemporaine.

- Parité numérique entre les femmes et les hommes, fait historique exceptionnel.

- Origine latine (italienne, espagnole, roumaine), slave (polonais) et de proximité (belge, suisse), plus rarement anglo-saxonne et orientale.

- Des noms peuvent surprendre : Mazarin, Lully, Rousseau, la comtesse de Ségur, Le Corbusier, Yves Montand, Pierre Cardin… et tant d’autres à (re)découvrir.

Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.

Jean-Luc Godard (1930-2022), cinéaste franco-suisse et co-créateur de la Nouvelle vague française, provocateur fond et forme, alternant films commerciaux et plus souvent expérimentaux.

« Des amis me disent parfois : et pourtant le cinéma n’est pas la vie…. Mais à certains moments, il peut la remplacer… D’ailleurs, je ne fais pas une telle différence entre les films et la vie, je dirais même que les films m’aident à vivre. »1

Jean-Luc GODARD (1930-2022), cité par Catherine David à la sortie de Sauve qui peut (la vie), « Travail-amour-cinéma », Le Nouvel Observateur, 20 octobre 1980.

La biographie de Godard pourrait se résumer en une filmographie de quelque 120 titres avec alternance des genres. Six films représentatifs et quelques répliques cultes nous en dirons beaucoup sue ce personnage très discuté, entre adoration et détestation.

Jean-Luc Godard est né dans une famille de la bourgeoisie franco-suisse. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est naturalisé suisse. Envoyé en France, il fait ses études entre Lyon et Paris. Peu motivé, il échoue au bac, rompt avec sa famille, fréquente la Cinémathèque et les ciné-clubs, prend l’habitude de voler (des livres et pas que…) Il hésite encore entre peinture, littérature et cinéma. Jusqu’au moment où rencontre François Truffaut, Jacques Rivette et Éric Rohmer. Il co-fonde La Gazette du cinéma, écrit ses premiers articles à 19 ans, devient critique à Arts et aux Cahiers du cinéma. En 1954, il tourne son premier court métrage - un documentaire, Opération béton. Quatre ans après, il réalise son premier long métrage : coup d’essai, coup de maître dans l’histoire du cinéma.

« Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville, allez vous faire foutre ! »2

Jean-Luc GODARD (1930-2022), À bout de souffle (1960)

Un mois de tournage à l’arraché, entre Marseille et Paris (la post-production sera plus travaillée…), une histoire d’amour ratée entre Jean-Paul Belmondo (Michel) et Jean Seberg (Patricia), jeunes acteurs plus vrais que nature, irrésistiblement sympathiques quoiqu’ils fassent et disent. Tout est improvisé ou presque, dans la « Nouvelle Vague ». Pas de décors ni de studio, dialogues écrits sur une table de bistrot, Godard les souffle à ses acteurs. Jean Seberg témoignera : « C’est une expérience folle : pas de spots, pas de maquillage, pas de son ! C’est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens naturelle. » Belmondo est lui-même, insolemment à l’aise et désinvolte.

« Michel : Les dénonciateurs dénoncent, les cambrioleurs cambriolent, les assassins assassinent, les amoureux s’aiment. — Je m’intéresse toujours aux filles qui sont pas faites pour moi. — Dès que tu as peur ou que tu es étonnée, tu as un drôle de reflet dans les yeux. Je voudrais recoucher avec toi à cause de ce reflet. — Quand on parlait, je parlais de moi et toi de toi, alors que t’aurais dû parler de moi et moi de toi. »

« Patricia : Puisque je suis méchante avec toi, c’est la preuve que je ne suis pas amoureuse de toi. — C’est triste le sommeil. On est obligés de se séparer. On dit « dormir ensemble » mais c’est pas vrai.

« Patricia : Tu connais William Faulkner ? Michel : Non. Qui est-ce ? Tu as couché avec lui ? »

« Patricia : Entre le chagrin et le néant je choisis le chagrin. (…) Et toi, tu choisirais quoi ? Michel : Le chagrin c’est idiot. Je choisis le néant. C’est pas mieux mais le chagrin c’est un compromis. Il faut tout ou rien. »

François Truffaut écrira : « Il y a le cinéma avant Godard et le cinéma après Godard. À bout de souffle est le chef-d’œuvre qui a lancé la carrière de Godard et changé le visage du cinéma. »

« La photographie, c’est la vérité et le cinéma, c’est vingt-quatre fois la vérité par seconde… »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), Le Petit Soldat (1960), sortie en salle en 1963

Le personnage principal donne une définition du cinéma qui est celle de Godard. Dans la même scène, s’adressant directement à la caméra et au spectateur : « Bruno : Les acteurs, je trouve ça con, je les méprise… Vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi je trouve ça grotesque. - Véronica : Moi je ne vois pas pourquoi – Bruno : Je ne sais pas, ce ne sont pas des gens libres. »

Deuxième long-métrage de Godard, il fait tourner pour la première fois sa (première) femme, la charmante Anna Karina (1940-2019). Le film est censuré. La situation en Algérie, la présentation d’un déserteur et la dénonciation de l’utilisation de la torture par les deux bords conduisent à l’interdiction du film pendant trois ans par le ministre de l’Information : « 1/ Que ces tortures soient appliquées par des agents du FLN ne saurait modifier le jugement qui doit être porté contre ces pratiques et contre leurs représentations à l’écran. 2/ À un moment où toute la jeunesse française est appelée à servir et à combattre en Algérie, il paraît difficilement possible d’admettre que le comportement contraire soit exposé, illustré et finalement justifié. Le fait que le personnage se soit paradoxalement engagé dans une action contre-terroriste ne change rien au problème. 3/ Les paroles prêtées à une protagoniste du film et par lesquelles l’action de la France en Algérie est présentée comme dépourvue d’idéal, alors que la cause de la rébellion est défendue et exaltée, constituent à elles seules, dans les circonstances actuelles, un motif d’interdiction. »

« Et mes fesses, tu les aimes mes fesses … et mes seins tu les aimes ? »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), Le Mépris (1963)

C’est un exemple de mise en abyme : un film contenant un film. Et cette fois, il y a deux stars à l’affiche, la production a les moyens : « Quand j’entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques » Mais le réalisateur a moins de liberté. Telle est la loi du capitalisme et Godard devra s’y plier plus ou moins.

Adapté du roman d’Alberto Moravia paru en 1955, c’est l’histoire du désamour entre un scénariste parisien (Michel Piccoli) et son épouse (Brigitte Bardot) venue l’accompagner sur un plateau de tournage en Italie. La première scène est iconique : les deux protagonistes couchés sur un lit, BB au sommet de sa beauté, nue, face à un miroir. Elle demande à son époux s’il l’apprécie de tout son être, partie du corps par partie du corps. D’où une longue tirade où Bardot déclare : « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ? » La scène fut rajoutée, Sam Levine le producteur protestant devant la version initiale : « Non, non, ça ne va pas, je veux voir le cul de Bardot. »

Reste l’intrigue : l’écrivain français Paul Javal est à Rome avec sa jeune épouse Camille, convoqué par le producteur américain Jerry Prokosch pour réécrire le scénario d’un film sur l’Odyssée, réalisé par le célèbre cinéaste allemand Fritz Lang. Paul laisse le riche producteur seul avec Camille, intimidée, insistant pour rester auprès de son mari. Elle pense qu’il la laisse à sa merci pour ne pas froisser ce nouvel employeur. De là naissent tous les malentendus : Camille n’est plus que mépris à l’égard de son mari qui ne comprend pas le changement radical de sa femme. Le lendemain, le tournage à Capri confortera Camille dans son mépris. Elle décide de quitter son mari pour partir avec Prokosch… Ils meurent dans un accident de voiture. Paul se prépare à quitter Capri, tandis que Lang continue à travailler sur le film remanié en fonction des derniers évènements. Film dans le film, Fritz Lang joue son propre rôle, Jean-Luc Godard est son assistant et Raoul Coutard (directeur de la photo) le cadreur.

« Qu’est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ? »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), Pierrot le fou (1965)

Ferdinand (Jean-Paul Belmondo devenu star de retour chez Godard), un homme marié, s’installe avec Marianne (Anna Karina, épouse de Godard), étudiante mêlée à des affaires louches. Ils sont contraints à vivre dans la clandestinité. On suit l’ennui de Marianne marchant sur une plage, avec son accent chantant et traînant de franco-danoise : « Qu’est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ? » Réplique improvisée par Anna Karina, expliquant en 2018 : « Je me suis mise à jeter machinalement des cailloux dans la mer en sortant ces phrases, comme une enfant. » À quoi tient parfois le style et le succès d’un film – même remarque que pour la scène de BB nue dans Le Mépris, rajoutée après tournage par volonté du producteur… Mais la Nouvelle vague a l’art de s’adapter aux situations… Cependant que Godard politise l’histoire dans l’histoire, avec un art consommé.

« Cinquante ans après la révolution d’Octobre, le cinéma américain règne sur le cinéma mondial […] À notre échelon modeste, nous devons nous aussi créer deux ou trois Vietnams […] et tant économiquement qu’esthétiquement, c’est-à-dire en luttant sur deux fronts, créer des cinémas nationaux, libres, frères, camarades et amis. »2957

Jean-Luc GODARD (1930-2022), présentant La Chinoise en 1967. Encyclopædia Universalis, article : « Godard (Jean-Luc) »

La « Nouvelle Vague » est née dans les années 1960. C’est d’abord une expression de la journaliste Françoise Giroud, pour désigner les 18-30 ans dans une enquête de L’Express (5 décembre 1957). Le mot va bientôt qualifier le jeune cinéma français des Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer, Rivette, Agnès Varda et quelques autres.

Dans les années 1980, le cinéma français, seul cinéma national en Europe, résistera au cinéma américain en perte d’audience. Il affiche toujours sa bonne santé, même si la notion de cinéma chère à Godard est remise en question au niveau mondial, avec la consommation de séries et de films sur les plateformes de streaming, Netflix en tête.

« J’ai bien réfléchi, je ne t’aime plus. »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), La Chinoise (1967)

En vacances d’été, cinq étudiants essaient de vivre dans un appartement aux murs recouverts de petits livres rouges en appliquant les principes de Mao Zedong et en étudiant la pensée marxiste-léniniste. Leur leader, Véronique, étudiante en philo à l’université de Nanterre, propose au groupe l’assassinat d’une personnalité. Mais Guillaume, acteur, sermonne sa petite-amie sur le fait d’écrire et d’écouter en même temps de la musique. Sans détour, la jeune fille évoque ce qui chez lui la dégoûte. Son visage, sa bouche… Pour finir sur cette réplique tranchante : « J’ai bien réfléchi, je ne t’aime plus ».

Durant l’année 1966-67, Godard prépare son film et tourne (mars et avril) avec Jean-Pierre Léaud (acteur fétiche et double de Truffaut) et Juliet Berto. Anne Wiazemsky joue la jeune révolutionnaire pro-chinoise. Le 21 juillet 1967, elle épouse Godard dans le canton de Vaud, sans publicité (l’assistance est limitée aux deux témoins). Mais cette union est mal vue dans la famille Mauriac (Anne est la petite-fille de François Mauriac, toujours vivant).

La première de La Chinoise a lieu le 2 août au Palais des papes d’Avignon, dans le cadre du festival. Réalisé un an avant les évènements de Mai 68, le film est considéré comme prophétique. Tout fait sens, avec Godard…

Anne Wiazemsky tournera d’autres films signés Godard (Week-end, Le Gai Savoir, Vent d’est, Tout va bien), mais elle travaille avec d’autres cinéastes. En juin 1969, Godard, parti deux mois à Prague tourner Pravda, la rejoint sur le tournage de Porcherie réalisé par Pier Paolo Pasolini. Son mari est depuis mai 68 en rupture avec le cinéma d’avant et avec lui-même… Les retrouvailles se passent mal. Une nuit, le cinéaste, jaloux, fait une tentative de suicide. Le couple se séparera un an plus tard.

« Il faut confronter des idées vagues avec des images claires. »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), La Chinoise (1967)

Cette citation peut exprimer la pensée de Godard, comme nombre de répliques dans ses films. Mais ils changent plusieurs fois de sens, radicalement… Après mai 68, Godard deviendra militant actif, son cinéma étant le moyen de lutter contre le système (Week-End).

Dans les années 1970, il prône un cinéma idéaliste permettant au prolétariat d’obtenir les moyens de production et de diffusion. En rupture avec le système (du cinéma), il se radicalise politiquement et se marginalise. Il tente avec Jean-Pierre Gorin de faire un cinéma politique et signe ses films sous le pseudonyme collectif de « groupe Dziga Vertov ». Ils sont peu diffusés…

À partir de 1974, il travaille pour la télévision et s’éloigne du cinéma malgré son axiome : « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Il expérimente la vidéo avec sa nouvelle compagne Anne-Marie Miéville : Numéro deux, Ici et ailleurs, Jean-Luc six fois deux - sur et sous la communication. Il part à l’étranger (New York, Canada, Cuba, Italie, Prague) où il commence des films qu’il ne terminera pas ou qu’il refuse de voir diffuser (One American Movie, Communication(s), British Sounds, Lotte in Italia). Avant le retour bien programmé à un cinéma qui attire à nouveau des acteurs cotés ou bankable, au tournant des années 1980.

« Écrire, tu vois, c’est quand même disparaître un peu. C’est être derrière quelque chose. »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), Sauve qui peut (la vie) (1979)

Producteur de télé, Paul se fait renverser par une voiture sous les yeux de sa fille et de son ex-femme qui se détournent de lui. Dans une scène précédente, Paul est au volant de sa voiture, cigare à la bouche, avec la voix-off de Marguerite Duras : « Écrire, tu vois, c’est quand même disparaître un peu. C’est être derrière quelque chose. »

Selon Godard, c’est le « deuxième premier film » de sa carrière (après À bout de souffle). Suite à la période d’avant-garde et d’engagement politico-artistique depuis 1968, il revient à une forme d’art plus traditionnelle. Pour le choix des interprètes, Godard convient avec le producteur Alain Sarde : « connus mais plutôt jeunes, attirants mais pas nécessairement des vedettes sur lesquelles bâtir financièrement le film, dans le vent mais bon professionnels, un homme et deux femmes pour les trois rôles principaux ». Au générique, on trouve Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Nathalie Baye.

Le film choque par son obscénité et sa violence : la fille giflée à la gare parce qu’elle refuse de choisir entre deux hommes ; Paul qui se jette littéralement sur Denise en sautant par-dessus la table lorsqu’il comprend qu’il ne la récupérera jamais ; l’agression gratuite d’Isabelle par les clients, etc, etc. Le langage est également violent, souvent obscène, avec les avances du concierge, les conversations entre Paul et son ex-femme truffées de gros mots, le sexe tarifé expliqué par Isabelle à sa sœur en termes crus. Violence, abus et obscénité deviennent le leitmotiv du film, mais… Rien n’est comme il semble chez Godard : la vulgarité est mise en scène avec des images d’une beauté émouvante, d’une pureté confinant à la poésie. La presse est plus que réservée…

« Cette rentrée de Jean-Luc Godard s’annonçait comme fracassante. Elle est tout juste désolante. L’ancien galopin plein de charme, de hargne, de talent et d’irrespect est devenu un monsieur un peu fatigué qui se répète et cherche dans la pornographie le renouvellement d’une inspiration qui bégaie »

Robert CHAZAL (1912-2002), dans France-Soir. Cité par Antoine de Baecque, Godard : Biographie (2011)

Mais Le Figaro a vu et applaudi : « Le miracle est que dans cette périlleuse entreprise, Jean-Luc Godard demeure un poète et un créateur, qu’il n’est pas une image ou un son qui ne porte la marque de son style, que le réel emplit sans cesse l’écran, que le film est d’une drôlerie célinienne et que, dans le rôle d’une très helvétique putain, Isabelle Huppert est sublime d’indifférence. »

« Je suis fier quand je me compare, humble quand je me considère. »

Jean-Luc GODARD (1930-2022), Hélas pour moi (1994)

Dans cette « comédie dramatique, fantastique et romance », Gérard Depardieu est au générique, partant pour l’aventure… Très librement inspiré de la légende d’Alcmène et d’Amphitryon,

Après l’expérimentation dans les années 90, ce sera le retour à Cannes en 2014 : Adieu au Langage, sixième film à concourir pour la Palme d’or. Il remporte le Prix du jury ex-aequo avec Mommy du jeune Xavier Dolan. Godard revient encore à Cannes en 2018 avec Le Livre d’image qui obtient une Palme d’or spéciale.

« Il n’était pas malade, il était simplement épuisé. »

Libération, annonçant la mort de Jean-Luc Godard, 13 septembre 2022

Ultime volonté, dernière liberté, retour au pays natal : Jean-Luc Godard recourt au suicide assisté. « Le cinéaste franco-suisse, mort ce mardi 13 septembre à l’âge de 91 ans, a eu recours à cette pratique autorisée et encadrée en Suisse. »

Dalida (1933-1987), chanteuse d’origine italienne, née au Caire (Égypte), carrière française et renommée internationale surfant sur toutes les modes, elle reste une icône au destin tragique.

« J’ai traversé la vie sans la regarder. Je sais ce qu’est ma vie. Mon mari, c’est le public. Les chansons, ce sont mes enfants. »3

Dalida (1933-1987) cité par Jacques Pessis, Dalida. Une vie (2007)

Iolanda Gigliotti naît au Caire, d’une famille de Calabre (Italie) installée en Égypte. Élue Miss Égypte en 1954, elle tourne quelques films avant de s’installer en France. En trente ans de carrière, « l’Orchidée noire » a marqué la chanson française, enregistré près de 1 000 chansons dans plusieurs langues et vendu plus de 120 millions de disques dans le monde.

Avec sa longue silhouette, son accent et sa voix reconnaissables entre mille, elle a traversé les époques, surfé sur les modes et créé des refrains le plus souvent écrits pour elle et devenus des airs de tous les temps : Bambino, Come Prima, La Danse de Zorba, Les Enfants du Pirée (après Mélina Mercouri), Il venait d’avoir 18 ans, Gigi l’amoroso, Paroles… Paroles, Laissez-moi danser, Mourir sur scène… Avec un très sûr instinct de ce qui est « fait pour elle », Dalida a aussi repris quelques classiques de la chanson française : Avec le temps (Léo Ferré), Je suis malade (Serge Lama), Quand on a que l’amour (Jacques Brel).

« Je chante avec tout, même avec mes cheveux. »

DALIDA (1933-1987), « Le Jeu de la vérité », TF1, 11 octobre 1985

Presque quinquagénaire avec sa ligne impeccable et longue chevelure devenue blond-roux, Dalida fait le point sur sa carrière. Elle a beaucoup et bien joué de son physique, un atout évident, malgré le strabisme dont elle a souffert. Elle possédait surtout un sens du rythme qui la faisait onduler de la tête aux pieds, le corps serré dans des robes fourreaux. On lui a reproché de chanter parfois en play-back, mais le show mis en scène était particulièrement exigeant.

Ainsi a-t ’elle embrassé plusieurs styles musicaux, le twist et le sirtaki, la pop et le raï. Après le yé-yé des années 60, Dalida devient dans les années 70 l’une des reines du disco, genre musical et danse nés aux Etats-Unis, issu des genres funk, soul, pop, salsa et psychédélique, devenu particulièrement populaire – comme le rap aujourd’hui.

« Moi, je vis d’amour et de danse / Je vis comme si j’étais en vacances

Je vis comme si j’étais éternelle / Comme si les nouvelles étaient sans problèmes

Moi, je vis d’amour et de rire / Je vis comme si y avait rien à dire

J’ai tout le temps d’écrire mes mémoires / D’écrire mon histoire à l’encre bleue… »DALIDA (1933-1987)

Regardez Laissez-moi Danser sur Youtube.

Le terme « disco » dérive du mot en français « discothèque ». Son public initial est issu des communautés afro-américaine, latino-américaine, italo-américaine et psychédélique de New York et Philadelphie à la fin des années 1960 et début des années 1970. Le disco émerge en tant que réponse à la domination de la scène rock et à la stigmatisation de la musique dance par la contre-culture durant cette période. À son apogée, le genre se popularisa parmi de nombreux groupes et artistes.

La danse disco se pratique sur une piste diffusant une musique dont le rythme régulier, comparable à des battements de cœur, s’accompagne de déhanchements sensuels unisexes exacerbés par l’exigüité des lieux, les éclairages et les tenues parfois suggestives. Ce mélange des genres funk, soul, pop, salsa et psychédélique semblait créé pour Dalida : Besame mucho, J’attendrai… Fêtée de New York à Tokyo en passant par San Remo, Beyrouth, Saïgon ou Le Caire, ovationnée par tous les publics et les plus grands de ce monde, première artiste féminine à ouvrir son fan club et surnommée « mademoiselle Juke-Box », elle a reçu tous les honneurs, croisé le bonheur… Sa vie : une success-story comme on en rêve rarement. Et pourtant…

« Le bonheur, je ne sais pas ce que c’est. »

DALIDA (1933-1987), citée dans Vogue France, 17 janvier 2019 (pour l’anniversaire de sa naissance, 17 janvier 1933)

Elle dit aussi cette évidence qui vaut pour nombre de cas : « La douleur est le terreau de l’artiste. » La vie de Dalida, au-delà des paillettes, c’est quand même une succession de drames personnels, avec entre autres le suicide de trois hommes très proches d’elle.

Le 8 avril 1961, Lucien Morisse, directeur général d’Europe nᵒ 1 et du label discographique français « Disc’AZ » divorce de sa première femme et épouse Dalida après cinq ans de vie commune. Un couple mythique, il a lancé sa vedette avec Bambino, mais leur mariage ne dure que quelques mois, Dalida l’ayant quitté pour Jean Sobieski, acteur et artiste peintre français d’origine polonaise. Lucien Morisse, remarié, père de deux enfants, se suicidera à 41 ans.

Luigi Tenco est sans doute la seule passion amoureuse de sa vie. Ils font couple et Dalida pousse le jeune chanteur à se présenter avec elle le 26 janvier 1967, au Festival de Sanremo avec la chanson Ciao amore, ciao, chantée, comme c’est l’usage, par deux chanteurs séparément. Ce soir-là, les amants ont l’intention d’annoncer leur projet de mariage à leurs proches. Angoissé par l’idée de mal chanter un texte qu’il n’aime guère, Tenco prend de l’alcool et des tranquillisants, cocktail malheureux. Il rate son passage et malgré la prestation de Dalida, le titre Ciao amore, ciao n’est pas retenu par le jury. Terrassé par la honte, le chanteur regagne sa chambre d’hôtel et se suicide en se tirant une balle dans la tête. Dalida le découvre et tente de se suicider. Elle restera hospitalisée plusieurs mois.

Le 25 avril 1975, un de ses meilleurs amis, le chanteur Mike Brant, se donne la mort à 28 ans, après une première tentative de suicide cinq mois avant. Dalida l’avait invité en première partie de son Olympia à l’automne 1971, contribuant à son succès en France. Elle avait été la première à se rendre au chevet du chanteur israélien lors de sa première tentative de suicide.

« J’ai appris beaucoup sur la vie, grâce aux livres et à la spiritualité. Mon désespoir, c’est de ne jamais avoir eu d’enfants. »

DALIDA (1933-1987) INA-Musée national des archives télévisées et de la télévision, 1984

À peine remise de sa tentative de suicide après la mort de Luigi Tenco en 1967, la chanteuse rencontre un étudiant originaire de Rome, Lucio, 22 ans. Leur liaison ne dure pas, Dalida enceinte décide d’avorter. L’avortement n’étant pas autorisé en France, l’opération a lieu en Italie… Elle en ressort stérile. Sa relation avec le jeune homme inspire évidemment la nostalgique chanson : Il venait d’avoir 18 ans…

Dalida entame une psychothérapie pour venir à bout de sa dépression chronique. Elle lit Teilhard de Chardin et Freud, elle en parle dans les médias comme d’une découverte qui va changer sa vie. Elle se lie, entre 1969 et 1971, au philosophe et écrivain Arnaud Desjardins. En 1972, par l’entremise de Pascal Sevran, elle rencontre Richard Chanfray censé réincarner le comte de Saint-Germain - un aventurier alchimiste et prétendument immortel qui fréquentait la cour de Louis XV. Dalida vit avec lui une idylle tumultueuse de neuf années ! Lassée par ses frasques, elle met un terme à l’aventure en 1981… Deux ans plus tard, il se suicide par asphyxie, avec sa nouvelle compagne.

Rappelant que ses trois principaux compagnons (Lucien Morisse, Luigi Tenco et Richard Chanfray) se sont suicidés, Dalida déclare (comme Marie-Antoinette en son temps) qu’elle porte malheur à tous ceux qu’elle aime.

Ses liaisons suivantes sont autant de déceptions sentimentales et la star adulée (y compris des homosexuels pour lesquels Dalida s’engage alors) est finalement très seule. Elle s’engage aussi dans la lutte contre le SIDA, pour le soutien aux radios libres.

« Moi je veux mourir sur scène

Devant les projecteurs

Oui, je veux mourir sur scène

Le cœur ouvert tout en couleurs

Mourir sans la moindre peine

Au dernier rendez-vous

Moi je veux mourir sur scène

En chantant jusqu’au bout… »DALIDA (1933-1987), Mourir sur scène (1983)

Écoutez Mourir sur scène sur Youtube.

Écrite par Michel Jouveaux et composée par Jeff Barnel, conçue pour Johnny Hallyday ou Michel Sardou, parfaitement mise en scène comme sa vie, Mourir sur scène demeure l’une des chansons emblématiques du répertoire de Dalida - sortie en 1983, considérée comme la chanson la plus représentative de sa fin de carrière.

Elle s’adresse directement à la mort, faisant allusion à sa tentative de suicide en 1967 et affirmant :

« Viens, mais ne viens pas quand je serai seule / Quand le rideau un jour tombera

Je veux qu’il tombe derrière moi / Viens, mais ne viens pas quand je serai seule

Moi qui ai tout choisi dans ma vie / Je veux choisir ma mort aussi

Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie / Et d’autres en plein soleil

Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit / Tranquilles dans leur sommeil…

Moi je veux mourir sur scène / Devant les projecteurs… »

« La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi. »

DALIDA (1933-1987), 3 mai 1987, Encyclopédie Universalis, premiers mots de la biographie de Dalida

Expatrié en FranceAprès le tournage de son dernier film au Caire (Le Sixième jour, tiré du roman éponyme d’Andrée Chedid et titre de la dernière chanson enregistrée avant son décès : « Un à un j’ai compté les jours / Qui s’éteignaient au ralenti / Mon tout petit, mon tendre amour / Il neige sur Alexandrie… »

Trois des hommes de sa vie se sont suicidés, elle-même a décidé de mettre fin à ses jours, le 3 mai 1987, parce que la vie lui était devenue insupportable. Atteinte d’une dépression chronique définitivement inguérissable, elle se produit pour la dernière fois en concert du 28 au 29 avril 1987, à Antalya, au théâtre antique d’Aspendos (en Turquie). De retour à Paris, elle semble éteinte : elle ne sort plus, fume de façon compulsive, enchaîne les insomnies. Le 2 mai 1987, elle fait croire à son entourage qu’elle ira voir dans la soirée la comédie Cabaret de Jérôme Savary au théâtre Mogador, et dîner en ville avec son compagnon, le docteur François Naudy. Mais il a décommandé le rendez-vous, ce qui l’aurait bouleversée. Dans la nuit du 2 au 3 mai, seule dans sa maison du 11 bis, rue d’Orchampt à Montmartre, elle se suicide par surdose de barbituriques, avalé avec du whisky (l’alcool accentue l’effet de ce type de médicament). Son habilleuse découvre son corps le 3 mai en fin d’après-midi. Elle a laissé une lettre à François Naudy, avec un mot sans doute à l’adresse de son public : « La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi. » C’est treize ans avant l’an 2000, année choisie par elle pour ses adieux.

Karl Lagerfeld (1933-2019), légendaire créateur de mode allemand, le « Kaiser » a créé son propre personnage, redonné vie à la maison Chanel, bousculé les codes de la haute couture et touché à (presque) tout.

« Karl Lagerfeld ? Je ne connais pas son travail. »4

Pierre CARDIN (1922-2020) cité par Vogue France, « Pierre Cardin : itinéraire d’un créateur de légende », 2 août 2021

C’est la pire vacherie signée d’un distingué confrère !

Les deux grands couturiers de la même génération et morts à un an d’intervalle ont bien des points communs : bonne longévité, homosexualité assumée, inventivité permanente, capacité de travail hors du commun, innovation dans le prêt-à-porter, dispersion artistique en divers secteurs, réussite exceptionnelle au niveau mondial.

Mais les deux personnalités s’opposent, l’un italien, l’autre allemand. On parle de « l’empire Cardin », alors que Lagerfeld reste comme « le Kaiser » (l’Empereur) solitaire. Le premier travaille en équipe et s’efface au profit de l’œuvre accomplie, le second tient à s’imposer personnellement, créant l’image unique en son genre qui devra rester de lui. Et cela vaut bien au-delà des apparences.

« Je ne vends que la façade, sa propre vérité on ne la doit qu’à soi-même. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), cité dans Le Monde, « Karl Lagerfeld, un roi seul », 26 septembre 2008

Il dit ce qu’il veut bien dire. Pas facile pour faire sa bio ! Même sa date de naissance est incertaine : est-il né en 1933 ou 1938 ? « Les archives ont brûlé… » prétend-il, avant d’impliquer sa mère fantasque et loufoque dans cette histoire…

Façonnant sa légende, visage resté étonnamment jeune passé 80 ans avec un look inimitable, il n’a cessé de mentir sur son âge et de modifier le récit recomposé de sa vie, racontant que son père était un baron danois… puis suédois (n’assumant pas qu’il ait continué à diriger son entreprise pendant la guerre), que sa mère (avec laquelle il entretient une relation particulière, entre cruauté et tendresse) était une femme libérée, pilotant son avion personnel… Avec le temps, il réendossera son identité germanique, jusqu’à retrouver son accent d’aristocrate allemand.

Reste l’essentiel, ce dont il est légitimement fier, son œuvre parfaitement documentée, quand commence sa vie professionnelle et publique dans le secteur de la mode - qui vit sa belle époque dans la seconde moitié du XXe siècle.

« Je suis une sorte de nymphomane de la mode qui n’atteint jamais l’orgasme. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), Le Monde selon Karl. Citations choisies de Karl Lagerfeld (2013)

On ne saurait mieux définir sa boulimie créatrice… Les fondements de son style affûté, moderne et structuré se trouvent dans une éducation bourgeoise et cosmopolite, avec la connaissance des langues acquise à Hambourg sa ville natale. Sa vocation de couturier naît le 13 décembre 1949, quand il accompagne sa mère au défilé de mode Christian Dior, à l’hôtel Esplanade où la famille vit momentanément. Passionné de dessin, le jeune Karl se met à dessiner des modèles. Il quitte son pays natal avec sa mère pour s’installer à Paris, capitale de la mode.

Élève peu assidu dans une école privée, puis au lycée Montaigne, il arpente les rues de la capitale, fréquentant les cinémas « de la première séance à la dernière, pour travailler mon accent français. » Le dessinateur commence à gagner sa vie comme illustrateur de mode. Le 25 novembre 1954, il reçoit le premier prix au concours du « Secrétariat international de la laine » organisé par la marque Woolmark, dans la catégorie manteaux, ex aequo avec Yves Saint Laurent (1936-2008) dans la catégorie robe du soir. On sait l’importance des rencontres, dans ce milieu très étroit (et homosexuel) de la mode : le couturier Pierre Balmain qui fait partie du jury le prend comme nouvel assistant de 1955 à 1962. Trois ans plus tard, il est nommé directeur artistique de la maison Jean Patou – « l’homme qui aimait les femmes ». Saint-Laurent, assistant de Christian Dior et directeur artistique après sa mort, va créer sa propre maison en 1958, associé à Pierre Bergé. La presse aimera opposer Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent qui partagent le même cercle d’amis et les mêmes fêtes parisiennes, jusqu’à ce que Jacques de Bascher (1951-1989) brise leur amitié : dandy parisien né à Saïgon, membre de la jet set française, devenu l’amant sadique d’Yves Saint-Laurent, il l’entraîne dans sa débauche, avant de devenir le seul amour (fou) de Karl Lagerfeld.

« Dans mon métier, je suis un mercenaire, je n’ai pas d’états d’âme : il n’y a que les clients qui comptent. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), cité dans le Figaro Madame, 3 octobre 2014

Alors qu’apparaissent les premières silhouettes de « prêt-à-porter », le Kaïser se lance dans une carrière de styliste freelance en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne, allant jusqu’au Japon. À Paris, il appose sa patte de 1963 à 1984 chez Chloé, maison connue pour ses modèles souples aux matières légères. À Rome, il s’attaque à la modernisation de la fourrure pour Fendi dès 1965, puis à celle des collections de prêt-à-porter (de luxe). Fendi et Karl Lagerfeld fêteront leurs noces d’or en 2015, marquant ce qui restera la plus longue collaboration d’un styliste avec une maison de mode. Caméléon du style, Karl Lagerfeld cisèle ses propres codes graphiques devenus signatures emblématiques dans sa propre marque, à partir de 1984. Appelé à réveiller Chanel un an plus tôt, il va y rester 36 ans ! Grâce à lui, la prestigieuse Parisienne de la rue Cambon n’a cessé de prendre des cures de jouvence. Lagerfeld a bousculé ses codes, réinventé ses grands classiques comme le fameux tailleur. Il a organisé des défilés de mode révolutionnaires, notamment sous la verrière du Grand Palais, dans des décors extraordinaires. Pour le plus grand bonheur des clients et clientes – et du créateur adulé, quoique contesté aussi.

« Ce qui m’amuse, c’est ce que je n’ai jamais fait. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), Le Monde selon Karl. Citations choisies de Karl Lagerfeld (2013)

Grand couturier et styliste, le Kaiser est également photographe, dessinateur, designer, réalisateur et éditeur dans la mode et bien au-delà… Il crée des costumes d’opéra, réalise le premier lifting de la bouteille Coca-Cola Light, le relooking des jouets du Bearbrick (petit ours au vendre rebondi) de Medicom Toy et de la peluche Steiff… Il collabore avec les 3 Suisses, Hogan et Melissa (chaussures, sacs et accessoires de luxe)… Il crée aussi fragrance Chloé (dont il signe en même temps les collectons). Son catalogue olfactif s’enrichira plus tard de Lagerfeld pour Homme (1978), Jako (1998), Kapsule (2008)… Il « relooke » le journal Libération dans son édition du 22 juin 2010. En 2011, il s’associe avec Optic 2000 pour créer 55 modèles de paires de lunettes. Il dessine le nouveau maillot de l’équipe de France de football. Il rhabille trois nouvelles bouteilles Coca-Cola Light. Il tourne dans un spot publicitaire de la marque Volkswagen et réalise une série de publicités pour les glaces Magnum. En 2016, il se lance dans le design en immobilier américain. En partenariat avec Eddie Trump Group et Jules Trump, il contribue à la conception de deux espaces résidentiels à proximité d’une plage de Miami, chère au président Donald Trump. « Pas d’états d’âme, il n’y a que les clients qui comptent. » Mais depuis 1987, il est son propre client…

Il réalise toutes les campagnes publicitaires des marques dont il est le designer - et ce n’est pas une mince affaire ! Il contribue à lancer la mode des mannequins stars : Claudia Schiffer et Diane Kruger (deux Allemandes), Freja Beha Erichsen (une des premières tops noires) et Inès de La Fressange, la Française choisie pour représenter l’image de Chanel, premier mannequin à signer un contrat d’exclusivité avec une maison de haute couture et à devenir autant médiatisée dans l’histoire de la mode. Plus original encore, il choisit Vanessa Paradis (chanteuse et actrice) comme principale représentante de Chanel. Il la photographie pour des revues de mode prestigieuses et plusieurs campagnes de publicité (parfum, sacs, cosmétiques).

Le Kaiser prend le temps d’écrire (sur lui-même), de lire (avec sa bibliothèque de collectionneur aux 50 000 livres, fou de l’esprit français qu’il incarne à sa manière, bien que grand bourgeois allemand). Il passe à la réalisation sur grand écran avec les courts métrages Remember Now, Vol de Jour, Shopping Fever, Once Upon a Time. Et il est toujours et plus que jamais (grand) couturier…

« 17 collections par an, c’est impossible, mais je le fais. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), interview sur TMC, avril 2018

« Et ça bouffe tout mon temps, mais je suis ravi… » Il a 85 ans, se sait malade, mais porte beau face à la caméra, sous le feu des questions plus ou moins complices et complaisantes. Quand il ne veut pas répondre, il botte en touche avec un art de la répartie assumé depuis le début de sa carrière.

« Si je sais combien j’ai sur mon compte bancaire ? mais c’est une question de pauvre, ça ! »

Karl LAGERFELD (1933-2019, Le Monde selon Karl. Citations choisies de Karl Lagerfeld (2013)

Sa réussite financière est comparable à celle de Pierre Cardin – exemplaire. Mais il ne communique pas les chiffres, même au fisc… D’où quelques problèmes, malgré ses relations. Seule certitude, en avril 2000, il doit vendre la collection de sept cents toiles de maître, de meubles et d’objets d’art du XVIIIe siècle français qu’il possède dans son hôtel particulier. À Monaco, Christie’s propose l’ensemble de la collection dans des ventes qui font date parmi les plus célèbres enchères pour le mobilier et les objets d’art français du siècle des Lumières. Sa collection, estimée à 180 millions de francs, est dispersée pour un montant de 139 millions. Afin de régler sa créance fiscale, il doit également vendre son château de Penhoët (à Grand-Champ dans le Morbihan).

À sa mort, Karl Lagerfeld laisse un héritage estimé à plus de 200 millions d’euros, investi surtout dans l’immobilier. Mais à cause de montages financiers imputés à son ex-comptable, il a accumulé des dettes fiscales considérables. Le fisc français réclamait quelque 20 millions d’euros d’amendes et de pénalités. Ses huit héritiers désignés ont fini par se mettre d’accord.

Reste Choupette en invitée surprise. Choupette en vedette qu’il a mise en scène – sa dernière love-story, après la mort de Jacques de Bascher, son amant mort du sida à 38 ans en 1989. Depuis, le sexe ne l’intéresse plus, le Kaiser vit en solitaire, avant d’avoir Choupette dont il avoue être « tombé amoureux » à la CNN (Cable News Network), première chaîne mondiale d’info en continu.

« Elle a sa propre petite fortune, c’est une héritière : s’il m’arrive quelque chose, la personne qui s’en occupera ne sera pas dans la misère. L’argent des pubs où elle apparaît a été mis de côté pour elle…. Choupette est une fille riche. »

Karl LAGERFELD (1933-2019), confidence à Marc-Olivier Fogiel dans son émission « Le Divan », mars 2015. France 3

Cette Sacré de Birmanie sera le dernier amour de sa vie : « Baptiste Giabiconi [l’une de ses muses masculines, mannequin et chanteur français ] m’a demandé de m’en occuper pour deux semaines, pendant son absence. Mais j’ai ensuite refusé de la lui rendre. Elle est trop mignonne. »

Il donne des détails quelques semaines plus tard dans un entretien au New York Magazine. Sa chatte qui compte 126 000 abonnés sur Instagram avait gagné 3 millions de dollars rien qu’en 2014 (selon La Tribune), grâce à des contrats publicitaires bien négociés. Elle dispose d’un train de vie luxueux, avec deux dames de compagnie et un garde du corps dans chaque résidence partagée avec son maître. La chatte la plus « hype » de la planète ne mange que dans des plats en argent, d’après son journal : Choupette, la vie enchantée d’un chat fashion (2014). Et naturellement, il la laisse vivre sa vie, attentif et admiratif.

Il en reparle souvent et ne se lasse pas de cette compagne : « Choupette est paisible, rigolote, amusante, gracieuse, elle est jolie à regarder et elle a une belle démarche, mais sa principale qualité est qu’elle ne parle pas. » Comme tant d’auteurs et d’artistes créateurs, le Kaiser solitaire apprécie le Chat.

Mais Lagerfeld est aussi un grand communicateur, doué du sens de la formule plus que tous ses confrères ! Pour finir, abordons avec lui les deux thèmes où il excelle. La Mode et Lui.

« La mode n’est ni morale, ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. »

Karl LAGERFELD (1933-2019, Le Monde selon Karl (2013)

Ses conseils peuvent être utiles ou simplement amusants, l’humour étant toujours présent et parfois surprenant :

« Voyez la vie en rose, mais n’en portez pas ! »

« Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. »

Ultra confortables, dédiés aux journées détente, les joggings étaient devenus le signe d’un laisser-aller généralisé, tout ce que le couturier détestait.

« En général, je ne recommande pas les robes de mariées. Il y a trop de divorces après. »

« Si je pouvais être réincarné en un accessoire de mode, ce serait un shopping bag. »

Ces sacs à provisions distribués suite à un achat en boutique ou magasin sont un support publicitaire idéal pour véhiculer une marque. En papier ou en plastique, en toile ou en coton, disponibles en plusieurs formats avec des finitions possibles (œillets, poignées, etc.), ils sont personnalisables avec la marque et le logo de l’entreprise. Ce qui nous ramène à Karl Lagerfeld : « Je suis devenu comme le crocodile de Lacoste. Il va bientôt falloir me coudre sur les vêtements. »

« Penser que l’apparence ne compte pas est un mensonge. Elle permet de vivre en harmonie avec soi-même. »

Karl LAGERFELD (1933-2019, Le Monde selon Karl (2013)

Retour à l’essentiel, son personnage, celui qu’il joue à être et finit par devenir.

Catogan poudré, lunettes noires, costume étriqué, col dur et mitaines de cuir perforé : l’homme est-il celui que son image renvoie ? Poupée articulée qui a perdu plus de 40 kilos en moins d’un an (en 2000) avec un régime, avançant à petits pas dans des boots de croco noir à talons. Haute protection, fragilité, pudeur ? Citons d’abord quelques aphorismes :

« Il est indispensable et naturel de ne pas être comme les autres. »

« Il vaut mieux avoir un dédoublement de la personnalité que pas de personnalité du tout. »

« La personnalité commence où finit la comparaison. »

Incomparable à maints points de vue, saluons aussi son humour grinçant qui n’est pas réservé qu’aux autres : il se décrit sans complaisance et nous livre quelques vérités. Malgré le masque et la pudeur de la star, qui aurait cette franchise ?

« Je veux bien être gentil, mais je ne veux pas que ça se voie. »

« J’aime l’idée que les gens pensent que je suis méchant. Moi, je me trouve une brave patate. »

« Les myopes ont toujours un regard de bon chien, et je ne veux pas exposer le mien à la populace. »

Mes lunettes de soleil, c’est ma burqa à moi. »

« J’aime savoir, tout savoir. Être informé. Je suis une espèce de concierge universel, pas un intellectuel. »

« Je suis une meringue ambulante. »

« Mes cheveux ne sont pas vraiment blancs, plutôt gris, et je n’aime pas cette couleur. Je les blanchis au shampooing sec Klorane. »

« Je suis comme une caricature de moi-même. »

« Être heureux ? Non, je ne suis pas si ambitieux. »

Roman Polański (né en 1933), acteur et réalisateur polonais, naturalisé français : une carrière internationale, des chefs d’œuvre multi-primés, des échecs et une vie privée dramatique à divers titres.

« Il est aussi absurde de regretter le passé que d’organiser l’avenir. »5

Roman POLANSKI (né en 1933), dans son autobiographie : Roman par Polanski (1984)

Sa vie est un roman et Polanski joue sur ce mot dans cette autobiographie. Rarement la vie et l’œuvre vont s’enchainer aussi inexorablement, mélange d’Histoire (majuscule), de faits divers (criminels) et de films qui ponctuent ces évènements. D’où notre mise en scène simplement chronologique, pour résumer l’extrême complexité du cas Polanski.

Il est né à Paris, fils unique d’un couple juif, père polonais et mère russe. Son père artiste peintre choisit de repartir avec sa famille en Pologne et s’installe à Cracovie en 1937. Deux ans après, l’Allemagne envahit le pays. Les Nazis instaurent une politique antisémite, l’école est interdite aux enfants juifs. La famille se retrouve dans le ghetto de Cracovie à l’heure de la Shoah. Sa mère Bella travaille comme femme de ménage au château historique du Wawel et Mojżesz son père dans une usine de munitions. Roman quitte fréquemment le ghetto par des voies détournées, aidé par son apparence parfaitement « aryenne ». Il consacre une partie de son temps au cinéma - celui des forces d’occupation. Il raconte…

« Aller au cinéma n’était pas considéré comme un acte patriotique : la façade du bâtiment était régulièrement recouverte de graffitis comme ‘Seuls les porcs vont au cinéma’. Je me retrouvais donc souvent dans des salles vides, à regarder des films allemands, les seuls à être projetés : des comédies stupides, des opérettes nullissimes ou des drames de propagande. Je savais que c’était nul, mais être dans la salle me plaisait. »

Roman POLANSKI (né en 1930) interviewé par Christophe Carrière

En février 1943, sa mère Bella (enceinte de 4 mois) et sa grand-mère Maria sont emmenées au camp d’Auschwitz (proche de Cracovie) où elles seront assassinées. Le 14 mars, c’est la liquidation du ghetto de Cracovie : les personnes inaptes au travail, quelque 2 000 vieillards, enfants et malades tués dans les rues ou déportées, 3 000 restants envoyés à Auschwitz. Mojszesz aide son fils à partir en lui donnant de quoi être hébergé par des familles catholiques… Cracovie sera libérée par l’Armée rouge le 19 janvier 1945. Roman reverra son père, mais ces premiers traumatismes et le manque d’affection marqueront son œuvre – avant d’inspirer trente ans après son film le plus personnel (Le Pianiste).

Médiocre élève car peu motivé à l’école primaire, entré dès 1945 dans le mouvement scout, il découvre sa vocation d’artiste lors du camp d’été de 1946 en Poméranie. Son goût pour « les blagues et les farces l’a beaucoup aidé dans les moments difficiles » dit-il.

En 1953, il rencontre Andrzej Wajda, le premier metteur en scène polonais à réaliser des films s’éloignant de la « grande hypocrisie » du cinéma d’État. En 1955, Polanski est reçu au concours de la nouvelle École nationale de cinéma de Łódź : les élèves ont accès aux films soviétiques et aux films occidentaux inaccessibles au grand public. Le jeune Roman réalise huit courts métrages remarqués au niveau international. En 1959, il épouse l’actrice principale de ses premiers petits films, Barbara Kwiatkowska, mais le couple divorce en 1961. L’année suivante, il réalise son premier long métrage, le seul tourné dans sa langue maternelle et son premier défi…

« Même sans tenir compte du vent, du temps et des risques naturels qu’il y a à tourner sur l’eau, Le Couteau dans l’eau était un film diaboliquement difficile. Le yacht était d’une dimension parfaitement suffisante pour accueillir les trois protagonistes, mais inconfortablement exigu pour la petite douzaine de gens qui se tenaient derrière la caméra. »

Roman POLANSKI (né en 1930)

En 1962, Le Couteau dans l’eau, coécrit avec Jerzy Skolimowski, montre les rapports de forces entre un journaliste sportif brutal et un étudiant arrogant sur un voilier. Andrejz et Christine, un couple fortuné, décident de partir en croisière. Sur leur chemin, ils rencontrent sur le bord de la route un jeune homme et lui proposent de les suivre à bord de leur yacht. Malgré la bonne entente de départ, la différence sociale entre le couple et leur invité pose problème.

Le film est mal accueilli en Pologne : un cinéma qui dessert l’État et sert à l’auteur de passeport pour l’Occident. De fait, c’est un succès international, primé à la Mostra de Venise, projeté au Festival du film de New York, nominé à l’Oscar du meilleur film étranger – le 8 1/2 de Federico Fellini l’emportera quand même.

Polanski s’installe à Paris pour une époque de « vaches maigres » : impossible de placer ses scénarios trop « décalés ». Il s’établit à Londres : « une des périodes les plus heureuses de [sa] vie », avec la découverte de l’industrie du cinéma britannique. Il met en scène son deuxième long métrage, un thriller jouant sur la schizophrénie : Répulsion (1965), avec Catherine Deneuve. Les critiques voient en lui l’héritier d’Hitchcock.

Deux ans après, changement de genre avec Le Bal des vampires : un chasseur de vampires gâteux (Jack MacGowran) et son assistant maladroit (Roman Polanski) se rendent dans un village de montagne et trouvent des traces évidentes de vampires. L’assistant est séduit par la fille du tavernier local, Sarah (Sharon Tate) qui est rapidement enlevée. Bien déterminés à sauver la jeune fille, ils affrontent le comte vampire dans son château…

Cette comédie horrifique et parodique, son premier film en couleurs et en CinémaScope, met en valeur le réalisateur et la comédienne américaine Sharon Tate. Devenus amants sur le tournage, ils se marient à Londres le 20 janvier 1968. Heureuse année pour Polanski, repéré par le jeune producteur américain Robert Evansb qui lui confie la réalisation de son premier film hollywoodien, produit par Paramount : Rosemary’s Baby, thriller fantastique adapté du best-seller éponyme d’Ira Levin.

« “Rosemary’s Baby”, de Roman Polanski : effrayante descente aux enfers.

Le ventre de Mia Farrow comme métaphore de l’Amérique post-LSD, dont les pires ennemis sont désormais les Américains eux-mêmes. Âmes sensibles et femmes enceintes s’abstenir. »Télérama, à la sortie du film en France, le 30 octobre 1968

Une jeune femme est victime d’une secte de sorciers octogénaires adorateurs de Satan, qui fait d’elle la mère de l’Antéchrist. Le livre d’Ira Levin est, selon Polanski, un « thriller remarquablement construit ». Mais étant agnostique, il ne va pas garder l’aspect surnaturel de l’histoire, jouant sur un autre pari : « Pour la crédibilité, je décidai de préserver une équivoque : la possibilité que les expériences surnaturelles de Rosemary soient un pur produit de son imagination enfiévrée. Voilà pourquoi une ambiguïté court délibérément tout le long du film. » Le rôle principal est confié à Mia Farrow, celui de son mari revenant à John Cassavetes.

Produit pour un budget de deux millions de dollars, Rosemary’s Baby atteint le sommet du box-office de 1968, lance la mode des thrillers sataniques (L’Exorciste, La Malédiction…), salué par la critique comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma fantastique, avec sa manière de suggérer l’horreur et jouer de l’angoisse surnaturelle dans la banalité quotidienne. Deux fois nommé aux Oscars en 1969, le film vaut à Ruth Gordon (voisine maléfique), la statuette du meilleur second rôle féminin. Polanski reçoit le David di Donatello de la meilleure réalisation étrangère.

Au faîte de sa jeune gloire, Polanski est affronté en 1969 à un nouveau drame : en pleine préparation d’un film au Royaume-Uni - adaptation du roman d’anticipation de Robert Merle Un animal doué de raison - sa femme Sharon Tate, enceinte de huit mois, trois de leurs amis proches et un ami du jeune gardien de la propriété sont assassinés dans la demeure du couple à Los Angeles par des proches de Charles Manson, gourou d’une secte (« la Famille ») et surtout tueur en série. Le retentissement dans la presse est inimaginable.

« Ces derniers mois avaient été la seule période de vrai bonheur de toute ma vie… Les faits qui seront dévoilés jour après jour feront honte à beaucoup de journalistes qui, pour des raisons égoïstes, écrivent des choses insupportables sur ma femme. »

Roman POLANSKI (né en 1933), cité dans Roman Polanski : Wanted and Desired, film documentaire américano-britannique de Marina Zenovich, chaîne américaine HBO, 2008

La presse « people » et pas que… s’acharne sur le cas Polanski, le fait divers où il n’est pour rien, sinon le mari veuf d’une femme adorée qu’il a rendue célèbre, enceinte et assassinée à 26 ans dans des conditions atroces par un fou.

« La plus grande tragédie de ma vie. Je n’ai pas été moi-même pendant des années. »

Roman POLANSKI (né en 1933), dans son autobiographie : Roman par Polanski (1984)

Quinze ans plus tard, cet homme pour qui le terme de « résilience » a pu être inventé en tire les conséquences. Le meurtre de sa femme est « la seule ligne de partage qui ait réellement compté dans ma vie » : sa personnalité optimiste et positive laissa place à un « pessimisme viscéral », une « éternelle insatisfaction de l’existence » et la « certitude que tout bonheur, toute joie se payent un jour ». L’avenir ne cessera de lui donner raison.

Le traumatisme est tel que le cinéaste fait pause, déclarant qu’aucun sujet ne lui semble avoir suffisamment d’importance pour qu’il lui consacre deux ans de sa vie. « Quand la police a mis la main sur Manson et sa bande, je me suis réfugié en Suisse, à ne rien pouvoir faire sauf du ski […] Tout à coup, j’ai pensé à Shakespeare, j’avais toujours eu envie de faire un film shakespearien, j’avais une vieille passion, le souvenir de ce Hamlet de Laurence Olivier (vu et revu dans ma jeunesse). C’était le genre de sujet qui pouvait me passionner, qui méritait de s’y consacrer, de “plonger” un an ou deux. » Polanski par Polanski, Pierre-André Boutang (1986).

« La plupart des critiques américains estimèrent que j’avais utilisé ce film dans un but cathartique. La vérité est que j’avais choisi Macbeth parce que j’espérais que Shakespeare au moins me mettrait au-dessus de tout soupçon. »

Roman POLANSKI (né en 1933)

Il défend ce grand film malade, contaminé par la folie de ses protagonistes : « On ne peut éviter, dans un film, de montrer ce sang. Macbeth ne peut pas disparaître derrière une porte et revenir avec des mains tachées de sang… on est au cinéma, pas à la Comédie-Française ou à Stratford sur Avon [lieu du Royal Shakespeare Theatre]. Pour faire comprendre le choc, la folie dans laquelle sombrent Macbeth puis Lady Macbeth, les images du meurtre de Duncan devaient durer longtemps, être horribles et sanglantes. »

Échec commercial à sa sortie aux États-Unis, Macbeth est mieux accueilli en Angleterre. En France, le film est présenté au Festival de Cannes en 1972, mais hors compétition. Il acquiert ensuite une excellente réputation auprès des cinéphiles, considéré comme une œuvre importante au sein de la riche filmographie d’un auteur passionnant, qui se renouvelle sans fin. Les films de Polanski se suivent et ne se ressemblent pas !

« Ce qui m’a attiré dans le personnage de Tess, c’est ce mélange d’incroyable honnêteté, de soumission et de fatalisme. Elle ne se plaint jamais. Des choses terribles lui arrivent et elle ne se plaint jamais, jusqu’à la fin. »

Roman POLANSKI (né en 1933)

Dans l’Angleterre du XIXème siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield, découvre qu’il est le dernier descendant d’une grande famille d’aristocrates. Motivé par le profit qu’il pourrait tirer de cette noblesse perdue, il envoie sa fille aînée, Tess, se réclamer de cette parenté chez la riche famille des d’Urberville. Le jeune Alec d’Urberville, charmé par la beauté de sa « délicieuse cousine », accepte de l’employer et met tout en œuvre pour la séduire. Tess finit par céder aux avances et, enceinte, retourne chez ses parents où elle donne naissance à un enfant qui meurt peu de temps après… Tess fuit son village et trouve un emploi dans une ferme où nul ne connaît son malheur. Elle y rencontre son véritable amour : un fils de pasteur Angel Clare. Voyant en Tess est une jeune paysanne innocente, il tombe éperdument amoureux d’elle et, malgré l’abîme social qui les sépare, la demande en mariage.

Ce film de 1979 est dédié en début de générique à sa femme Sharon Tate - quelques jours avant son assassinat, elle lui avait envoyé le roman Tess d’Urberville de Thomas Hardy, imaginant que ça pourrait faire un bon film. Césarisé, oscarisé, magiquement incarné dans le rôle-titre par Nastassja Kinski (18 ans), c’est le seul film d’amour réalisé par Polanski. Épuisé par un an de tournage et un an de postproduction, il faillit quand même arrêter le cinéma.

« Tess a exigé beaucoup d’efforts, de temps et d’énergie. Et pourtant, la plupart des acteurs et techniciens se souviennent de ce tournage comme de l’un des plus heureux de leur vie. Une partie de l’atmosphère idyllique a dû se refléter dans le film. »

Roman POLANSKI (né en 1933)

Polanski était à cette époque accusé de viol sur mineur aux États-Unis et menacé d’extradition depuis l’Angleterre. Définitivement établi en France, il dut trouver des décors vraisemblables, avec son obsession de perfectionniste. La production a requis 40 lieux différents de tournage, certains exigeant une saison précise, d’où les neuf mois nécessaires. Son directeur de la photographie meurt au début du tournage. Premier film français à utiliser la technologie Dolby Stéréo, c’est le plus cher du cinéma français lors de sa sortie - 11 millions de dollars. Le producteur Claude Berri dut hypothéquer plusieurs biens pour financer le film… Seul compte le résultat.

« Ma rencontre avec Emmanuelle est la meilleure chose qui me soit arrivée. C’est quelqu’un avec qui je peux continuer de vivre… et le temps que nous avons passé ensemble prouve que je ne me suis pas trompé. »

Roman POLANSKI (né en 1933) Interview dans Paris-Match, 19 avril 2016

Il la rencontre sur le tournage de Frantic (1988), un thriller policier franco-américain. À l’occasion d’un colloque, le docteur Walker, un cardiologue américain (Harrison Ford) et sa femme Sondra (Emmanuelle Seigner) reviennent à Paris, lieu de leur voyage de noces vingt ans auparavant. Dès leur arrivée, tout se bouscule : Sondra se trompe de valise à l’aéroport, puis disparaît. Son mari se confronte à la police française qui ne fait aucun effort pour l’aider, comme l’ambassade américaine. Il va mener lui-même sa propre enquête, rendue difficile par sa méconnaissance du français. Une boîte d’allumettes trouvée dans la valise inconnue va lui faire remonter une filière d’espionnage grâce à une troublante jeune femme…

Le film n’est pas sans intérêt dans la filmographie du réalisateur, mais l’événement, c’est d’avoir trouvé la nouvelle femme de sa vie. Une renaissance, une vie de famille avec deux enfants (Morgane née en 1993 et Elvis en 1998), trois lieux de vie (appartement à Paris, à Cracovie et chalet à Gstaad (Suisse). Et le bonheur de pouvoir continuer à tourner, parfois avec elle. Elle se fait très discrète, mais peut aussi s’exprimer, à l’occasion.

« Toutes les femmes voulaient coucher avec mon mari… Ça peut surprendre, mais c’était une époque et… moi, en tout cas, je l’ai vu, tout ça, je l’ai vécu, donc j’ai vu comment les femmes étaient avec lui. Je comprends que ça puisse choquer, mais c’est quand même la vérité. »

Emmanuelle SEIGNER (née en 1966) au micro d’Aurélie Casse, sur le succès de son illustre mari auprès de la gent féminine, quand elle l’a rencontré à 18 ans

Le mouvement #METOO va naturellement changer la donne, né en 2006 aux États-Unis et déferlant une dizaine d’années plus tard en France. Polanski se retrouvera particulièrement visé.

« Le Pianiste est un film que j’aurais pu tourner les yeux fermés, ayant moi-même vécu ces événements et en les gardant très présents en moi. »

Roman POLANSKI (né en 1933)

« En vérité, pendant le tournage, j’ai eu l’impression que tout ce que j’avais fait jusqu’alors n’était qu’une répétition en vue de ce tournage. » Interviewé sur TF1, il assure : « Le seul film où il y a beaucoup de ce que j’ai vécu, c’est Le Pianiste. »

Le film est pourtant, adapté du roman autobiographique éponyme de Władysław Szpilman (1911-2000), pianiste, auteur et compositeur juif polonais qui étudia le piano à Varsovie. En 1931, il part en Allemagne poursuivre ses études à l’Académie de l’Art de Berlin, mais en 1933, face à la montée du nazisme, il rentre en Pologne, engagé à la radio d’État polonaise à Varsovie. En 1946 il publie ce récit hallucinant des six années de guerre, avec la création du ghetto, l’enfermement des 500 000 juifs, leur extermination, puis son errance fantomatique dans une ville systématiquement détruite, maison par maison.

Polanski tient à démentir l’idée que l’ensemble de son œuvre est la copie conforme ou même le reflet de son vécu particulièrement dramatique. Seule exception, ce film, le plus grand succès public et critique. Reste l’évidence : tout ce qu’il a vécu a profondément marqué l’artiste et par une alchimie créatrice classique, son œuvre en est le reflet.

« Avec son film La Vénus à la fourrure, Roman Polanski atteint le sommet de son art de la mise en scène des duels psychologiques, débuté il y a plus de 50 ans déjà avec Le Couteau dans l’eau. »

Motivation du jury, Cannes 2014

L’histoire est simple et troublante. Thomas (Mathieu Almaric) veut réaliser une pièce de théâtre et cherche une actrice pour le rôle principal. Les candidates se sont succédé en vain et il se plaint de leur médiocrité. Arrive alors, en retard, Vanda (Emmanuelle Seigner), fille dynamique, débridée, écervelée - tout ce que Thomas déteste. Il lui laisse quand même sa chance, elle se métamorphose, connaît le rôle par cœur, a trouvé des accessoires pour ce rôle. Le rejet de Thomas se mue alors en obsession.

Le réalisateur donne son plus beau rôle à sa troisième (et jeune) épouse : elle parle mieux que personne de sa direction d’acteurs et surtout d’actrices - après sa première femme Barbara Lass dans ses premiers courts métrages, citons Catherine Deneuve dans Répulsion, Sharon Tate sa deuxième femme dans Rosemary’s Baby, Faye Dunaway dans Chinatown, Isabelle Adjani dans Le Locataire, Nastassja Kinski dans Tess…

« Il inscrit le corps dans ses images avec une redoutable précision, déterminant avec fermeté la place de la tête, la courbure du cou ou le positionnement des doigts. Pourtant, dans le même temps, il laisse une liberté absolue dans le jeu. »

Emmanuelle SEIGNER (née en 1966 ) à Xavier Leherpeur, « Emmanuelle Seigner: « Je n’en ai plus rien à foutre que l’on m’aime » », L’Express, 13 novembre 2013

Révélée au public par le film Détective, de Jean-Luc Godard, puis par le thriller parisien de Polanski, Frantic, c’est la sœur aînée de Mathilde Seigner, comédienne, la petite-fille du comédien Louis Seigner, la nièce de la comédienne Françoise Seigner, tous deux sociétaires honoraires de la Comédie-Française. C’est dire qu’elle connaît le métier.

« Je ne parlerais pas d’une identification, ou alors dans un sens assez général. L’essentiel de cette affaire, c’est quoi ? Le refus d’une institution, l’armée en l’occurrence, de reconnaître son erreur, et son obstination à s’enfoncer dans le déni en produisant de fausses preuves. Moi, je connais ça, même si ce n’est pas avec l’armée. »

Roman POLANSKI (né en 1933), cité par Éric Mandel, « EXCLUSIF. Le JDD a assisté au dernier jour de tournage du film de Roman Polanski sur l’affaire Dreyfus », Le Journal du dimanche, 6 mai 2019

« J’accuse. » Titre de l’article d’Émile Zola en page un de L’Aurore, 13 janvier 1898. Il lance l’Affaire Dreyfus, la plus grave crise qui divise la France sous la Troisième République. C’est aussi le titre du dernier film de Polanski. L’histoire d’un homme injustement accusé est toujours fascinante, mais c’est aussi un problème très actuel étant donné la résurgence de l’antisémitisme. Roman Polanski y dresse également une analogie avec ses démêlés face à la justice américaine. L’année suivante, à la Cérémonie des Césars où son dernier film est nominé 12 fois (!), il est de nouveau la cible des ligues féministes plus nombreuses et plus fortes depuis le mouvement #METOO.

« Si violer est un art, donnez à Polanski tous les Césars ! »

« Les signataires : Osez le Féminisme ! Planning Familial, Collectif Féministe Contre le Viol, HF, Association Internationale des Victimes de l’Inceste, Marche Mondiale des Femmes, Chiennes de garde, Collectif national pour les droits des femmes, Abandon de Famille – Tolérance Zéro !, Réseau féministe Ruptures. » 2020

Le texte intégral : « 12 nominations aux Césars pour le film J’accuse de Roman Polanski. 12, comme le nombre de femmes qui l’accusent de viols pédocriminels. Les associations et personnalités féministes seront là le 28 février 2020 à la cérémonie des Césars pour appeler à dire NON à la célébration d’un violeur qui silencie les victimes.

Par ces 12 nominations, le monde du cinéma a apporté un soutien franc et inconditionnel à un violeur en cavale, qui a reconnu avoir drogué et violé une enfant de 13 ans et a fui la justice américaine. Deux ans après #METOO, tandis qu’aux Etats-Unis Harvey Weinstein risque la prison à perpétuité, en France, nous acclamons et célébrons un violeur pédocriminel en fuite.

Nous ne pouvons pas « séparer l’homme de l’artiste » quand Polanski lui-même, dans le dossier de presse du film, parle « d’accusations mensongères, procédures juridiques pourries ». Personne n’est dupe. Polanski utilise sa notoriété, instrumentalise l’affaire Dreyfus pour se réhabiliter et se poser en victime alors qu’il est bourreau. »

« J’ai toujours aimé les jeunes filles. Quand j’avais huit ans, c’était plus grave : elles étaient encore plus jeunes. »

Roman POLANSKI (né en 1933), dans son autobiographie : Roman par Polanski (1984)

Nul besoin de commenter ces deux dernières citations, une accusation, une provocation. Polanski aura beaucoup donné, beaucoup reçu, beaucoup souffert. Il restera malgré tout pour son œuvre. Comme Hugo autoproclamé « cette horrible canaille » , comme Picasso authentique « prédateur sexuel », comme le marquis de Sade (entré au dictionnaire et à la Pléiade), comme l’abbé Pierre dans un autre genre… et d’innombrables cas. Au-delà de l’actualité et des aléas juridiques, c’est une question historique.

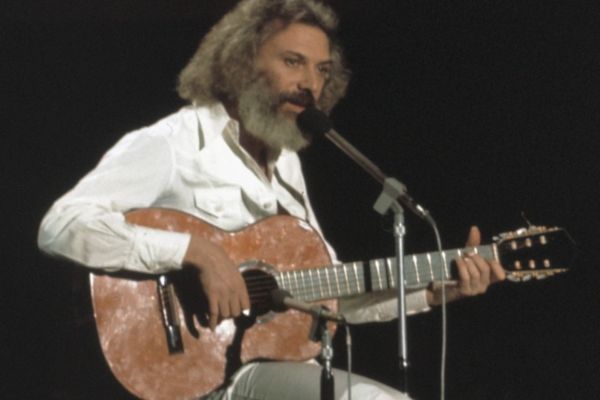

Georges Moustaki (1934-2013) né en Égypte et à jamais Méditerranéen, infatigable paresseux, créant sur mesure pour Piaf, Barbara, Reggiani… avant de chanter Le Métèque et de faire carrière.

« Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. »6

Georges MOUSTAKI (1934-2013. La Philosophie Batucada, chanson de 1975

« La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la…

C’est une jolie bande de joyeux fêtards

Qui se couchent à l’aurore et se lèvent très tard

Ne pensant qu’à aimer ou jouer de la guitare

Ils n’ont dans la vie que cette philosophie

Nous avons toute la vie pour nous amuser

Nous avons toute la mort pour nous reposer… »

Écoutez La Philosophie Batucada sur Youtube.

Georges Moustaki, de son vrai nom Yussef Mustacchi, naît à Alexandrie en Égypte. Il vit son enfance dans un environnement multiculturel. Ses parents d’origine grecque parlent toujours italien. Dans la rue, ses camarades s’expriment en arabe. Inscrit dans une institution française, il se passionne pour la littérature et la chanson française (Trenet, Piaf, Tino Rossi…). Cet environnement cosmopolite lui donne envie de voyager, mais Alexandrie restera une référence à vie.

« L’Alexandrie de mon enfance c’était le monde en réduction : toutes les races, toutes les religions, tous les bruits, toutes les saveurs. J’ai visité une soixantaine de pays depuis et je me suis rarement senti étranger quelque part. Je trouve toujours une référence à Alexandrie, dans les langues que j’y ai entendues, les odeurs que j’y ai respirées, les couleurs. »

Georges MOUSTAKI (1934-2013), « Heureux qui comme Ulysse a fait de beaux voyages avec Georges Moustaki. »

En attendant, il a 18 ans quand il débarque à Paris, enchaînant les petits boulots pour gagner sa vie : journaliste pigiste, vendeur de livres en porte à porte, barman dans un piano bar. À ses moments perdus, il compose sur sa guitare, écrit des chansons, fréquente le cabaret des Trois baudets et assiste au tour de chant de Georges Brassens, en première partie d’Henri Salvador. C’est la révélation… Il va lui faire écouter ses compositions. Brassens encourage le jeune artiste à persévérer. En hommage au « grand Georges », il se rebaptise Georges Moustaki. Il restera toujours son ami.

Premier interprète à accepter ses chansons, Henri Salvador, lui-même auteur, compositeur, interprète et chanteur de charme original, humoriste et guitariste : « C’est celle-là que j’aime / Celle qui n’est jamais la même / Qui est toujours elle-même / C’est celle-là que j’aime / Celle qui n’est qu’une simple femme / Qui vaut toutes les femmes… » Chanson co-écrite avec Moustaki et qui fera bientôt partie de son répertoire.

Moustaki aimera les femmes et certaines vont marquer sa carrière, sans être jamais « simples »… En 1958, le guitariste Henri Crolla le présente à Édith Piaf, 41 ans. Il en a 24. Elle bouleverse sa vie et le « lance » dans le métier. Il lui écrit l’un de ses plus grands succès, Milord.

« Allez venez Milord / Vous asseoir à ma table

Il fait si froid dehors / Ici, c’est confortable

Laissez-vous faire, Milord / Et prenez bien vos aises

Vos peines sur mon cœur / Et vos pieds sur une chaise… »7Georges MOUSTAKI (1934-2013), Milord (1958), musique de Marguerite Monnot (1903-1961)

Il tombe amoureux fou de « la môme » - après Yves Montand, Jean-Louis Jaubert le fondateur des « Compagnons de la chanson », Eddie Constantine (acteur vedette), Jacques Pills, pour ne parler que des chanteurs.

Piaf le présente à la télévision française : gauche et timide, la voix hésitante, il se produit pour la première fois devant une caméra… « Édith m’a tout appris, à m’habiller, à manger. Avec elle, chaque instant était intense. » Les excès de la chanteuse décident Georges à la quitter au bout d’un an, à moins que ce ne soit-elle, tombée amoureuse d’un jeune peintre italien, Douglas Davis aux petits soins pour la grande malade, hospitalisée plusieurs mois.

Moustaki poursuit son apprentissage de la vie et du métier. Il va écrire pour trois autres vedettes féminines, Colette Renard, Dalida et surtout Barbara, sa plus belle histoire d’amitié.

« Je suis la longue dame brune que tu attends

Je suis la longue dame brune et je t’entends

Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi

Ta guitare, orgue de fortune, guide mes pas… »Georges MOUSTAKI (1934-2013) et BARBARA ((1930-1997), La Dame brune (1967)

Écoutez La Dame brune sur Youtube.

Cette chanson les lie à jamais et ils l’interprèteront en duo, sur la scène de l’Olympia. En attendant, de 1960 à 1965, Moustaki s’essaie au métier d’interprète et sort quelques 45 tours chez Pathé Marconi. Ces enregistrements ne marquent pas les mémoires.

En 1966, Barbara le présente à Serge Reggiani : c’est une nouvelle étape dans la carrière de Moustaki et de Reggiani. L’acteur qui désire devenir chanteur lui commande plusieurs titres qui seront tous des succès : Sarah, Ma liberté, Ma solitude… contribuent à faire connaître les talents d’auteur-compositeur de Moustaki.

Par chance, Reggiani refuse un titre, persuadé que le texte est pour Moustaki… Il se décidera à l’enregistrer pour chanter ses racines. Il y a aussi l’air du temps à Paris, en Mai 68 : « Des choses merveilleuses se déroulaient dans la rue, les facultés, les usines, je devais chanter ! » La poésie libertaire de Moustaki allait s’accorder aux humeurs de l’époque, avec son allure et son naturel de métèque…

« Avec ma gueule de métèque

De juif errant, de pâtre grec

Et mes cheveux aux quatre vents

Avec mes yeux tout délavés

Qui me donnent l’air de rêver,

Moi qui ne rêve plus souvent… »Georges MOUSTAKI (1934-2013), Le Métèque (1969)

Écoutez Le Métèque sur Youtube.

Le Métèque se vend à un million d’exemplaires en France. Il enregistre un album du même nom avec des chansons qu’il interprète à Bobino en 1970. Le 33 tours reçoit le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Le 1er janvier 1970, l’apprenti chanteur sort définitivement de l’ombre, propulsé sur la mythique scène de Bobino à Paris.

En 1972, Moustaki donne un nouvel album, Danse, et rempile pour un tour de chant à Bobino. Le voilà devenu un ACI (auteur-compositeur-interprète) à la fois original, libre des contraintes du show-biz et populaire. C’est au Festival International de la Chanson Populaire de Rio de Janeiro que débute son histoire d’amour avec le Brésil.

« Un pas, une pierre, un chemin qui chemine

Un reste de racine, c’est un peu solitaire

C’est un éclat de verre, c’est la vie, le soleil

C’est la mort, le sommeil, c’est un piège entrouvert… »Georges MOUSTAKI (1934-2013), Les Eaux de mars

Écoutez Les Eaux de mars sur Youtube.

Il rencontre les grands noms de la musique brésilienne : Gilberto Gil, Chico Buarque, Jorge Ben. Dans son album Déclaration, les influences brésiliennes apparaissent. Les Eaux de mars est une sublime reprise d’Aguas de março d’Antonio Carlos Jobim. À (re)découvrir.

Moustaki enchaine désormais les tournées en citoyen du monde, apprécié de tous les publics pour la simplicité, l’intimité de ses concerts et de ses titres. Il parcourt le Japon, l’Afrique, le Canada. Il se retrouve à l’affiche de la prestigieuse salle du Carnegie Hall à New York, le 28 octobre 1973. Malgré ses voyages, il participe en 1974 à un opus en hommage à Georges Brassens, Georges et ses amis.

Pour un paresseux ou proclamé tel, rarement artiste fut aussi prolifique, sortant parfois deux albums par an ! Entre 1972 et 1981, neufs albums originaux. Ces compositions s’imprègnent de ses voyages et des différentes cultures. Dans les années 1990, il continue à enchaîner tournées et enregistrements studio : « Par boutade, je prétends que, plutôt que d’organiser ma vie en fonction d’un métier, j’ai choisi le métier qui correspondait à ma façon de vivre. Quel autre me permettrait de me lever à l’heure que je choisis, d’avoir une totale disponibilité par rapport à mes pulsions, qu’elles soient anodines ou importantes, de voyager… » Tout cela en affichant toujours la même nonchalance frénétique et nostalgique, en vrai méditerranéen.

« Dans ce bassin où jouent / Des enfants aux yeux noirs,

Il y a trois continents / Et des siècles d’histoire,

Des prophètes des dieux, / Le Messie en personne.

Il y a un bel été / Qui ne craint pas l’automne,

En Méditerranée. Il y a l’odeur du sang qui flotte sur ses rives

Et des pays meurtris / Comme autant de plaies vives… »Georges MOUSTAKI (1934-2013), En Méditerranée (1971) album Méditerranéen

Écoutez En Méditerranée sur Youtube.

Prix National de la Chanson pour ce titre, il sort une intégrale en 10 cd, fin 2002. En 2004, la SACEM le récompense pour son apport à la chanson française. Son dernier album sort en septembre 2005 : Le Vagabond. Enregistré au Brésil, il évoque un thème cher au chanteur, les sentiments, avec sa relation particulière aux femmes : « Les femmes sont les êtres qui nous complètent, qui complètent nos pulsions de désir, d’amour et de tendresse. »

À 20 ans, Georges Moustaki avait épousé Annick Cozannec, de cinq ans son aînée. Le couple a une fille, Pia, née en 1954. Dans la chanson Il est trop tard, il mentionne son existence. Le chanteur a multiplié les conquêtes, dont une liaison avec Jeanne Moreau. Dans les années 70, c’est la sœur de Maxime Le Forestier, Catherine. La journaliste Sophie Delassein raconte sa liaison dans son livre La Vie avec Moustaki (2014).

Souffrant des poumons et n’hésitant pas à parler de cette « maladie irréversible », il a cessé de chanter depuis 2009. Hospitalisé, il meurt à 79 ans des suites d’un emphysème. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. En juin 2013, une rue de Paris est renommée en son honneur. Anne Hidalgo la maire de Paris inaugure la nouvelle place Georges-Moustaki en 2017. D’autres rues en France lui rendent hommage, ainsi qu’une école et un village de vacances. Depuis 2010, le Prix Georges-Moustaki récompense l’album indépendant et/ou autoproduit de l’année.

Joe Dassin (1938-1980), la course au succès d’un artiste discret ayant tout pour réussir, d’où 15 ans de carrière et quelques tubes de « l’icône », pour finir à 41 ans sur une impression d’échec humain.

« Non, Joe ne voulait pas en finir avec la vie ! »9

Claude LEMESLE (né en 1945), ami très proche et parolier de Joe Dassin. Claude Barzotti, Hommage à Joe Dassin, 20 août 2019

Idole de la chanson française dans les années 70, il meurt en vacances à Tahiti. À cette nouvelle, les plus folles rumeurs circulent. Suicide ? Overdose ? Son ami coupe court à la première option… La seconde est possible. La cocaïne était banalisée, dans le milieu artistique. Et à 41 ans, Joe Dassin avait abusé de ses forces, sa résistance nerveuse, son cœur malade - lui qui avait tant d’atouts dans son jeu !

Né à New York en 1938, c’est le fils du réalisateur américain Jules Dassin (1911-2008), suspecté de communisme et contraint de s’expatrier en 1950. Supportant mal d’être séparé de sa famille, l’enfant suit son père au fil de ses tournages et déménagements, faisant onze écoles et collèges. Bachelier en 1956 (mention bien), de retour aux USA pour rétablir la réputation paternelle, il tente la Fac de médecine, abandonne après trois ans et va jusqu’au doctorat d’ethnologie. Il finance ses études avec des petits boulots (plongeur dans un restaurant, chauffeur-livreur) et chante du Brassens dans les cafés près du campus ou dans les mariages, trop timide pour se risquer devant un vrai public !