« Nul doute que notre patrie ne doive beaucoup à l’influence étrangère. Toutes les races du monde ont contribué pour doter cette Pandore. […] Races sur races, peuples sur peuples. »

Jules MICHELET (1798-1874 ), Histoire de France, tome I (1835)

Le phénomène de l’immigration n’est pas traité en tant que tel. Il mérite pourtant d’être repensé à l’aune de ces noms plus ou moins célèbres.

- Diversité d’apports en toute époque, avec une majorité de reines (mères et régentes) sous l’Ancien Régime, d’auteurs et d’artistes (créateurs ou interprètes) à l’époque contemporaine.

- Parité numérique entre les femmes et les hommes, fait historique exceptionnel.

- Origine latine (italienne, espagnole, roumaine), slave (polonais) et de proximité (belge, suisse), plus rarement anglo-saxonne et orientale.

- Des noms peuvent surprendre : Mazarin, Lully, Rousseau, la comtesse de Ségur, Le Corbusier, Yves Montand, Pierre Cardin… et tant d’autres à (re)découvrir.

Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.

IX. Actualité plus que jamais multiculturelle.

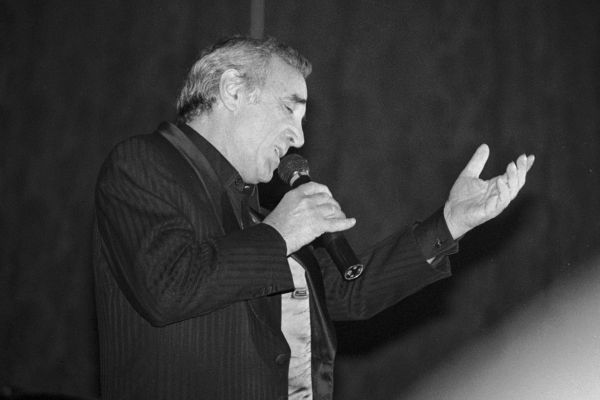

Charles Aznavour (1924-2018), franco-arménien, auteur-compositeur-interprète et acteur, une double carrière pour un bourreau de travail, peinant à s’imposer avant une célébrité mondiale de crooner français et roi de la pop.

« Il ne faut pas oublier tout ce que les immigrés ont apporté à la France, les Picasso, Béart, Cioran… C’est une chance extraordinaire pour la France. Il y a peut-être parmi eux de futurs Aznavour, qui sait ? » 32

Charles AZNAVOUR (1924-2018), Le Parisien, 15 septembre 2015

La famille Aznavourian issue d’Arménie est en France, dans l’attente d’un visa pour les États-Unis. Mais en 1924, à la naissance de Shahnourh, son père Micha décide de s’établir dans l’hexagone. Ancien baryton, il ouvre un restaurant arménien à Paris, rue de la Huchette : il chante pour les exilés et les artistes qui se retrouvent volontiers dans cette ambiance mêlant musique et théâtre.

Immergé dans ce milieu, Charles Aznavour est inscrit à l’École du Spectacle : dès neuf ans, il multiplie les auditions en quête de figuration ou de petits rôles. Quand son père part pour l’armée en 1939, il quitte l’École pour travailler. Il galère… Deux ans plus tard, il rencontre Pierre Roche (1919-2008), comme lui chanteur, pianiste et compositeur : le duo se produit dans les cabarets parisiens et en divers galas. Les deux hommes se lient d’amitié avec Charles Trenet et Edith Piaf : deux rencontres capitales !

« [Trenet] a fait ce que les autres n’ont pas fait, chanter des chansons gaies, mais avec du fond. Il a montré qu’on pouvait aller au-delà de la chansonnette facile. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), « Au fond, je suis un homme de la rue [archive] » , sur mirosmagazine.ch, 8 décembre 2014

Trenet le « fou chantant » qui a révolutionné la chanson française devient le modèle du jeune Aznavour : il crée un rythme nouveau pour des textes follement originaux, il invente la formule du récital…

Quant à La « Môme » , rencontrée lors d’une émission radio, elle entraîne le duo « Roche et Aznavour » dans son sillage et à la fin des années 40, ils la rejoignent aux États-Unis (en tournée avec ses Compagnons de la chanson), avant de se produire à Montréal et au Québec pendant un an et demi. Roche choisit de vivre au Canada avec Aglaé, une jeune chanteuse dont il est tombé amoureux. Aznavour envisage de rester à Montréal, mais Piaf l’en dissuade, il doit faire carrière en solo. Elle l’intègre à sa tournée d’été, comme chanteur en première partie. Il va vivre dans l’ombre de Piaf pendant huit ans, homme à tout faire – régisseur et secrétaire, chauffeur et confident.

Voyant le jeune chanteur complexé en scène par son grand nez, elle le convainc de subir une rhinoplastie à New York, à la fin de l’année 1950. Reste tout ce que les journalistes lui reprochent, sa voix nasillarde, son manque de puissance vocale. Son physique irrite, sa gestuelle dérange, la presse le qualifiant de « petit homme, petit chanteur » . Sa curieuse voix brisée à cause d’une corde vocale paralysée est baptisée par dérision « la laryngite » . Et le grand Brel au physique d’ailleurs ingrat se moque : « Aznavour est le seul homme que je connaisse qui peut entrer debout dans une Rolls. » Aznavour devenu vedette en rajoute…

« Quels sont mes handicaps ? Ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d’instruction, ma franchise, mon manque de personnalité. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), Aznavour par Aznavour (1970)

Dans cette autobiographie, on retrouve sa franchise et sa lucidité. Avec la conclusion qui dit sa détermination absolue et son entêtement : « Les professeurs m’ont déconseillé de chanter. Je chanterai pourtant. » Reste à faire de ses défauts un atout, en tout cas une originalité – la fameuse « signature vocale » . En début de carrière, il écope quand même des pires surnoms : « l’enroué vers l’or » ou « l’aphonie des grandeurs » pour le voile caractéristique de sa voix, le « crucifié du traversin » quand il chante – avec succès – l’amour, les draps froissés et les corps en sueur dans la France pudibonde de l’après-guerre. Aznavour assume et positive…

« Je pense que j’ai la voix de ma génération, moins belle, bien sûr, mais destinée à dire autre chose, destinée à chanter les nuits d’amour à bout de souffle. Une voix qui colle avec le genre de chansons que j’écris. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018)

L’octogénaire adulé constatera l’évidence en fin de carrière : « Si j’avais été blond aux yeux bleus, grand et élégant avec une voix pure, je n’aurais pas fait la même carrière. » Le Figaro, 11 mai 2015.

En attendant son heure et déjà bien introduit dans le milieu du show-biz, il gagne bien sa vie en écrivant pour les vedettes de l’époque : Mistinguett, Maurice Chevalier, Patachou… et naturellement Piaf. Pour elle, il adapte le titre américain Jezebel. Autre succès interprété par Juliette Gréco qui obtient le prix de la SACEM en 1952 avec Je hais les dimanches.

Fort de la trentaine de chansons qu’il compte à son répertoire, Charles Aznavour vit son premier succès personnel lors d’une tournée au Maroc en 1953, puis à Paris sur la scène de l’Alhambra et de l’Olympia en 1954. Le public est conquis par des titres marquants comme Sur ma vie ou Après l’amour – jugé sulfureux et interdit sur les ondes. Mais les critiques sont loin d’être dithyrambiques. L’artiste s’obstine, persiste et signe…

« Il faut boire jusqu’à l’ivresse sa jeunesse

Car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés

Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. »Charles AZNAVOUR (1924-2018), Sa Jeunesse (1956)

Écoutez Sa jeunesse sur Youtube.

C’est sa chanson préférée, écrite quand il avait 18-20 ans – trop jeune pour faire passer ce message personnel : à travers le regard d’un homme déjà mûr et quelque peu désabusé qui se remémore avec nostalgie la période de sa jeunesse, il invite indirectement les jeunes à profiter intensément de cette brève période de leur vie, riche d’insouciance, des premiers émois amoureux, des perspectives d’un avenir radieux… Tout cela passe plus vite qu’ils ne l’imaginent, et après, ils auront le regret de ce qu’ils n’ont pas vécu. Version moderne du Carpe diem, cher à Horace, Épicure et à Ronsard.

Avec Sa Jeunesse, Aznavour tient enfin son premier succès, à 32 ans – relativement tard pour un chanteur « de variétés » , censé toucher en priorité le public jeune… En parallèle, l’homme pressé commence une carrière d’acteur.

Tirez sur le pianiste (1960)

François TRUFFAUT (1932-1984) figure majeure de la Nouvelle Vague

Charles Aznavour tient le rôle principal du deuxième film signé Truffaut – les relations personnelles ont favorisé cette rencontre professionnelle, comme souvent dans ces métiers artistiques. Le jeune cinéaste adapte à l’écran le roman policier de David Goodis, Down There (1956), pour rendre hommage au film noir américain – comme Godard l’a si bien réussi dans À bout de souffle. Et le rôle du héros semble fait pour Aznavour…

Charlie Kohler, ex pianiste de concert devenu modeste pianiste de bar, commence à avoir des ennuis quand deux gangsters s’en prennent à son frère qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna la serveuse est amoureuse de Charlie qui cache un sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire. Timide autant qu’amusé, il exprime une sensibilité à fleur de peau et une lucidité mêlée de pitié. Mais ni son génie musical ni l’amour ne parviendront à lui éviter un destin médiocre… Le film déroute le public, donnant du succès une image totalement négative. Le talent du héros ne lui apporte aucune joie. Pire encore, la célébrité cause par deux fois la mort d’une femme à laquelle il tient profondément.

Aznavour tournera entre 60 et 80 films et téléfilms : son plus grand succès en 1982, tête d’affiche avec Michel Serrault dans Les Fantômes du chapelier de Claude Chabrol, adaptation du roman de Simenon. Mais son apport original se situe dans la chanson, sa vraie vocation : ce perfectionniste extrême peut tout contrôler de son passage en scène. Et cette même année 1960, le chanteur rencontre enfin LE succès qui lance sa carrière : dans un contexte « dramatique » et avec un suspense qu’il ne cessera de rappeler dans son autobiographie et ses interviews.

« Je m’voyais déjà en haut de l’affiche

En dix fois plus gros que n’importe qui mon nom s’étalait

Je m’voyais déjà adulé et riche

Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient… »Charles AZNAVOUR (1924-2018), Je m’voyais déjà (1960)

Écoutez Je m’voyais déjà sur Youtube.

12 décembre 1960, soir de première à l’Alhambra. L’artiste joue sa dernière carte avec ce titre – écrit quelques mois auparavant dans un bar de Bruxelles, après avoir contemplé le triste spectacle d’un chanteur raté, « en complet bleu » comme le héros de la chanson, s’époumonnant dans l’indifférence générale : « On sentait qu’il donnait tout ce qu’il pouvait, mais qu’il n’avait rien à donner… » Yves Montand refuse le texte, sous prétexte que les chansons sur les artistes, « ça ne marche jamais » .

Aznavour l’interprète « dos au public » , dans une mise en scène audacieuse et après sept chansons devant une salle plutôt froide. Je m’voyais déjà est son ultime atout. À la fin de sa prestation, les projecteurs sont braqués sur le public : aucun applaudissement ! En coulisses, il est prêt à abandonner le métier. Il entend des sièges qui claquent. D’abord quelques-uns, puis de plus en plus. « Je me suis dit ‹et en plus, ils s’en vont›, se remémore la vedette. Quand je suis revenu sur scène, ils étaient debout. Ça fait un drôle d’effet. À cet instant, j’ai compris que toute ma vie basculait. » Ce moment suspendu dure une éternité dans les nombreux récits qu’en a faits Aznavour, désireux de mettre en scène sa propre légende. Les témoins de cette « première » mémorable confirment : « Quand il a fait mettre les phares sur la foule, tout l’Alhambra s’est levé pour lui faire une ovation, décrit sur France-info le chanteur Jean-Jacques Debout, présent ce fameux soir. Il a été consacré grande vedette ce soir-là. »

Retournant saluer une dernière fois, il voit la salle de l’Alhambra crouler sous un tonnerre d’applaudissements. C’est un triomphe. Il a 36 ans. Et les succès s’enchaînent désormais, comme pour rattraper le temps perdu.

« You are the one for me, for me, for me, formidable

You are my love very, very, very, véritable

Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire

Te l’écrire dans la langue de Shakespeare… »Charles AZNAVOUR (1924-2018), For me formidable (1964)

Écoutez For me formidable sur Youtube.

Cette chanson d’amour heureux mêle la langue française à des expressions anglaises. Le titre fait partie des plus grands tubes du chanteur dont la carrière est devenue internationale, avec l’attachement viscéral à « sa » langue française qu’il défendra toujours obsessionnellement.

« La bohème, la bohème / On était jeunes / On était fous

La bohème, la bohème / Ça ne veut plus rien dire du tout. »Charles AZNAVOUR (1924-2018), La Bohème (1965)

Écoutez La Bohème sur Youtube.

En collaboration avec Jacques Plante, Charles Aznavour écrit cette chanson sur le thème très parisien de la vie d’artiste à Montmartre. Un peintre nostalgique se souvient de sa jeunesse passée dans le célèbre quartier. Chanson écrite pour Georges Guétary qui la reprendra plus tard dans l’opérette Monsieur Carnaval, mais créée par son auteur qui la gardera toujours à son répertoire.

« Emmenez-moi au bout de la terre

Emmenez-moi au pays des merveilles

Il me semble que la misère

Serait moins pénible au soleil… »Charles AZNAVOUR (1924-2018), Emmenez-moi (1967)

Écoutez Emmenez-moi sur Youtube.

Il conte le désir de voyager, de partir « au bout de la Terre » : une certaine nostalgie jointe à une incontestable envie d’exotisme. Un sondage Ifop Fiducial pour Cnews en fera la chanson préférée des Français parmi tous les titres de Charles Aznavour. Ce tube des années 60 touche à la fois la nouvelle génération et l’ancienne. Sa carrière ne va plus s’arrêter. En grand professionnel, il sait prendre des risques calculés.

« Je suis un homme, oh

Comme ils disent. »Charles AZNAVOUR (1924-2018), auteur, compositeur, interprète, Comme ils disent (1972)

Écoutez Comme ils disent sur Youtube.

En chantant à la première personne le quotidien et la condition d’un travesti dans un cabaret parisien, Aznavour rompt avec un silence pesant depuis le régime de Vichy (1940-44). L’homosexualité s’exprime par la voix d’un artiste sensible à ce problème qui ne le concerne vraiment pas… se révélant aussi un grand acteur sur scène : « Je me couche mais ne dors pas / Je pense à mes amours sans joie / Si dérisoires / À ce garçon beau comme un dieu / Qui sans rien faire a mis le feu / À ma mémoire / Ma bouche n’osera jamais / Lui avouer mon doux secret » chante Aznavour, simplement bouleversant pour évoquer le tabou de l’homosexualité.

Rappelons qu’en 1972, l’homosexualité est toujours sanctionnée en France – il faut attendre 1982 pour sa dépénalisation… et l’homophobie reste d’actualité – sans parler d’une dizaine de pays arabes où cela reste un crime passible de la peine de mort.

« J’ai travaillé des années / Sans répit, jour et nuit

Pour réussir (ah oui) / Pour gravir (oh oui)

Le sommet / En oubliant / Souvent dans

Ma course contre le temps / Mes amis, mes amours, mes emmerdes… »Charles AZNAVOUR (1924-2018), Mes Emmerdes (1976)

Écoutez Mes Emmerdes sur Youtube.

L’un de ses grands succès, parmi ses chansons autobiographiques : Mes Emmerdes. Ils vont venir avec l’argent plus ou moins bien géré. C’est le problème de beaucoup d’artistes, souvent victimes d’escrocs… ou plus banalement du fisc avec lequel les rapports sont difficiles. Et pourtant…

« La France devrait me remercier pour tous les milliards que j’ai fait rentrer dans ses coffres ! Savez-vous que je suis le seul chanteur au monde à se produire dans soixante-dix-huit pays ? […] Toute ma vie, j’ai travaillé dur ! En France, on taxe les artistes et les créateurs comme si on voulait les faire crever. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), 15 septembre 2015, Le Figaro

En 1977, il prend à partie le président du tribunal, lors de son procès. L’artiste vedette est relaxé, mais rattrapé par la justice quelques mois plus tard pour une autre affaire… La presse se régale. Ce chanteur devenu véritablement populaire n’a pas toujours bonne presse, comme l’on dit.

Une authentique tragédie historique va marquer sa vie et déterminer de nouveaux engagements.

« Tes printemps fleuriront encore

Tes beaux jours renaîtront encore

Après l’hiver, après l’enfer

Poussera l’arbre de vie

Pour toi Arménie. »Charles AZNAVOUR (1924-2018), Pour toi Arménie, musique de Georges Garvarentz, lui aussi arménien (enregistrement en décembre 1988, sortie en janvier 1989)

7 décembre 1988, la région de Spitak (en Arménie soviétique) est frappée par un séisme de 6,9 sur l’échelle de Richter : 25 000 à 30 000 morts, sous les décombres de bâtiments non conçus pour résister à un tel séisme. Avec officiellement 15 524 blessés et 530 000 sans-abri. Le pouvoir soviétique de l’époque étant complètement dépassé par les événements, des secouristes du monde entier affluent en Arménie.

Aznavour veut rendre hommage au pays de ses origines. Dans les jours qui suivent, il parvient à réunir le plus grand panel de vedettes françaises pour enregistrer cet hymne : de Adamo à Voulzy, en passant par Bécaud, Birkin (Jane), Clerc, Distel, Hallyday, Kass (Patricia), Lama, Mathieu (Mireille), Mitchell, Mouskouri (Nana), Moustaki, Nicoletta, Reggiani, Paradis (Vanessa), Renaud (Line), Salvador, Sardou, Souchon… Un générique exceptionnel, avec tous les étrangers célèbres de la chanson française.

Il prendra aussi le temps de s’engager politiquement, humainement, inlassablement. Il se bat pour les enfants de la guerre, il dénoncera le génocide arménien (1915), obtenant la nationalité arménienne en 2008.

Mais « les emmerdes » personnels continuent, pour ce grand gagnant à la loterie artistique. Un long feuilleton fiscal dont la presse se fait l’écho, avec des déclarations plus ou moins fracassantes de l’« intéressé » .

« J’habite en Suisse et je trouve déplorable que l’on dise “Ah oui, il est parti en Suisse”. Alors, ceux qui partent en Angleterre, en Espagne ou dans les îles ne sont pas partis ! C’est juste la Suisse ! Si j’étais parti en Irlande, je ne paierais pas d’impôts ! En Suisse j’en paie. Et ça on ne le dit pas ! »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), en 2007, blogs.mediapart.fr, 6 octobre 2018

Il sort avec sa feuille d’impôts en poche qu’il peut montrer pour prouver sa bonne foi. Suivent divers autres ennuis financiers – la gestion d’une grosse fortune en attire toujours… Mais Aznavour ayant sa passion pour métier et le public avec lui reste profondément optimiste, éternellement battant.

« Le matin quand je me réveille et que je sais que je suis en vie, je repars du bon pied. Tous les soirs je pense à la mort et tous les matins je pense à la vie. Je suis un bon vivant. Moi j’aime vivre, je n’ai pas peur de la mort, j’ai peur de ne pas vivre. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), Au micro de RTL, 2007

Deux ans après, il revient sur sa carrière, entre success-story et paradoxes dans À voix basse (2009), autoportrait en forme de récit intime. Plus modeste que nature et toujours lucide : « Le succès n’est que l’expression d’une vaste hallucination collective. » Il avoue aussi publiquement le regret de sa vie…

« J’aurais aimé l’impossible : l’Académie française. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), RTS (Radio Télévision Suisse), 29 septembre 2014

Désigné comme « ambassadeur de la chanson française » dans le monde, ayant chanté dans quelque 80 pays (dont certains disparus), ce fils d’émigré arménien assure : « Défendre la langue française est un devoir pour moi. » Il explique l’apport et l’originalité de la chanson française : « Nous n’avons pas créé de rythme… Notre grande force est de se servir de tous les rythmes existants pour y placer nos mélodies. Quant aux auteurs, si on compare les textes écrits sur les mêmes thèmes, aucun anglo-saxon n’a réussi à nous égaler. Disséquez Yesterday, très grande chanson portée par une musique extraordinaire, elle ne sera jamais Avec le temps de Léo Ferré. C’est indiscutable. »

Autre intime conviction de l’artiste : « Ma seule fierté finalement est dans mon écriture, pas dans mon métier de chanteur. Tout le monde peut chanter, tout le monde ne peut pas écrire. » Mais chanter est quand même vital…

« Je suis boulimique. Si j’arrête la scène, je meurs. Vous croyez que ça m’amuse de mourir ? J’y pense depuis l’âge de 15 ans. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), Le Parisien, 5 mai 2015

Il a 91 ans, plus que jamais en scène et en tournées mondiales, fier de cette réussite : « Je suis un homme totalement libre et je le serai jusqu’à la fin de ma vie. J’écris ce que je veux, comme je veux, j’emploie les phrases que je veux. » Le Figaro. interview du 12 décembre 2017. C’est le privilège de l’ACI (auteur, compositeur, interprète) à la carrière assurée. Avec cet aveu : « J’ai gagné ma liberté par mon travail et ce travail m’a littéralement emprisonné. » Les témoignages abondent, sur ce bourreau de travail. Il avoue : « Dans mon métier, je suis le roi des emmerdeurs. » Le Parisien, 5 mai 2015. C’est surtout un perfectionniste obsessionnel.

« Le challenge, pour moi, c’est de réussir à écrire une chanson que personne d’autre ne pourrait écrire. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), Le Figaro. interview du 12 décembre 2017

C’est l’une de ses dernières interviews – la vedette ne résistait pas à l’attrait du micro tendu par un journaliste, lui qui avait peiné plus de vingt ans pour s’imposer. Et impossible de quitter la scène, comme sa première idole, Charles Trenet, « le Fou chantant » …

« Vous êtes ma famille. C’est pour ça que je reviens encore. »

Charles AZNAVOUR (1924-2018), s’adressant au public du Palais des Congrès à Paris

En 2001, dans la salle polyvalente de Laval et dans le cadre d’une série de concerts, il parlait de sa dernière tournée. Mais sur RTL, en 2014, il prévoyait de faire ses adieux le jour de ses 100 ans, le 22 mai 2024.

De retour d’une tournée au Japon, il commence une « nouvelle tournée d’adieu » en octobre 2017 – il joue la carte de la confidence, débutant dans l’immense salle avec une dizaine de musiciens sur scène… et ça marche. Le charme du tête-à-tête opère toujours avec notre inusable crooner. De l’incontournable La Bohème et des « classiques » de son répertoire aux chansons de son dernier album, Colore ma vie, la salle écoute, recueillie. Il oublie une parole ? « Faites comme si de rien n’était » , chuchote-t-il… Il donnera ses derniers concerts au Japon les 17 et 19 septembre 2018. Il devait entamer une nouvelle tournée et chanter à Kiev, Bruxelles, Paris et Tel Aviv, pour son 95e anniversaire. Il meurt le 1er octobre 2018. Le 5 octobre, un hommage national lui est rendu dans la cour des Invalides à Paris, pendant que la Garde républicaine entonne Emmenez-moi.

Mission accomplie, en plus de 70 ans de carrière : 1 300 chansons écrites ou coécrites, plus de 1400 enregistrées au total et 180 millions d’enregistrements vendus, 18 disques d’or (rien qu’en France) selon la fondation à son nom – résident suisse, il n’est pas à la SACEM française. Un biopic (signé de Grand corps malade) rend hommage à Monsieur Aznavour en 2024.

Henri Krasucki (1924-2003), né polonais, juif et communiste, « judéo-bolchévique » arrêté, déporté, éternel militant parvenu à la tête du PCF et de la CGT, mais tirant leçon de son passé.

« Fils d’immigrés polonais dont la jeunesse a été très tôt marquée par le combat pour la liberté et pour la France, et qui a connu le drame de la déportation alors qu’il n’avait pas vingt ans. » 1

Jacques CHIRAC (1932-2019), rendant hommage à Henri Krasucki, mort à 78 ans, le 24 janvier 2003

Expatrié en France à 14 ans en raison de l’antisémitisme des Polonais, il devient « l’un des plus célèbres pionniers rouges » de l’une des sections les plus représentatives des Jeunesses communistes, celle de Belleville. Résistant à 16 ans, arrêté en mars 1943, torturé puis déporté en Allemagne à Auschwitz à 18 ans. Toute sa famille est morte…

De retour des camps le 28 avril 1945, « juste à temps pour manifester le 1er mai » dit-il avec ironie, Krasucki, l’ex brillant élève du lycée Voltaire, fait un bref passage en usine, le temps d’acquérir un CAP de métallo. On le retrouve ensuite permanent de la CGT ou du PC… jusqu’à l’âge de 67 ans.

« L’échec de l’Est n’a pas modifié le besoin d’une société plus juste… [mais] Il faut prendre du recul, tout ce qui ce qui s’est avéré être négatif, mauvais et même inacceptable dans cette expérience, dans cette tentative sans précédent n’a pas à être regretté. »

Henri KRASUCKI (1924-2003), dans une interview aux Échos, 24 janvier 1992

La clé du personnage est dans ce déchirement historique, personnel et littéralement existentiel de l’éternel militant qui n’a pas cessé de combattre en militant de la gauche communiste, taxé à tort de staliniste, mais qui ne pouvait plus croire dans « le grand soir » comme ses camarades. De manière plus théorique, ce déchirement fut celui de nombre d’intellectuels de gauche.

« Ce qui fait le capitaliste, ce n’est pas qu’il soit bon ou mauvais, bien élevé ou grossier, c’est sa fonction dans ce système : on ne peut être capitalistes sans exploiter les travailleurs, et pas à demi, mais le plus qu’il est possible. »

Henri KRASUCKI (1924-2003), paraphrasant Marx et Le Capital (1867)

En mai 1968, il est chargé de nouer les contacts secrets avec un jeune secrétaire d’État nommé Jacques Chirac, pour préparer la rencontre de Grenelle avec le CNPF et le Premier ministre Pompidou. « Krasu » soutient le principe de la négociation, loin des prises de position extrême… Le but de cet homme discret n’est pas de se montrer dans les médias, mais de faire entendre raison et de trouver une solution acceptable pour les deux partis, et donc viable.

Sa patience sera finalement récompensée en 1982. Henri Krasucki, nouveau secrétaire général, est chargé de « recentrer la CGT » au lendemain de la victoire de la gauche, avec Mitterrand président de la République.

« Se syndiquer, c’est être libre. […] La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! »

Henri KRASUCKI (1924-2003), cité par la Fédération nationale des Industries chimiques CGT

De ses dix ans à la tête de la centrale syndicale, il serait injuste de ne retenir que le bilan chiffré : la moitié des adhérents ont disparu. Il faut tenir compte du contexte politico-économique. Malgré le retour de la gauche au pouvoir, le Front populaire (1946) appartient à un passé révolu et le « mouvement social » recule partout. La crise économique, les restructurations laminent le vivier naturel de la CGT : les ouvriers qualifiés.

Secrétaire de la CGT, il les incarne à sa façon, avec sa casquette sur la tête, son élocution lente caricaturée au « Bébête Show » de TF1 où il apparaît tel un benêt porté sur la boisson. En réalité, sobre, travailleur, cultivé, fan d’opéra (en particulier de Berlioz et Mozart), il laisse dire : « Krasu » qui bénéficie d’une vraie popularité refusera toujours de « travailler son image » à la manière de Georges Marchais, à l’époque coqueluche des télévisions pour « faire le spectacle » .

En 1985, il a tenté non sans mal d’ouvrir son organisation et de l’éloigner du PCF.

« La CGT est indépendante du patronat, de tout, de toute église ou de tout parti. »

Henri KRASUCKI (1924-2003), cité dans Libération, « Les Trois vies d’Henri Krasucki » , 25 janvier 2003

Il fustige en passant « ceux qui sont à la CGT pour d’autres buts que le syndicalisme » . L’affrontement est féroce avec les partisans d’une CGT « courroie de transmission » du Parti, alors que le journal l’Humanité soutient inconditionnellement toutes les campagnes du PCF (jusqu’en 1990). Un postier, Louis Viannet, réputé plus sûr, va lui succéder en 1992. À la surprise générale, il amplifiera la ligne d’indépendance de la CGT… Et à Strasbourg en 1999, c’est un « Krasu » ravi qui félicite Bernard Thibaud, élu secrétaire général sur une ligne de « syndicalisme de proposition » plus que d’opposition systématique.

« C’était un militant, du début à la fin de sa vie. »

Hervé NATHAN, « Les Trois vies d’Henri Krasucki » , 25 janvier 2003, Libération

Résistant, communiste, syndicaliste, l’ex-dirigeant de la CGT est mort à 78 ans. Il aura vécu et accompagné la transformation de la gauche en général et du communisme en particulier, ce bouleversement idéologique et politique de l’après-guerre qui a interpelé tous les « croyants » inconditionnels de cette grande famille.

Georges Charpak (1924-2010), physicien polonais, émigré en France, résistant, arrêté et déporté à Dachau, devenu français en 1946, chercheur, enseignant, prix Nobel de physique en 1992.

« J’enrageais souvent de devoir apprendre ce que l’on appelait les mathématiques modernes qui me semblaient souvent relever d’un art de rendre compliquées et incompréhensibles des choses terriblement simples. » 2

Georges CHARPAK (1924-2010), La Vie à fil tendu (1993)

Né en 1924 dans le village de Dąbrowica en Pologne (aujourd’hui Doubrovytsia en Ukraine), il a sept ans quand sa famille émigre en France. Il entre dans la Résistance en 1941 – trop jeune et imprudent : arrêté et interné en 1943, déporté au camp de concentration de Dachau en Allemagne pendant un an – un an d’enfer où il a survécu grâce à sa connaissance des langues étrangères. Il devient citoyen français en 1946.

Ses études dans les classes préparatoires au Lycée Saint-Louis à Paris lui permettent d’être admis à l’École nationale supérieure des mines, diplômé en 1947. Élève de Frédéric Joliot-Curie au Collège de France, admis au CNRS comme chercheur dans son laboratoire de physique, maître de recherche en 1959, il rejoint le CERN à Genève – le plus grand centre mondial de physique des particules. Physicien permanent de 1963 à 1989, il met au point la « chambre proportionnelle multifils » , un détecteur de particules qui remplace les chambres à bulles et permet un traitement informatique beaucoup plus rapide des données. Charpak n’oublie pas de prendre des brevets, notamment pour cette invention qui a permis de progresser dans la physique des particules et lui a valu de nombreuses récompenses – Médaille d’argent du CNRS en 1971, élection à l’Académie des sciences en 1985, et surtout, en octobre 1992, le Prix Nobel de Physique, le Graal du scientifique.

« Nous ne voulons en aucun cas imposer une pensée unique, nous militons au contraire pour le doute, le scepticisme, la curiosité et la science. »

Georges CHARPAK (1924-2010), Devenez sorciers, devenez savants (2002)

Le début des années 1990 fut faste pour ce qu’on pourrait appeler la « science française » incarnée en deux années successives par Pierre-Gilles de Gennes en 1991 et Georges Charpak – sans autre colauréat. Depuis, aucun lauréat n’a reçu ce Nobel seul.

Ce coup double a médiatisé les deux hommes. Ils ont commencé une (petite) vie médiatique, profitant de leur Nobel pour aller à la rencontre des plus jeunes et leur transmettre la passion des sciences. Personnalités très différentes : l’un très expansif et charismatique, Pierre-Gilles de Gennes, épanoui dans ses fonctions d’enseignement (directeur de son école d’ingénieurs pendant vingt-sept ans !) ; Georges Charpak un peu plus renfermé, mais passionné par son métier de chercheur et soucieux, après son Nobel, sur la manière de transmettre les sciences.

« La science est au cœur de la culture moderne. »

Georges CHARPAK (1924-2010), Devenez sorciers, devenez savants (2002)

L’ancien élève qui s’ennuyait aux cours de mathématiques modernes a bonne mémoire : à partir de 1996, avec le soutien de l’Académie des sciences, il prend la tête d’un grand mouvement de rénovation de l’enseignement des sciences à l’école primaire. « La main à la pâte » touche aujourd’hui près d’une école sur trois en France et essaime dans le monde entier. Des collaborations internationales ont été signées pour étendre cette initiative à de nombreux pays dans le monde.

Dans le même esprit scientifique et rationnel, Charpak s’insurge contre « une mystification de la connaissance qui a pour résultat une conception du monde dont de nombreux éléments sont irrémédiablement hors du champ de compréhension – donc du contrôle – de la majorité des individus. Cette pensée ésotérique induit une stratification du monde – ceux qui ont des pouvoirs, savent et agissent tout haut et, loin en dessous, ceux qui s’étonnent, admirent et suivent sans comprendre – débouchant sur le fatalisme béat et la déresponsabilisation des individus. » Alors que tout est simple, selon lui…

« Seul dans la nuit, dans une vaste et sombre forêt, je ne dispose que d’une petite bougie pour m’éclairer. Survient un inconnu qui me dit : ‘Souffle ta bougie : tu y verras bien mieux’. »

Georges CHARPAK (1924-2010), Devenez sorciers, devenez savants (2002)

Reste le prix à payer. La science est une passion dévorante… « Toute épouse de physicien sait — généralement elle s’en plaint — quelle insolente rivale est la physique. Elle sait d’ailleurs qu’elle n’a plus qu’à capituler… ou à composer ! »

« La physique ressemble à la plus exigeante et parfois à la plus destructrice des maîtresses. Nuit et jour, été, hiver, matin, soir, elle vous poursuit, vous envahit, vous comble ou vous désespère. »

Georges CHARPAK (1924-2010), La Vie à fil tendu (1993)

« Et vous l’aimez éperdument, incapable de vous en passer, ne serait-ce qu’une journée. Elle vous dévore comme la plus intense des névroses obsessionnelles. Mais elle vous donne l’excitation, la joie, la jouissance la plus aiguë ! »

Il analyse – en scientifique – ce qui fut la passion de cette vie tout entière vouée à sa discipline et en particulier à son sujet de recherche… qui reste malgré tout assez étranger à l’ensemble de la population adulte.

« Débusquer la structure intime de la matière était ma passion. Les adeptes de Freud prétendent qu’il faut voir dans la démarche du chercheur la curiosité de l’enfant pour les phénomènes sexuels… Peut-être ont-ils raison car cette curiosité semble vraiment insatiable ! »

Georges CHARPAK (1924-2010), La Vie à fil tendu (1993)

Gisèle Halimi (1927-2020), née en Tunisie, femme passionnément engagée, avocate et féministe toujours active et souvent activiste, en attente de reconnaissance, au seuil du Panthéon.

« J’étais déterminée à aller mon chemin, que ça plaise ou non. Et mon chemin passait d’abord par cet appétit démesuré de connaissances, et par les livres pour lesquels j’avais une passion. C’était ça, la vraie nourriture ! » 41

Gisèle HALIMI (1927-2020), Une farouche liberté (2020, Annick Cojean et Gisèle Halimi

Dernier livre bilan, après soixante-dix ans de combat pour la cause des plus faibles et notamment des femmes. Ses origines seront la clé de ses combats à venir.

Geneviève Halimi a grandi en Tunisie alors française, dans une famille juive très traditionaliste pour qui avoir une fille est un manque de chance : à sa naissance, le père mit plusieurs semaines à avouer le sexe de l’enfant à son entourage ! Destinée à un mariage arrangé à 15 ans et à servir ses frères en attendant, elle refuse l’injustice de ce destin déterminé par son genre. À 10 ans, elle fait sa première grève de la faim pour avoir le droit de lire et à 13 ans elle récidive, pour ne plus devoir faire les lits de ses frères. Adolescente, elle gagne de quoi quitter sa terre natale pour rejoindre Paris en 1945 et y étudier le droit.

« J’ai très tôt choisi mon camp, celui des victimes. Mais attention ! des victimes qui relèvent la tête, s’opposent, combattent. »

Gisèle HALIMI (1927-2020), La Cause des femmes (1992)

« Nous étions dans un monde coupé en deux, cela m’apparaissait clairement. D’un côté ceux qui opprimaient et en tiraient profit, et de l’autre, les humiliés, les offensés, bref, les victimes. J’ai très tôt choisi mon camp… »

Devenue avocate, elle défend les militants des indépendances tunisienne et algérienne et dénonce la torture, au péril de sa propre sécurité alors qu’elle est déjà maman de deux enfants. Mais c’est la « cause des femmes » qui sera son principal combat et le plus personnel. Elle s’engage en faveur de l’avortement et de la répression du viol, dans son métier aussi bien que dans son association « Choisir la cause des femmes » . En 1971, c’est la seule avocate à signer le Manifeste des 343 appelant à la légalisation de l’avortement en France – vu le risque de sanctions déontologiques du Barreau. L’année suivante, une plaidoirie emblématique va faire date l’histoire.

« Quand j’entre dans le prétoire, j’emporte ma vie avec moi… »

Gisèle HALIMI (1927-2020), procès de Bobigny (1972)

(…) Monsieur le Président, il m’échoit aujourd’hui un très rare privilège. Je ressens aujourd’hui un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme.”

Ces phrases sont le début de sa plaidoirie pour la jeune Marie-Claire Chevalier (morte en janvier 2022). Gisèle Halimi s’apprête à révéler au juge qu’elle est aussi « coupable » que sa cliente qui a avorté (« acte citoyen de désobéissance civique » ) et qu’elle vient défendre ses droits en même temps que ceux de toutes les femmes. Pour cette avocate, on ne peut exercer son métier sans une totale cohérence entre nos valeurs et notre travail : « Quand j’entre dans le prétoire, j’emporte ma vie avec moi… Ce n’est pas de l’héroïsme, c’est de la cohérence. Ma liberté n’a de sens que si elle sert à libérer les autres. »

Toute sa vie, sa raison d’être et de combattre s’inscrivent clairement dans la même logique passionnée, avec des mots très forts destinés à frapper l’opinion et les premières concernées – les femmes qui n’ont pas pris la conscience de leur situation et de leurs droits.

« Fichez-vous des railleries et autres jalousies. vous êtes importantes, devenez prioritaires. Ensuite, soyez égoïstes ! »

Gisèle HALIMI (1927-2020) La Cause des femmes (1992)

(… ) Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend ? Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres, les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Elles craignent se s’imposer, d’exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n’est pas qu’elles soient naturellement modestes. C’est juste que l’Histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait : une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l’esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c’est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous ! Pensez enfin à vous. À ce qui vous plaît. À ce qui vous permettra de vous épanouir, d’être totalement vous-mêmes et d’exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions, et le qu’en dira-t-on… Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importantes. Devenez prioritaires. »

« Soyez dans la conquête. gagnez de nouveaux droits sans attendre qu’on vous les concède. »

Gisèle HALIMI (1927-2020), Une farouche liberté (2020, Annick Cojean et Gisèle Halimi

Vingt ans après , il semble que rien n’ait fondamentalement changé à ses yeux et elle le démontre dans ce livre-témoignage qui résonne comme une ultime plaidoirie à la barre de l’Histoire : « Les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentives, combatives ; ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation, qui attente à votre dignité. La vôtre et celle de toutes les femmes. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. Pas seulement en écrivant « Me Too » sur les réseaux sociaux. C’est sympathique, mais ça le change pas le monde. Or c’est le défi que vous devez relever. Soyez dans la conquête. Gagnez de nouveaux droits sans attendre qu’on vous les concède » … ou qu’on vous les enlève – comme le droit à l’avortement remis en question aux États-Unis en mai 2022, sans parler de tous les pays islamiques où les femmes sont encore discriminées.

« J’attends que [les femmes] fassent la révolution. Je n’arrive pas à comprendre qu’elle n’ait pas déjà eu lieu. »

Gisèle HALIMI (1927-2020), Une farouche liberté (2020, Annick Cojean et Gisèle Halimi

« … Des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté çà et là, suivies d’avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte. Il nous faut une révolution des mœurs, des esprits, des mentalités. Un changement radical dans les rapports humains, fondés depuis des millénaires sur le patriarcat : domination des hommes, soumission des femmes. Car ce système n’est plus acceptable. Il est même devenu grotesque. Pendant longtemps, la soi-disant incompétence des femmes a servi à justifier leur exclusion des lieux de pouvoir et de responsabilité. Forcément, une femme instruite étant réputée dangereuse, on s’arrangeait pour les priver d’instruction ou d’accès aux meilleures écoles. »

Quelques mois avant son décès, Gisèle Halimi livrait un testament aux femmes du XXIème siècle, invitées à reprendre le flambeau des luttes qu’elle a menées toute sa vie.

« N’ayez pas peur de vous dire féministes. c’est un mot magnifique. »

Gisèle HALIMI (1927-2020), Une farouche liberté (2020, Annick Cojean et Gisèle Halimi

Morte à 93 ans, l’avocate se raconte dans ce dernier livre en collaboration avec la journaliste du Monde Annick Cojean qui partage ses convictions. Elle pourrait nous réconcilier avec ce mot, cette idée dont on use, mésuse et abuse parfois dans la société française. « Enfin, n’ayez pas peur de vous dire féministes. C’est un mot magnifique, vous savez. C’est un combat valeureux qui n’a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente les rapports hommes-femmes enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d’entrevoir un monde apaisé où le destin des individus ne serait pas assigné à leur genre, et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes, désormais soulagés des diktats de la virilité. »

L’historien Benjamin Stora suggéra au président Macron de donner sa place au Panthéon à Gisèle Halimi, comme « grande figure du féminisme et de l’anticolonialisme » . Joséphine Baker lui fut préférée. C’était aussi une femme de combat et de passion.

Jacques Brel (1929-1978), auteur-compositeur-interprète (ACI), acteur et réalisateur : belge francophone, il fait l’essentiel de sa carrière en France et contribue à la réputation de la chanson française dans le monde.

« Au début, j’étais pas incompris. J’étais mauvais. […] Personne n’a voulu chanter mes chansons au début. J’ai été obligé de me débrouiller moi-même avec ce que j’écrivais. » 3

Jacques BREL (1929-1978), Europe I, interview du 5 mai 1968

Rien n’était gagné au départ, il a fallu du courage et de la ténacité au jeune Jacques pour s’imposer. Une éducation rigoriste et catholique brime l’enfant qui rêve d’ailleurs et d’autrement, l’adolescent débute par le théâtre, écrit des pièces qu’il joue avec ses camarades – c’est mal vu. À 13 ans, il ose interpréter ses premières chansons devant des proches, très récalcitrants. Mauvais élève, le voilà contraint de travailler dans l’entreprise d’emballage de son père.

Le producteur français Jacques Canetti le découvre par miracle et lui fait enregistrer son premier disque – sans succès. Deux ans plus, tard Juliette Gréco inscrit à son répertoire Le Diable (ça va) : Un jour, un jour le diable vint sur Terre / Un jour le diable vint sur Terre / Pour surveiller ses intérêts… Mais ça ne va pas très loin. Brassens parle de « l’abbé Brel » qui chante comme on prêche. Mais il persévère, ayant en lui le feu sacré : « tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite » …

Quand on n’a que l’amour

Jacques BREL (1929-1978), chanson écrite, composée et interprétée en novembre 1956

Écoutez la chanson sur Youtube.

Premier grand succès, diffusé en super 45 tours, titre phare de son deuxième album en 1957. La chanson se caractérise déjà par le « crescendo brélien » , cette progression dramatique dans l’écriture et l’interprétation qui va caractériser la plupart de ses titres et leur donner cette intensité dramatique et scénique bouleversante qui chavire les publics. Sur scène, son tempérament entier électrise la salle. Personne n’a oublié la sueur, les grimaces sur son visage. Jacques Brel ne chante pas, mais vit ses chansons. Cet hymne à l’amour fou daté de 1956 sera repris en clôture de son passage en vedette à l’Olympia en 1961 :

« Quand on n’a que l’amour /À s’offrir en partage

Au jour du grand voyage / Qu’est notre grand amour

Quand on n’a que l’amour / Mon amour toi et moi

Pour qu’éclatent de joie / Chaque heure et chaque jour

Quand on n’a que l’amour / Pour vivre nos promesses

Sans nulle autre richesse / Que d’y croire toujours

Quand on n’a que l’amour /Pour meubler de merveilles

Et couvrir de soleil / La laideur des faubourgs… »

Ne me quitte pas.

Jacques BREL (1929-1978), chanson écrite et composée en 1959 avec son pianiste et ami Gérard Jouannest

Écoutez la chanson sur Youtube.

Autre hymne à l’amour (cette fois malheureux) inspiré à Brel par Suzanne Gabriello (une des « filles à papa » bien connues). Il a démenti l’origine autobiographique, même si la chanson coïncide avec leur rupture, Brel refusant de quitter sa femme et ses trois enfants pour vivre avec sa maîtresse. Ça reste un classique du genre, avec un délire poétique et une fin déchirante d’impudeur…

« Ne me quitte pas / Il faut oublier / Tout peut s’oublier / Qui s’enfuit déjà

Oublier le temps / Des malentendus / Et le temps perdu /À savoir comment

Oublier ces heures / Qui tuaient parfois / À coups de pourquoi / Le cœur du bonheur

Moi, je t’offrirai / Des perles de pluie / Venues de pays / Où il ne pleut pas

Je creuserai la terre / Jusqu’après ma mort / Pour couvrir ton corps / D’or et de lumière

Je ferai un domaine / Où l’amour sera roi / Où l’amour sera loi / Où tu seras reine

Ne me quitte pas / Je ne vais plus pleurer / Je ne vais plus parler / Je me cacherai là

À te regarder / Danser et sourire / Et à t’écouter / Chanter et puis rire

Laisse-moi devenir / L’ombre de ton ombre / L’ombre de ta main / L’ombre de ton chien / Mais

Ne me quitte pas / Ne me quitte pas / Ne me quitte pas / Ne me quitte pas. »

Brel chante en tête d’affiche à Bobino. Cette fois, l’artiste est lancé ! Les tournées s’enchaînent à un rythme fou, il donne parfois plus de concerts qu’il n’y a de jours dans l’année. Épreuve épuisante, quand on sait qu’il vomissait régulièrement, victime du trac alors même que le public l’aimait davantage. Il vit l’apogée de sa carrière en 1961, à l’Olympia – grande salle de référence à l’époque.

Le Plat Pays : « Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague

Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues

Et de vagues rochers que les marées dépassent

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse… »Jacques BREL (1929-1978), chanson écrite, composée et interprétée en 1962

Il enregistre ce titre en hommage à la Flandre. C’est le versant heureux et poétique de sa « belgitude » et ça deviendra un grand classique de l’auteur-compositeur-interprète. L’année suivante, Les Vieux font référence à ses parents, malgré ses rapports difficiles d’enfant et d’adolescent rebelle. Le temps a passé, le souvenir reste tenace. Et d’autres « pris sur le vif » jalonnent le parcours de l’artiste.

Amsterdam : « Dans le port d’Amsterdam / Y’a des marins qui chantent

Les rêves qui les hantent / Au large d’Amsterdam… »Jacques BREL (1929-1978), chanson écrite, composée et interprétée en 1964

Écoutez la chanson sur Youtube.

Dans le port d’Amsterdam / Y’a des marins qui dorment /

Comme des oriflammes / Le long des berges mornes

Dans le port d’Amsterdam / Y’a des marins qui meurent

Pleins de bière et de drames / Aux premières lueurs…

Autre souvenir de sa Belgique natale… L’idée est née quand Brel se promenait dans le port de Zeebruges (près de Bruges, sur la mer du Nord). Il aimait s’attarder dans les bars et souhaitait célébrer la vie de ses marins qui mangent, boivent et se divertissent de manière virile… Mais Zeebruges ne passe pas la rampe ni le « mur du son » comme Amsterdam. Il va donc chanter Amsterdam. Et pourtant, il n’y croit pas et va l’utiliser sur scène comme la chanson « sacrifiée » . Constatant qu’elle séduit le public, il décide finalement de la placer en (bonne) troisième position de son prochain récital en rodage…

Lors de la première à l’Olympia, 16 octobre 1964, les 2 000 spectateurs l’ovationnent interminablement, au point que les musiciens, ayant entamé l’intro de la chanson suivante, sont contraints de rejouer Amsterdam en boucle sous les applaudissements qui n’en finissent pas ! Même réaction enthousiaste au téléphone avec des millions d’auditeurs d’Europe 1 qui retransmet la soirée en direct.

Amsterdam devient l’un des plus grands succès de Brel, incontournable lors des récitals suivants, caractérisée à nouveau et jusqu’au vertige par le « crescendo brelien » (progression dramatique dans l’écriture et l’interprétation). Alors que Jacques Brel se refuse toujours à faire des rappels et à bisser une chanson en public, ce sera l’unique exception à la règle. Même phénomène à Moscou en 1965, lors d’une tournée en Union soviétique.

« Ne nous quitte pas. » 4

Cri du cœur des quelque 2 000 spectateurs debout qui hurlent, le soir des Adieux à la scène de Jacques Brel, Olympia 6 octobre 1966

Au sommet de son art et de sa popularité, Brel avait annoncé qu’il ne ferait plus de scène, après un incident-prétexte. En concert à Laon, il interprétait Les Vieux, cinquième titre du programme, quand l’impensable se produit : il a doublé machinalement un couplet ! Il ne veut plus « tricher » face au public, au risque de perdre l’essentiel, sa spontanéité, son authenticité poussées à l’extrême. Il honore ses contrats et fait donc comme annoncé ses adieux « officiels » à l’Olympia. À la fin de son récital, il revient saluer à sept reprises la salle pleine qui scande, debout, en hurlant : « Ne nous quitte pas – Ne nous quitte pas – Ne nous quitte pas… »

Brel abandonne le tour de chant pour s’exprimer ailleurs et autrement, inlassablement.

La Quête : « Rêver / Un impossible rêve / Porter le chagrin des départs

Brûler d’une possible fièvre / Partir où personne ne part.… »Jacques BREL (1929-1978), chanson de L’Homme de la Mancha, créé à Bruxelles, triomphe à Paris en décembre 1968

Écoutez la chanson sur Youtube.

Fasciné lors d’un concert à New York par la comédie musicale Man of La Mancha, il l’adapte en français et jouera le rôle-titre l’année suivante. Inoubliable création de Don Quichotte face à Dario Moreno dans le rôle de Sancho Pança. Le spectacle de Bruxelles doit être repris à Paris en décembre, mais Moreno meurt le 1er décembre 1968, à 47 ans, d’une hémorragie cérébrale à l’aéroport d’Istanbul, avant le décollage de son avion. Robert Manuel, ex sociétaire de la Comédie Française, reprend le rôle en trois jours pour le spectacle à Paris. Un grand moment immortalisé par quelques extraits (mal) filmés, mais le son est sauf et l’émotion toujours au rendez-vous, avec le « crescendo brelien » .

« La qualité d’un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite. »

Jacques BREL (1929-1978), Souvent cité dans la presse. Ouest-France et Le Parisien

En 1967, il a joué dans son premier film, Les Risques du métier, drame du réalisateur André Cayatte : un instituteur injustement accusé de pédophilie par trois élèves. Succès public sur un thème sociétal. Brel prend ensuite la large avec son premier voilier, il commence à naviguer. En moins de dix ans, le temps qui lui reste à vivre, il va encore nous étonner.

Brel tourne comme acteur de cinéma avec succès, avant de devenir réalisateur : Franz, avec son amie Barbara, n’est pas un succès et Le Far West (nommé pour la Palme d’or à Cannes) est un échec. Il veut tout tenter, essayer, etc… Mais il manque de « métier » . Il se fait également navigateur et aviateur, avec l’argent et les diplômes indispensables ! Il part d’Anvers en 4 juillet 1974, à bord de l’embarcation l’Askoy, avec sa fille France âgée de 21 ans et sa nouvelle compagne, ex-Claudette, actrice et danseuse Maddly Bamy, rencontrée sur le tournage de L’Aventure c’est l’aventure (de Claude Lelouch). Brel met les voiles pour un tour du monde de trois ans… Lors d’une escale aux îles Canaries, une douleur à la poitrine l’oblige à s’arrêter. Les médecins diagnostiquent un cancer du poumon – Brel est grand fumeur. Opéré à Bruxelles, il retourne aux Canaries en décembre 1974 pour poursuivre sa croisière. En escale aux îles Marquises, diminué, il abandonne le projet de tour du monde et décide de se retirer dans ce lieu où personne ne le connaît.

Les Marquises : « Veux-tu que je te dise / Gémir n’est pas de mise / Aux Marquises. »

Jacques BREL (1929-1978), chanson écrite, composée et interprétée en 1977

Très fatigué, mais la voix miraculeusement intacte, Brel revient à Paris en 1977 pour enregistrer son dernier 33 tours très attendu : « Les Marquises » sort le 17 novembre, avec un record d’un million de précommandes. La chanson homonyme Les Marquises, clôt l’album.

Jacques Brel, mort à 49 ans, repose au cimetière d’Atuona aux îles Marquises, non loin de la tombe du peintre Paul Gauguin. À Broadway un musical rend homage au chanteur : Jacques Brel is alive and well and living in Paris. Spectacle créé off-Broadway en 1966 avec un best of de ses titres, resté quatre ans à l’affiche, repris en 1972 en présence de Brel, monté et remonté sans fin, filmé, devenu un succès commercial, aura contribué à sa réputation en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

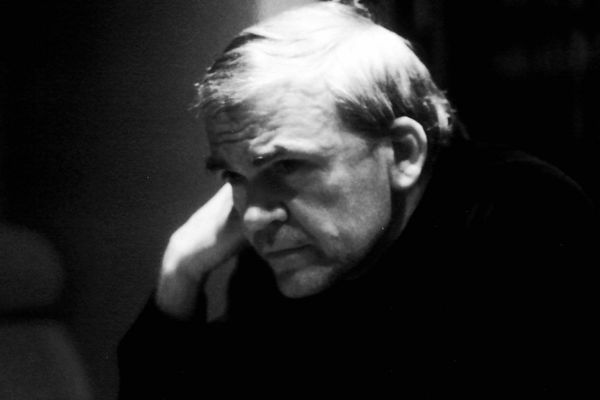

Milan Kundera (1929-2023), né en Moravie (ex Tchécoslovaquie), communiste censuré par le Parti, déchu de sa nationalité, exilé en France, essayiste et romancier multiprimé, il reste pour son Insoutenable légèreté de l’être (1984).

« Les enfants sont sans passé et c’est tout le mystère de l’innocence magique de leur sourire. » 5

Milan KUNDERA (1929-2023), Le Livre du rire et de l’oubli (1979)

L’auteur envie l’insouciance des enfants – un privilège d’ailleurs mal partagé en ce monde. Cette insouciance lui est à jamais interdite pour des raisons politiques, dans son pays martyre de l’Histoire.

Il naît le 1er avril 1929 à Brno dans l’ancienne Tchécoslovaquie (Moravie). L’art et la culture comptent plus que tout dans sa famille. Son père, musicologue et pianiste, apprend très tôt le piano à son fils, d’où la place de la musique dans la vie et l’œuvre de Kundera. Communiste, il va vivre en 1968 le trop court Printemps de Prague (entre l’avènement d’Alexandre Dubček en janvier et l’invasion soviétique en août 1968). Rien à voir avec l’aimable Mai 68 en France et ses suites.

« Ce n’est pas l’écrivain qui tourne le dos à son pays. Mais c’est son pays qui met l’écrivain hors-la-loi, l’oblige à la clandestinité et le pousse au martyre. »

Boris LIVITNOF (né en 1954), dans son article : « Milan Kundera : la dérision et la pitié, sur la manière d’agir du gouvernement tchèque »

L’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 1968 met fin à la liberté d’expression des médias et plonge le pays dans le néo-stalinisme, jusqu’à la chute du communisme en 1989.

Kundera perd son poste d’enseignant à l’Institut des hautes études cinématographiques de Prague et ses livres sont retirés des librairies et des bibliothèques. Il évoque le temps des « petits boulots » dans Le Livre du rire et de l’oubli, racontant comment il a gagné sa vie en établissant des horoscopes. Il réexamine son passé communiste et le dénonce à travers des thèmes comme l’oubli – à l’Est, les gens sont poussés à oublier par les autorités tandis qu’à l’Ouest, ils oublient de leur propre initiative – ou l’idéal de créer une société communiste (cette fois d’un point de vue externe, « de l’Ouest » )

« Le roman est-il autre chose qu’un piège tendu au héros ? »

« Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. »Milan KUNDERA (1929-2023), La Vie est ailleurs (1973)

Il continue d’écrire malgré tout. Ce roman (publié en tchèque en 1969) vaut catharsis : il se confronte à son passé de communiste, sa place en tant qu’artiste et il s’en libère. Publié en France quatre ans après, il reçoit le prix Médicis étranger. Le fait d’être interdit de publication dans son pays lui procure un sentiment de liberté : il peut écrire librement, la censure n’existant plus. Son langage se trouve radicalement simplifié.

Exilé en France en 1975 après avoir été censuré et exclu du Parti communiste tchécoslovaque en 1970, il est déchu de sa nationalité. Il obtient la nationalité française le 1er juillet 1981, accordée par Mitterrand devenu président. Il reçoit le grand prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2001, le prix mondial Cino-Del-Duca en 2009, le prix de la BnF en 2012. Son nom est plusieurs fois cité sur les listes du Nobel de littérature et son œuvre est traduite dans plus de quarante langues

« Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs. »

Milan KUNDERA (1929-2023), L’Art du roman (1986)

De fait, l’intelligence domine dans son œuvre, chaque personnage incarnant un type humain dont la sensibilité est mise à mal parce qu’en décalage avec son temps ou ses rencontres. Autrement dit, tout s’explique à divers titres. Exemples ? « La vitesse est la forme d’extase dont la révolution technique a fait cadeau à l’homme. » (La Lenteur). « Le plus grand malheur de l’homme, c’est un mariage heureux. Aucun espoir de divorce. » (Risibles amours). « Son drame n’était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s’était abattu sur elle, ce n’était pas un fardeau, mais l’insoutenable légèreté de l’être. » (L’Insoutenable légèreté de l’être).

C’est sans doute le plus grand roman de Kundera, en tout cas celui qu’il faut lire pour comprendre l’auteur et les raisons de son pessimisme profond sur les relations amoureuses.

« L’Insoutenable légèreté de l’être. »

Milan KUNDERA (1929-2023), roman dont le titre vaut véritablement citation (publié en 1984)

Trop riche et complexe pour être résumé, ce roman à thèse traite plusieurs thèmes et met en scène quatre personnages incarnant de grandes idées.

Tomas, le plus ambigu, oscille entre le libertin et l’amoureux passionné. Ayant un goût certain pour les aventures dites « légères » , il évite les liaisons durables et préfère saisir l’immensité du monde. Mais il se retrouve pris dans une dualité constante. Il pourrait aisément multiplier ses amitiés érotiques, alors que dans son cœur, il n’y a de la place que pour Tereza.

Tereza qui brigue l’amour pur s’attache à des êtres et des principes, incarnant la pesanteur, alors que Sabina est en quête de légèreté sentimentale et idéologique. Les deux femmes s’opposent comme des archétypes.

Franz quant à lui est presque aussi ambigu que Tomas – douteux privilège de l’homme ? Intellectuel idéaliste genevois, amant de Sabine, politiquement engagé, il se retrouve en quête permanente de la vérité, se débattant avec des dilemmes moraux. Englué dans un mauvais mariage, il représente la pesanteur et l’attachement à l’ancien monde.

a légèreté devient parfois insoutenable au regard de la lourdeur du destin. C’est le cas en Occident, au contraire des Soviétiques pleins d’une telle gravité qu’ils en sont ridicules. L’auteur se concentre ici sur la dichotomie existentielle entre la légèreté et la pesanteur.

Quelques citations à méditer, voire à discuter :

« Qui cherche l’infini n’a qu’à fermer les yeux. »

« Elle prend tout au tragique, elle ne parvient pas à comprendre la légèreté et la joyeuse futilité de l’amour physique. Elle voudrait apprendre la légèreté. »

« La première trahison est irréparable. Elle provoque, par réaction en chaîne, d’autres trahisons dont chacune nous éloigne de plus en plus du point de la trahison initiale. On peut trahir des parents, un époux, un amour, une patrie, mais que restera-t-il à trahir quand il n’y aura plus ni parents, ni mari, ni amour, ni patrie ? »

« Il n’est rien de plus lourd que la compassion. Même notre propre douleur n’est pas aussi lourde que la douleur consentie avec un autre, pour un autre, à la place d’un autre, multiplié par l’imagination, prolongée dans des centaines d’échos. »

« L’histoire est tout aussi légère que la vie de l’individu, insoutenablement légère, légère comme un duvet, comme une poussière qui s’envole, comme une chose qui va disparaître demain. »

« Elle prend tout au tragique, elle ne parvient pas à comprendre la légèreté et la joyeuse futilité de l’amour physique » … mais « Il est des choses qu’on ne peut accomplir que par la violence. L’amour physique est impensable sans violence. »

Et pour en revenir à la politique omniprésente dans l’Histoire des hommes, vu par l’auteur qui a souffert toute sa vie du communisme passé ou présent :

« Crois-moi, un seul livre interdit dans ton ancien pays signifie infiniment plus que des milliards de mots que crachent nos universités. »

« Dans la langue de Kant, même ‘bonjour !’, convenablement articulé, peut ressembler à une thèse de métaphysique. L’allemand est une langue de mots lourds. »

« Ce qui fait d’un homme de gauche un homme gauche ce n’est pas telle ou telle théorie, mais sa capacité à intégrer n’importe quelle théorie dans le kitsch appelé Grande Marche. »

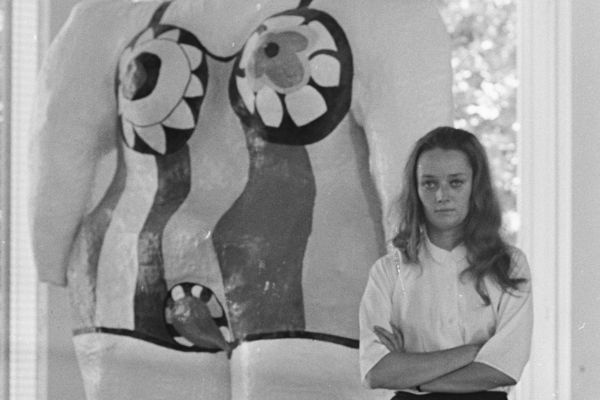

Niki De Saint Phalle (1930–2002), franco-américaine naturalisée suisse, artiste autodidacte, peintre, graveuse, sculptrice, réalisatrice, autodidacte, féministe et engagée, connue surtout pour ses « Nanas » .

« J’ai eu la chance de rencontrer l’art parce que j’avais, sur le plan psychique, tout ce qu’il faut pour devenir terroriste. Au lieu de cela j’ai utilisé le fusil pour la bonne cause, celle de l’art. » 6

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), entretien avec Yoshiro Toriumi pour le journal Sankei Shimbun, 9 juin 2000

Au terme de sa vie, elle parle comme Bonnie Parker (1910-1934), criminelle en duo avec Clyde Barrow, très populaire dans la culture américaine et bien au-delà dans le monde. Les deux femmes se ressemblent étrangement : même silhouette longiligne, même sacré caractère, même besoin d’être socialement reconnue et de se mettre en scène, mêmes qualités de tireuse… MAIS sa révolte et son agressivité se manifesteront autrement, avec des origines bien différentes.

Issue d’une vieille lignée d’aristocrates français, Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle naît à Neuilly-sur-Seine, un an après le départ précipité de sa famille des États-Unis. Ruiné par le krach boursier de 1929, son père avait dû renoncer à la banque new-yorkaise Saint Phalle & Co. dont il était propriétaire.

« Enfant de la Dépression » , renommée « Niki » à 4 ans par sa mère au foyer, elle passe ses premières années au domicile de ses grands-parents dans la Nièvre, rejoignant ses parents réinstallés aux États-Unis à Greenwich Village (cœur de la bohème et de la modernité), élevée par une nourrice qu’elle surnomme « Nana » .

« Mon père, secrètement, devait étouffer dans sa vie mais il manquait du courage d’une vraie révolte. La petite fille que j’étais sera la seule victime de sa lamentable rébellion. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), Mon secret (1994)

L’année de ses 11 ans, au cours d’un été qu’elle appellera « L’été des serpents » , elle est violée par son père. Elle ne le révélera qu’en 1994 dans ce livre écrit à la main sous forme de lettre adressée à sa fille. Traumatisée à vie par cet acte incestueux, il lui faudra trouver « une thérapie pour calmer le chaos qui agite son âme et fournir une structure organique à sa vie. »

En attendant, elle vit « comme tout le monde » , travaille comme mannequin pour Vogue et Life Magazine, se marie à 18 ans avec l’écrivain Harry Mathews – dont elle divorcera. Son tempérament de révoltée refuse le puritanisme religieux et se dresse contre le maccarthysme – elle n’est pas la seule dans cette opposition. Un an après son mariage, elle donne naissance à une fille, Laura, et déménage à Paris. Une grave dépression entraîne son hospitalisation à Nice en 1953, subissant un traitement par électrochocs.

« J’ai commencé à peindre chez les fous… J’y ai découvert l’univers sombre de la folie et sa guérison, j’y ai appris à traduire en peinture mes sentiments, les peurs, la violence, l’espoir et la joie. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), L’Art comme thérapie (en ligne)

Peignant et dessinant lors de son rétablissement, elle décide de se consacrer à l’art. Après la naissance de son second enfant, Philip, elle part à Madrid et Barcelone où elle découvre le travail de l’architecte Antoni Gaudí.

L’année suivante, elle rencontre l’artiste suisse Jean Tinguely à Paris – ils partagent le même atelier d’artiste et se marieront en 1971, quand elle sera divorcée. Par son entremise, elle rejoint le groupe des « Nouveaux Réalistes » fondé dans les années 1960 par Yves Klein et Pierre Restany. Elle est influencée par leur travail qui consiste en un « recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire. » Peindre ou sculpter à sa manière, graver ou réaliser des films psychanalytiques… en un mot créer pour s’exprimer devient une passion.

Thérapie ou de manière plus générale exutoire, cette vertu essentielle est accordée à l’art par nombre d’artistes. Rappelons le mot de Malraux qui a beaucoup fréquenté le milieu : « Un artiste n’est pas plus sensible qu’une jeune fille, il l’est autrement. » Mais pour certains, la création est parfois une question vitale. C’est assurément le cas pour Niki de Saint-Phalle. Son œuvre sans concession ni compromission, à la fois protéiforme et provocante, en sera la preuve : notamment sa série de tableaux, les « Tirs » et ses monumentales « Nanas » , sculptures mondialement connues.

« En tirant sur moi, je tirais sur la société et ses injustices. En tirant sur ma propre violence, je tirais sur la violence du temps. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), Lettre à Pontus, 1961-62-63. femmespeintres.be

Présenté pour la première fois au public parisien lors de l’exposition « Feu à volonté » à la galerie J en 1961, le tableau Tir fait partie d’une longue série d’œuvres réalisées à la carabine. Il faut oser, l’accueil public se situe entre le rejet et l’enthousiasme, la curiosité l’emportant quand même. Imaginons la scène…

Niki de Saint Phalle, initiée par son grand-père, habituée à manipuler les armes et visant telle une tireuse d’élite, ouvre le feu sur un tableau enduit de plâtre et de divers objets, sur lesquels des poches remplies de couleurs sont disposées. Percées par les balles, les poches délivrent la couleur qui dégouline alors sur le tableau – tels des « drippings » de Jackson Pollock. Tirer devient une façon pour l’artiste d’exorciser ses maux et ceux de la société, et de « tuer » symboliquement tout ce avec quoi elle est en désaccord.

« Victime ! Prêt ! À vos marques ! Feu ! Rouge ! bleu ! jaune ! la peinture pleure, la peinture est morte. J’ai tué la peinture. Elle est ressuscitée. Guerre sans victime ! »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), citée par Laurence Bertrand Dorléac historienne d’art à L’institut d’études politiques de Paris, Camille Morineau ( 2014)

Elle tire « tous azimuts » . En 1962, habillée en « soldat de l’armée napoléonienne » , tenue blanche ajustée, bottes noires, Niki tire sur une Vénus de Milo de plâtre, bourrée de sachets de peinture rouge et noire. Les premiers petits Tirs de l’impasse Ronsin (cité des artistes dans le XVe arrondissement de Paris) ont pris des proportions gigantesques, transférés à Los Angeles dans une ambiance de fête foraine le 4 mars 1962, sur un parking de Sunset Street, sous l’égide de la galerie Ellin : Niki tire sur d’énormes compositions du haut d’une grande échelle, habillée de sa combinaison blanche et de ses bottes noires. L’évènement est présenté sur le blog du National Museum of Women in the Arts. Puis à Malibu…

Les performances s’enchaînent. Niki est en révolte contre le monde qui a généré des guerres, des massacres, le bombardement atomique d’Hiroshima, la guerre d’Algérie, « un monde secoué de convulsions violentes. » Ces Tirs très célèbres se retrouveront dans toutes les « performances » des Nouveaux Réalistes, Niki faisant l’ouverture.

« Je pense que mes boas, mes bottes, mes robes rouges, mon déguisement ne sont autre chose que des accessoires de ma création, exprimant le désir de faire de moi-même un objet. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), entretien avec Maurice Rheims pour le magazine Vogue en 1965

Pas besoin de psychanalyse pour (se) comprendre. « Je me sers de mon corps comme je me sers d’un fond de grillage pour faire de la sculpture. » Elle inspirera d’autres artistes femmes qui oseront davantage encore… Avant de passer à une autre forme d’expression, moins brutale mais également spectaculaire.

« Pour moi, mes sculptures représentent le monde de la femme amplifié, la folie des grandeurs des femmes, la femme dans le monde d’aujourd’hui, la femme au pouvoir. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/exposition/nanas-al-pode

Expliquant avoir été élevée « pour le marché du mariage » et refusant de ressembler un jour à sa mère, elle commence à créer ses célèbres Nanas en papiers collés et résine, dès 1964. Ces femmes monstrueuses et monumentales sont « libérées du mariage et du masochisme… Elles sont elles-mêmes, elles n’ont pas besoin de mecs, elles sont libres, elles sont joyeuses. »

Son féminisme s’exprime et s’affiche désormais comme un gigantesque défi. Ça se vend, elle reçoit nombre de commandes, mais elle donne aussi beaucoup d’œuvres à des musées, des fondations, avec une générosité rare et tout à l’honneur de l’artiste. L’essentiel est de s’exprimer, de le faire et de le faire savoir…

« Nous avons bien le Black Power, alors pourquoi pas le Nana Power ? Le communisme et le capitalisme ont échoué. Je pense que le temps est venu d’une nouvelle société matriarcale. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), C. Phelan dans The Houston Post, 25 mars 1969

Même si elle pose et s’expose partout, l’artiste est particulièrement bienvenue et bien vue aux États-Unis, patrie de l’art nouveau sous toutes ses formes (après le Paris de la première moitié du XXe siècle).

« Quand une femme veut réellement monter au sommet de l’art international, elle y arrive. J’en suis la preuve vivante ! »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), Women artists

Elle travaille sur des projets d’installations monumentales comme le Jardin des Tarots en Italie ou la Fontaine Stravinski à Paris. Elle réalise également des films, dont Daddy en 1972. La psychanalyse parle… Elle reste engagée tout au long de sa vie : lorsque le virus du SIDA se répand, elle crée d’immenses phallus colorés, comme une incitation à utiliser des préservatifs. Elle dénonce les violences faites aux Noirs aux États-Unis, ainsi que la domination patriarcale. À la mort de Jean Tinguely en 1991, elle se bat pour que son œuvre soit reconnue et participe à la réalisation du musée Tinguely de Bâle. Elle meurt en 2002 à San Diego (États-Unis), à l’âge de 71 ans. D’une insuffisance répertoire contre laquelle elle aura aussi beaucoup lutté. C’était une lutteuse, mais elle avait aussi beaucoup d’humour.

« Je suis un peu folle. Je suis comme mes œuvres, éphémère ! Ma peinture calme le chaos qui agite mon âme. C’est une façon de domestiquer les dragons qui m’assaillent dans mon travail. »

Niki De SAINT PHALLE (1930–2002), citée par Philippe de Villiers, Le Moment est venu de dire ce que j’ai vu (2015)

Il contera leur rencontre, quand il était secrétaire d’État à la Culture de 1986 à 1987, dans le gouvernement Chirac II… « Elle voyait que j’étais un peu perdu, comme une sorte de Huron au Palais-Royal. Elle me parla avec un brin de tendresse, mais en vérité :

— Cher monsieur le ministre, vous n’avez guère de chance de vous en tirer…

— De m’en tirer ?

— Oui, car vous n’êtes ni juif, ni homosexuel, ni du milieu.

— De quel milieu ?

— Le milieu des artistes. Ce sont eux les véritables secrétaires d’État du ministre. Ce sont eux qui adoubent. Vous êtes un… provincial… aristo… Ce qui vous manque, c’est une accointance parisienne de galeriste, une parenté avec un moderne, un Duchamp ou un Dubuffet…