Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme » ), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule » .

RESTAURATION et CENT–JOURS

L’imprimerie, la satire et la caricature concourent à la liberté́ d’expression.

Pauvre au début de l’Histoire, pléthorique à partir du XIXe siècle, la caricature s’adresse à̀ un public non lettré et permet de saisir plus rapidement qu’un texte les enjeux d’un débat politique – en prime, elle trouve un génie en la personne de Daumier (1808-1879).

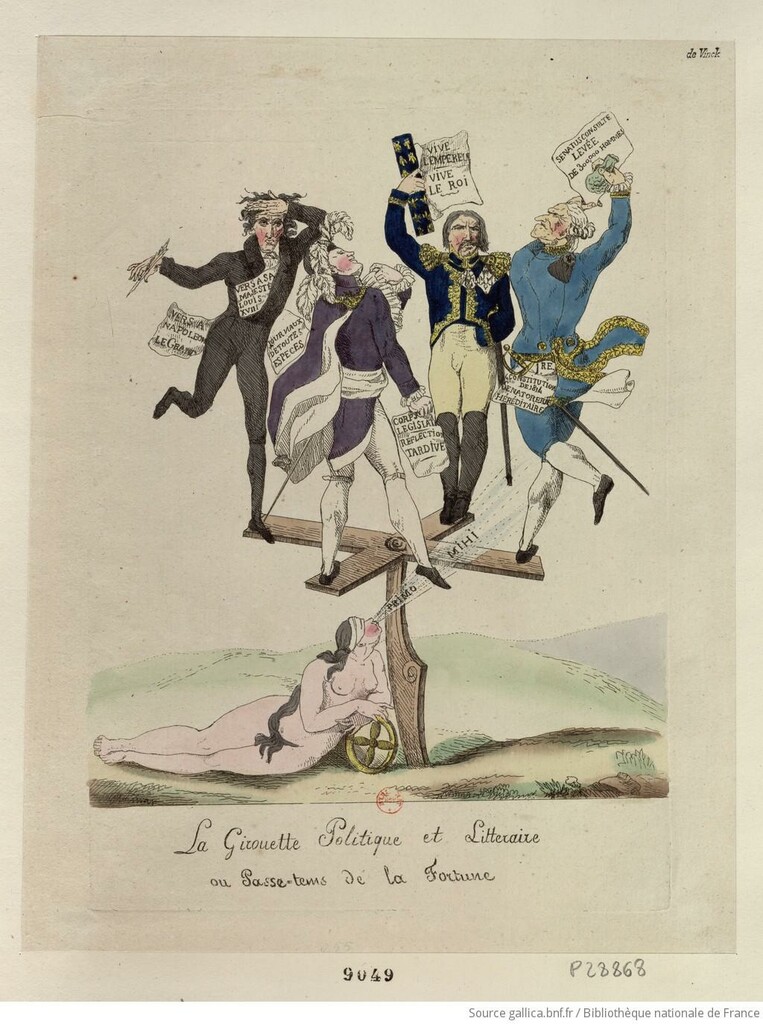

La Girouette Politique et Littéraire ou Passe-temps de la Fortune. Anonyme, vers 1815. BNF

Voici quatre personnages de l’Empire, un académicien, un député, un sénateur, un maréchal, occupant un rang élevé dans « l’Ordre de la Girouette » : les poches bien garnies d’opinions de rechange ayant cours sous la Royauté comme sous l’Empire, ils tournent dans tous les sens au moindre souffle de la Fortune (incarnée par une femme nue), seule puissance qu’ils révèrent.

Rappelons qu’en une génération, la France aura vécu sept changements de régimes !

« Le matin, royaliste,

Je dis : « vive Louis ! »

Le soir, bonapartiste,

Pour l’Empereur j’écris,

Suivant la circonstance,

Toujours changeant d’avis,

Je mets en évidence

L’aigle ou la fleur de lys. » 1894La Girouette (1814), chanson anonyme. Histoire secrète de Paris (1980), Georges Bordonove

Sous-titrée : « Couplet dédié à M. Benjamin Constant, ci-devant royaliste, puis conseiller d’État de Bonaparte, et en dernier résultat redevenu royaliste. »

Suisse d’origine, amant de Mme de Staël et grand écrivain, il a regardé la Révolution des quatre coins de l’Europe où il mène « une vie errante et décousue » . Benjamin Constant n’est pas le seul à faire preuve d’opportunisme, en cette époque de changements de régime. Particulièrement intelligent, irrésolu, faible jusqu’à la lâcheté, romancier de sa propre vie, brillant orateur, il est particulièrement en vue. Sous la Restauration, il peut être rangé dans l’opposition de gauche, comme libéral et monarchiste parlementaire.

En un spectaculaire retournement de situation, cet anti-bonapartiste qui clamait publiquement : « Je n’irai pas, misérable transfuge, me traîner d’un pouvoir à l’autre » … accepte de rédiger pour Napoléon l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, promulgué le 22 avril 1815 sous les Cent Jours. Mais l’empereur abdique une seconde fois (22 juin) après la défaite de Waterloo. La seconde Restauration commence… avec son nouveau cortège de ralliements.

Les commentateurs ont longtemps tenu le libéralisme de Benjamin Constant pour une rationalisation de l’égoïsme et de l’intérêt matériel, ou comme un écran idéologique au triomphe d’un gouvernement élitiste. Ces reproches, comme ceux qui associent le personnage à une girouette, datent de l’époque où il vit et l’historien polémiste Henri Guillemin (1903-1992) s’en est fait l’un des plus bruyants porte-parole.

Les travaux plus récents sur les écrits et la pensée de Constant ont invalidé cette vision. L’unité de l’œuvre est reconnue, loin des images de girouette : tant que les principes qu’il promeut peuvent être appliqués, peu lui importe le mode de gouvernement (république, Empire ou monarchie constitutionnelle), d’où cette image qui lui a longtemps collé à la peau de serviteur déloyal aux régimes qui l’emploient.

Autre personnage politique encore plus exposé, intelligent et retors, Talleyrand !

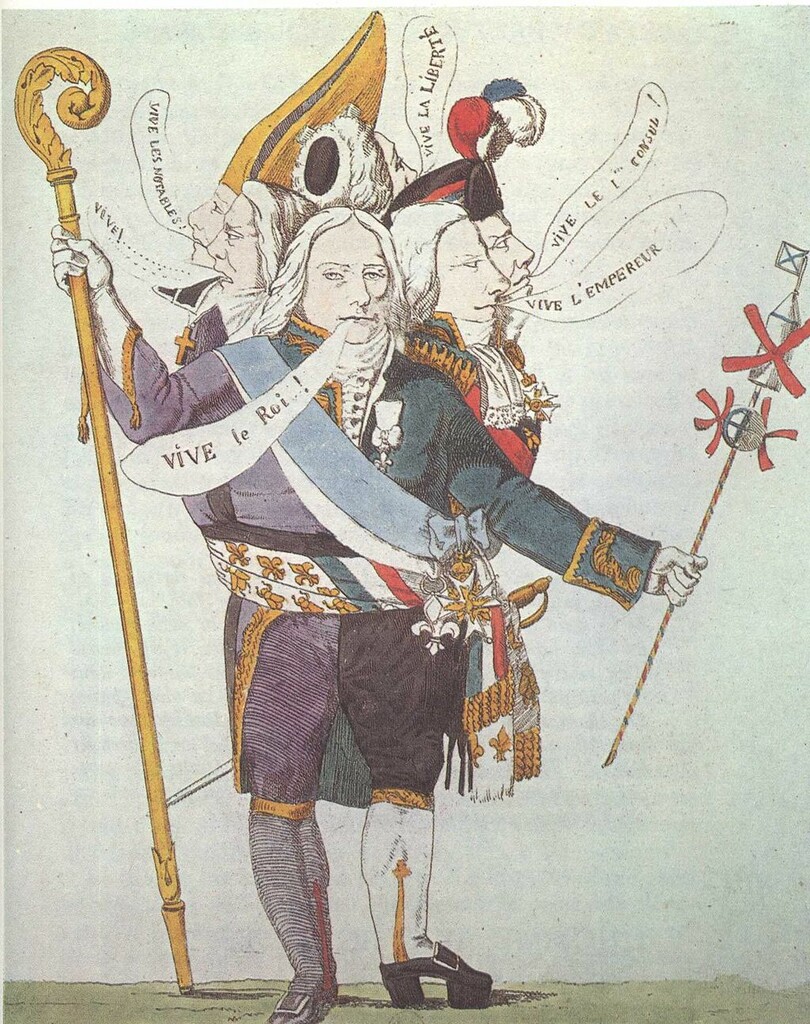

« L’homme aux six têtes » , 15 avril 1815. Le Nain jaune, journal de Cauchois-Lemaire (1814-1815).

Caricature de Talleyrand présenté avec six têtes, criant respectivement : « Vive le Roi ! » , « Vive l’Empereur ! » , « Vive le 1er Consul ! » , « Vive la Liberté ! » , « Vive les notables ! » , « Vive !… »

« Je veux que, pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j’ai été, ce que j’ai pensé et ce que j’ai voulu. » 1

TALLEYRAND (1754-1838), cité par Louis Madelin dans sa biographie, Talleyrand (1944)

Mission accomplie ! Haï ou admiré, Talleyrand demeure l’un des personnages les plus énigmatiques de l’histoire de France.

En biographe inspiré, Madelin déroule le film d’une vie exceptionnelle, de la fin de l’Ancien Régime à la Monarchie de Juillet. Tour à tour évêque apostat, ministre du Directoire, de Napoléon et de Louis XVIII, l’homme ne saurait se réduire à sa caricature de girouette corrompue ! Indispensable à

Napoléon dans la conduite des Affaires étrangères, ministre des Relations extérieures presque sans interruption de 1797 à 1807, il démissionne car il désapprouve la politique expansionniste de Napoléon. Il s’oppose à lui par la fermeté de ses principes en faveur des libertés fondamentales et de l’équilibre européen, témoignant au congrès de Vienne (1814-1815) d’une hauteur de vue et d’une habileté diplomatique qui lui vaudront l’estime des vrais hommes d’État.

Il fut surnommé le « diable boiteux » en raison de son infirmité, mais aussi de la haine que lui vouaient ses ennemis : « ultras » (pour qui il était un révolutionnaire), Église catholique (se souvenant de la confiscation des biens de l’Église sous la Révolution), jacobins (pour qui il était un traître à la Révolution), bonapartistes (qui lui reprochaient la « trahison d’Erfurt » avec le tsar de Russie en 1808)…

« Je me suis mis à la disposition des événements et, pourvu que je restasse Français, tout me convenait. » 1836

TALLEYRAND (1754-1838), Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)

Le plus habile diplomate de notre histoire servira et trahira successivement tous les régimes, mais il respecte les intérêts supérieurs de la France. Il voudrait surtout lui éviter cette course à l’abîme, « le commencement de la fin » prévisible dès 1809. Fouché son comparse (à la Police), tout aussi intelligent et retors, pense et agit de même. Mais il a beaucoup de sang sur les mains et Talleyrand juge l’homme pour ce qu’il vaut : « Fouché a le plus grand mépris pour l’espèce humaine parce qu’il s’est beaucoup étudié. »

« On me croit immoral et machiavélique, je ne suis qu’impassible et dédaigneux. » 1788

TALLEYRAND (1754-1838), à Lamartine. Talleyrand (1936), comte de Saint-Aulaire

Il savait déguiser sa pensée, sans jamais pratiquer la « langue de bois » si courante en politique !

Précisant son propos, il s’opposait à son défunt ami au début de la Révolution, le célèbre Orateur du peuple : « Mirabeau était un grand homme, mais il lui manquait le courage d’être impopulaire. Sous ce rapport, voyez, je suis plus homme que lui : je livre mon nom à toutes les interprétations et à tous les outrages de la foule. »

Un florilège de ses mots pour la plupart empruntés à ses Mémoires (prudemment posthumes) donne de lui un autoportrait plus vrai que nature :

« On dit toujours de moi ou trop de mal ou trop de bien ; je jouis des honneurs de l’exagération. »

« Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c’est la vérité. »

« La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée. »

« Le mensonge est une si excellente chose qu’il ne faut pas en abuser. »

« L’esprit sert à tout, mais il ne mène à rien. »

« Tout ce qui est excessif est insignifiant. »

« Qui n’a pas les moyens de ses ambitions a tous les soucis. »

« Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c’est d’en faire partie. »

« Les régimes passent, la France reste. Parfois en servant un régime avec ardeur, on peut trahir tous les intérêts de son pays, mais en servant celui-ci on est sûr de ne trahir que des intermittences. »

Mr Tout-à-tous ou Le Modèle de reconnaissance au Congrès de Vienne. BNF. Portrait à charge de Talleyrand, avril 1815. Anonyme.

Talleyrand, assis à son bureau, rédige la déclaration du Congrès de Vienne réduite à ces mots :

« Les Puissances déclarent que Napoléon s’est placé hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s’est livré à la vindicte publique. » 3

Philippe VI de VALOIS (1294-1350), avant la bataille du mont Cassel, 23 août 1328. Les Proverbes : histoire anecdotique et morale des proverbes et dictons français (1860), Joséphine Amory de Langerack

Ces termes lui sont dictés à l’oreille par le diable au moyen d’un cornet acoustique.

Sur cette caricature, l’attitude de Talleyrand s’inspire de son portrait peint sous l’Empire par François Gérard. L’artiste (anonyme) cherche à convaincre le spectateur de l’ingratitude du ministre vis-à-vis de son ancien souverain, d’où le titre « Mr Tout-à-tous ou le Modèle de reconnaissance au Congrès de Vienne » . Les dessinateurs s’inspirent mutuellement : « Tout-à-tous » renvoie à une précédente caricature dans le journal satirique Le Nain Jaune, Talleyrand étant nommé chef du nouvel « ordre de la Girouette » . Va-t-il se rallier à l’Empire ?

Ajoutons que Talleyrand est souvent associé au diable. Ex-évêque d’Autun, il a prêté serment à la Constitution civile du clergé. Parjure, excommunié et marié, exilé sous la Terreur, il est vilipendé par les royalistes et catholiques qui critiquent ses mœurs, son incontestable appât du gain et son adhésion aux principes révolutionnaires. Tandis que son pied bot lui vaut le surnom de « diable boiteux » (référence au roman de Le Sage publié en 1707).

En mauvais termes avec Louis XVIII sous la Restauration, Talleyrand considère toutefois le retour de Napoléon comme un « délire criminel et impuissant » . Il a bouleversé le bon ordre du Congrès et mis le ministre français dans une situation délicate, si habile que soit notre diplomate, à 60 ans : « Il faut tuer Buonaparte comme un chien enragé. » Il tente aussi d’apporter le soutien des Alliés à Louis XVIII et de conserver les engagements pris à Paris en 1814.

Talleyrand a fait son autoportrait dans ses Mémoires. La complexité du personnage apparaît plus encore dans l’extrême diversité des jugements portés sur lui. Nouveau florilège de citations. On connaît le mot de Napoléon qu’il faut toujours remettre en situation…

« Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous ne croyez pas à Dieu ; vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs, vous avez trompé, trahi tout le monde […] Tenez, Monsieur, vous n’êtes que de la merde dans un bas de soie. » 1834

NAPOLÉON Ier (1769-1821), à Talleyrand, Conseil des ministres restreint convoqué au château des Tuileries, 28 janvier 1809. Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)

D’Espagne où il tente d’affermir le trône de son frère Joseph, Napoléon a appris que Talleyrand complote avec Fouché pour préparer sa succession – sans nouvelles de lui, on l’imagine victime de la guérilla qui fait rage.

Il rentre aussitôt, épargne momentanément Fouché, son ministre de la Police, mais injurie le prince de Bénévent, Talleyrand, impassible – et sort en claquant la porte. « Quel dommage, Messieurs, qu’un si grand homme soit si mal élevé ! » dit Talleyrand qui se venge de l’affront public avec une certaine classe diplomatique. Il redit ce mot à divers ambassadeurs.

Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon évoque « le plus vil et le plus corrompu des hommes » , « coquin (qui) traite ses ennemis comme s’il devait un jour se réconcilier avec eux, et ses amis comme s’ils devaient devenir ses ennemis » . Mais il reconnait en lui « un esprit éminent » possédant « des talents supérieurs » et un « homme d’esprit » .

« Si, quand cet homme vous parle, son derrière recevait un coup de pied, sa figure ne vous en dirait rien. » 1789

Joachim MURAT (roi de Naples), parlant de Talleyrand. Murat (1983), Jean Tulard

Le personnage garde le souvenir de son éducation religieuse et ses manières de seigneur, jointes à des qualités de grand diplomate. Il est aussi différent que possible de Murat, jeune homme pauvre, fils d’aubergiste, remarqué par Bonaparte qui le prend comme aide de camp, dans sa campagne d’Italie : intrépide et impétueux, il méritera son surnom, « le Sabreur » . Mais c’est un piètre politicien.

« Pour de l’argent, Talleyrand vendrait son âme, et il aurait raison, car il troquerait son fumier contre de l’or. »

MIRABEAU (1749-1791) en 1787, cité par Michel Missoffe, Talleyrand l’insaisissable (1956)

« Quand Monsieur de Talleyrand ne conspire pas, il trafique. » 1786

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

Ami ou adversaire politique, ces deux derniers jugements sont trop courts pour être honnêtes. Le personnage inspire davantage Hugo, témoin de sa fin de vie.

« C’était un personnage étrange, redouté et considérable ; il s’appelait Charles-Maurice de Périgord ; il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. On pourrait dire que tout en lui boitait comme lui ; la noblesse qu’il avait faite servante de la république, la prêtrise qu’il avait traînée au Champ de Mars, puis jetée au ruisseau, le mariage qu’il avait rompu par vingt scandales et une séparation volontaire, l’esprit qu’il déshonorait par la bassesse. […] »

Victor HUGO (1802-1885), Choses vues, 1830 (posthume)

… « Il avait fait tout cela dans son palais et, dans ce palais, comme une araignée dans sa toile, il avait successivement attiré et pris héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Mme de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Prusse, François d’Autriche, Louis XVIII, Louis-Philippe, toutes les mouches dorées et rayonnantes qui bourdonnent dans l’histoire de ces quarante dernières années. Tout cet étincelant essaim, fasciné par l’œil profond de cet homme, avait successivement passé sous cette porte sombre qui porte écrit sur son architecture : Hôtel Talleyrand.

Eh bien, avant-hier 17 mai 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle, cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d’hommes, construit tant d’édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré, il a vu ce qu’ils avaient laissé : Tiens ! Ils ont oublié cela. Qu’en faire ? Il s’est souvenu qu’il y avait un égout dans la rue, il y est allé, et a jeté le cerveau dans cet égout. »

Le personnage continue de fasciner les plus grands noms contemporains.

« Certain prince qui n’est manchot que du pied, que je regarde comme un politique de génie et dont le nom grandira dans l’histoire. »

Honoré de BALZAC (1799-1850), Le Contrat de mariage (1835)

« Nous avons ici devant nous le plus grand diplomate du siècle. »

GOETHE (1749-1832) Goethe devant le portrait de Talleyrand par Gérard, cité par Hubert L’Huillier, commissaire-priseur

« Talleyrand (Prince de) : s’indigner contre. »

Gustave FLAUBERT (1821-1880), Dictionnaire des idées reçues (posthume, 1913)

« Le problème moral que soulève le personnage de Talleyrand, en ce qu’il a d’extraordinaire et d’original, consiste tout entier dans l’assemblage, assurément singulier et unique à ce degré, d’un esprit supérieur, d’un bon sens net, d’un goût exquis et d’une corruption consommée, recouverte de dédain, de laisser-aller et de nonchalance. »

Charles-Augustin SAINTE–BEUVE (1804-1869), Monsieur de Talleyrand (1870)

« Talleyrand, ci-devant noble, ci-devant prêtre, ci-devant évêque, avait trahi les deux ordres auxquels il appartenait. » 1785

Louis MADELIN (1871-1956), De Brumaire à Marengo, Histoire du Consulat et de l’Empire, tome III (1938)

« Trop critiqué après avoir été trop loué. »

François FURET (1927-1997 ) et Denis RICHET (1927-1989), La Révolution française (1965)

Le XXe siècle a fait une nouvelle analyse de Talleyrand : il a quitté l’habit du traître parjure et du « diable boiteux et ses biographes ont enfin vu une continuité politique dans sa vie.

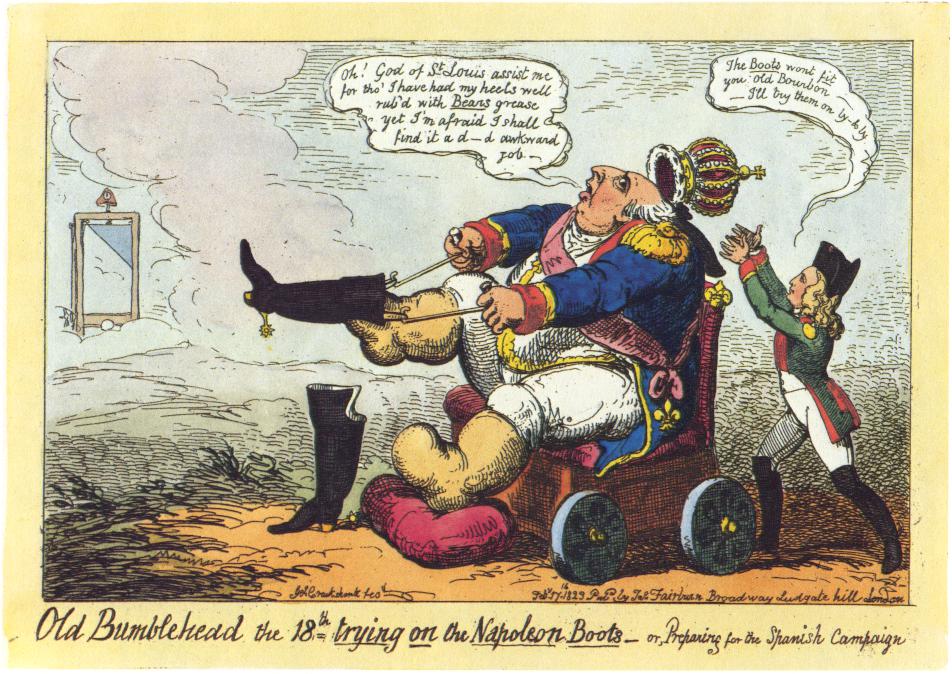

Caricature de Louis XVIII. Promenade au Palais-Royal. Le roi métaphoriquement sur le trône. Anonyme.

« La mise en image du gros appétit et de la forte corpulence des Bourbons, bien au-delà d’une simple plaisanterie, renvoie à tous les écrits et à toutes les représentations des rois ogres, anthropophages et dévoreurs du peuple par le biais des impôts et de la guerre. » 6

Annie DUPRAT (née en 1948). « Une guerre des images : Louis XVIII, Napoléon et la France en 1815 » , Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 2000

Les caricatures vont devenir de plus en plus cruelles, attaquant le physique du personnage. Avec Louis XVIII et Louis-Philippe, les dessinateurs sont à la fête – et les chansons font chorus. Le pire est quand même à venir… avec l’antisémitisme à la fin du XIXe siècle.

« Le Roi, dont la sagesse exquise

Sait mettre le temps à profit,

Passe trois heures à l’église,

Quatre à table et quatorze au lit.

Restent pour le soin de l’Empire,

Trois autres, mais hélas,

Ce temps peut à peine suffire

Pour ôter et mettre ses bas. » 1973Le Roi dont la sagesse exquise, chanson. La Révolution de Juillet (1972), Jean-Louis Bory

Malgré les mesures libérales (loi militaire, loi électorale, liberté de la presse), malgré une politique économique bien menée, le régime a toujours de nombreux opposants, à gauche comme à droite. Et Louis XVIII, le roi podagre, est accusé de bien des péchés : paresse, gourmandise et bigoterie.

Les chansonniers s’en donnent à cœur joie, y compris les Anglais, nos meilleurs ennemis (avant l’Entente cordiale actée par Louis-Philippe avec la reine Victoria dans le Discours du trône, 27 décembre 1843).

Vieux Pantin (empoté) le 18eme, essayant les bottes de Napoléon – ou Préparation de la Campagne Espagnole.

Caricature anglaise de Louis XVIII, signée George Cruikshank, publiée le 17 février 1823. British Muséum

« Je suis comme les femmes pas très jolies, que l’on s’efforce d’aimer par raison. Après tout, c’est encore la nécessité qui fait les meilleurs mariages. » 1906

LOUIS XVIII (1755-1824). Le Calendrier de l’histoire (1970), André Castelot

Ce roi possède une qualité rare : l’humour. Il est en même temps trop lucide pour ignorer qu’il n’est pas aimé. Pour d’autres raisons, son frère, le futur Charles X, n’aura pas cette intelligence de la situation, d’où la nouvelle révolution en 1830.

Cette cruelle caricature montre Louis XVIII le goutteux, plus obèse et difforme que nature, comparé au jeune Napoléon II (l’Aiglon) qui mourra de tuberculose. En dépit de la « graisse d’ours » (sous-entendu, le soutien russe), le roi de France avachi sur son trône à roulettes se révèle incapable de mettre les bottes de Napoléon ! Son fils est prêt à prendre la couronne du Bourbon si elle tombe… Mais le futur Charles X n’attend que la mort de son frère pour régner à son tour.

« Vous vous plaignez d’un roi sans jambes, vous verrez ce que c’est qu’un roi sans tête. » 1908

LOUIS XVIII (1755-1824), qui ne connaît que trop bien son frère, le comte d’Artois. Encyclopédie des mots historiques, Historama (1970)

Rendu quasi infirme par la goutte à la fin de sa vie, le roi ne connaît que trop bien son frère. À 57 ans, le comte d’Artois garde l’allure d’un jeune homme et monte royalement à cheval. Malgré cette séduction naturelle, il se fera détester.

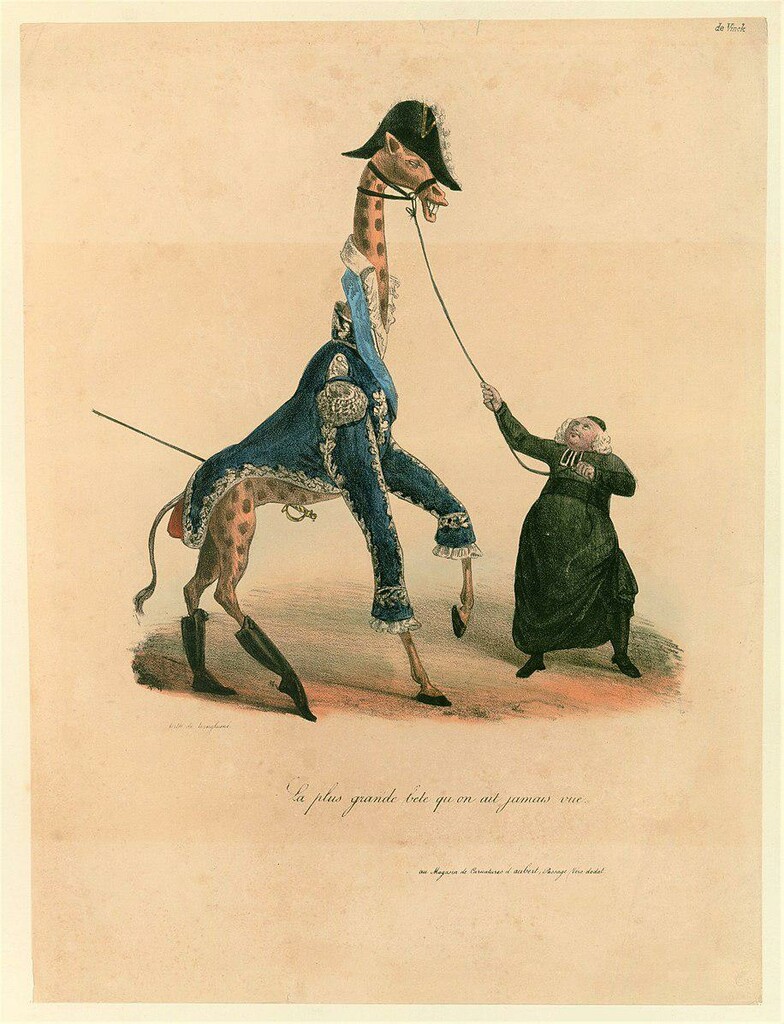

La plus grande bête qu’on n’ait jamais vue. Caricature contre Charles X représenté en girafe affublée d’un bicorne, portant habit chamarré à épaulettes, bottes et épée Estampe anonyme, 1830. Gallica.

Le titre vaut naturellement citation, avec quelques plaisantes explications.

« La plus grande bête qu’on n’ait jamais vue. » 12

Philippe VI de VALOIS (1294-1350), avant la bataille du mont Cassel, 23 août 1328. Les Proverbes : histoire anecdotique et morale des proverbes et dictons français (1860), Joséphine Amory de Langerack

La caricature politique s’empare de la girafe assimilée à la physionomie longiligne du roi Charles X, si différent en cela comme en tout de son défunt frère Louis XVIII. Malgré d’autres évènements politiques et artistiques, l’année 1827 sera qualifiée d›« année de la girafe » (Les Mœurs et la Caricature en France (1888), John Grand-Carteret.

Offerte à Charles X, bientôt baptisée « Zarafa » , curiosité littéralement historique, la girafe vécut dans la ménagerie du Jardin des plantes à Paris, de 1827 à 1845. Ce cadeau diplomatique de Méhémet Ali, vice-roi en Égypte ottomane, fait partie d’un trio destiné à des souverains d’Europe. Dernière girafe vue sur le continent européen, « Médicis » fut offerte à Laurent de Médicis en 1486 à Florence.

Cette Zarafa est à l’origine d’innombrables illustrations et objets de décor dit « à la girafe » . La « girafomania » s’affiche partout (gravures, vaisselle, tapisseries et papier peint, coiffure « à la girafe » , bijoux, etc.) et inspire un couple de personnages typiques du Carnaval de Paris : la girafe et son cornac.

Pour l’heure, le cornac de Charles X royalement costumé en girafe est un prêtre : allusion flagrante à sa foi chrétienne devenue bigoterie avec l’âge et influençant sa politique réactionnaire, dans une France qui garde le souvenir de sa Révolution.

« J’aimerais mieux scier du bois que de régner à la façon du roi d’Angleterre. » 1996

CHARLES X (1757-1836). Histoire de la Restauration, 1814-1830 (1882), Ernest Daudet

C’est dire sa volonté de s’affranchir de la Charte que Louis XVIII avait certes « octroyée » à ses sujets, mais qui comporte des garanties contre les abus de l’Ancien Régime. L’Angleterre reste le modèle de cette monarchie constitutionnelle, chère aux philosophes des Lumières du XVIIIe siècle.

Charles X qui ne s’est jamais initié aux idées de son temps ne saurait se plier aux règles du gouvernement représentatif. Cet homme charmant, si jeune d’allure quand il accède au trône à 67 ans et populaire pendant quelques mois, n’a certes pas le tempérament d’un monarque absolu et moins encore d’un tyran. Mais ce premier émigré (avec sa cour) sous la Révolution reste un homme de l’Ancien Régime, entouré de courtisans « plus royalistes que le roi » qui font toujours écran entre le roi et son peuple.

« L’époque actuelle sera difficile à expliquer à nos arrière-neveux. » 1997

Le Constitutionnel, à propos de la loi sur le sacrilège, avril 1825. Le Parti libéral sous la Restauration (1876), Paul Thureau-Dangin

Ce journal libéral ne peut qu’être scandalisé par cette loi, proposée le 4 janvier 1825 et votée le 20 avril : les travaux forcés pour le vol d’une œuvre pieuse, la mort si le ciboire contient des hosties, le poing coupé et l’échafaud en cas de profanation ! La loi du ministère Villèle passe, malgré l’opposition de fervents catholiques tel Chateaubriand.

Après la Chambre introuvable issue des élections législatives de 1815 (14 et 22 août) et comportant une majorité de députés royalistes, dits « ultras » , la « Chambre retrouvée » vote le 28 avril la loi dite du « milliard des émigrés » : un capital d’un milliard rapportant trente millions de rentes doit indemniser les émigrés lésés par la vente de leurs biens sous la Révolution. Créée dans de bonnes intentions – soulager certaines misères réelles et rassurer les acquéreurs de biens nationaux –, la loi est présentée par les ultras comme la première mesure rétablissant les ordres privilégiés en leur ancien état. Les deux principaux bénéficiaires sont le duc d’Orléans (futur Louis-Philippe) et le marquis de La Fayette. L’effet dans le pays est déplorable. Ce n’est qu’un début.

La cérémonie du sacre sera du plus mauvais effet.

La légende vaut citation :

« Une fois sacré, rien ne le fut pour moi. » 14

Parole de Charles X

« Imité d’une caricature faite en 1815 contre Napoléon Ier par les royalistes » (le plagiat est volontaire), on voit Charles X chevauchant une panthère, piétinant publiquement la Charte constitutionnelle et ses victimes : le maréchal Brune, le maréchal Ney, Mouton-Duvernet, etc… Cette œuvre de Pierre Langlumé (imprimeur-lithographe) est également diffusée (et traduite) en Angleterre.

« Une belle fête costumée à la gothique. » 1998

Le mot qui circule dans le pays. Regalia : emblèmes et rites du pouvoir (2012), Bernard Dupaigne, Yves Vadé

À propos du sacre de Charles X à Reims, cérémonie du 29 mai 1825, telle que les tableaux en font foi. Seuls les ultras (royalistes) pavoisent. Le peuple est révolté par ce rappel ostentatoire de l’Ancien Régime.

« Français que Reims a réunis,

Criez : « Montjoie et Saint-Denis ! »

On a refait la sainte Ampoule

Et comme au temps de nos aïeux

Des passereaux, lâchés en foule

Dans l’église volent joyeux […]

Le peuple crie : « Oiseaux, plus que nous soyez sages,

Gardez bien votre liberté ! » » 1999BÉRANGER (1780-1857), Le Sacre de Charles le simple (1825), chanson. Causes célèbres de tous les peuples (1858), Armand Fouquier

Notre meilleur chansonnier chroniqueur a beau jeu d’ironiser, à l’unisson du peuple choqué par tant de pompe et par tout ce que cela annonce.

Ce sacre reprend le cérémonial de l’Ancien Régime, les sept onctions et les serments sur les Évangiles. Il se déroule sur trois jours : 28 mai, cérémonie des vêpres ; 29 mai, cérémonie du sacre ; 30 mai, remise de récompense pour les chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit, pour finir ; le 31 mai, par le toucher des écrouelles. Le sacre symbolise pour le roi et les élites un retour à la monarchie absolue.

Le peuple ne peut quand même pas oublier la Révolution et l’Empire. Et l’opposition va se manifester contre le dernier « roi de France » , jusqu’à la prochaine révolution. La chanson et surtout la caricature seront des moyens d’expression aussi efficaces que les manifestations. L’un des maîtres du genre va s’imposer pendant quatre décennies.

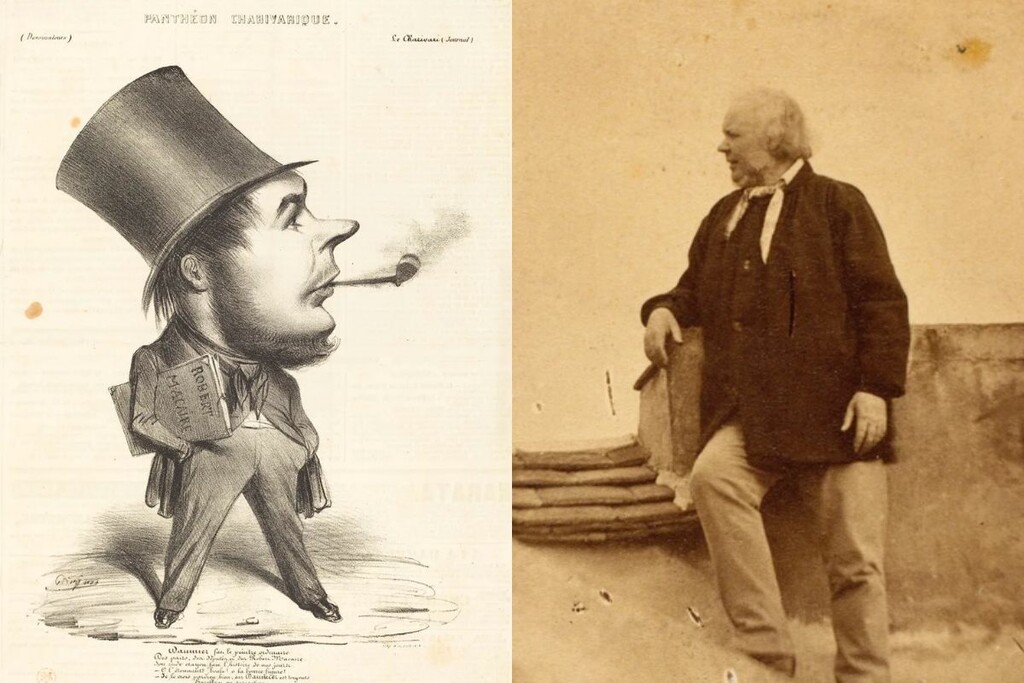

Honoré Daumier (1808-1879), Panthéon charivarique. Benjamin Roubaud, dit Roquevaire, dessinateur-lithographe. Publié dans le Charivari du 18/01/1839. BNF.

Daumier sur le toit de son atelier vers 1860, épreuve sur papier albuminé à partir d’un négatif verre ((anonyme). Musée d’Orsay.

La légende vaut citation… et l’artiste mérite cet hommage naïf.

« Daumier fut le peintre ordinaire

Des pairs, des députés, et des Robert Macaire.

Son rude crayon fait l’histoire de nos jours.

O l’étonnante bouille, o la bonne figure !

Je le crois pardieu bien, car Daumier est toujours,

Excellent en caricature. » 16Benjamin ROUBAUD, dit ROQUEVAIRE (1811-1847)

Honoré Daumier (1808-1879) entre dans l’histoire de la caricature qu’il va illustrer avec génie jusqu’en 1870. Le peintre sera moins heureux – et c’est sans doute injuste.

L’air juvénile, le nez en l’air, l’artiste est représenté avec un carton à dessin sous le bras, contenant la série des Robert Macaire – personnage imaginaire lié au romantisme, figurant le bandit, l’affairiste sans scrupule, récurrent dans diverses œuvres théâtrales, romanesques et visuelles (caricature, gravure et plus tard au cinéma).

Notons que cette plaisante caricature inaugure la mode à suivre des grosses têtes plantées sur un petit corps – Daumier sera lui-même trop original pour céder souvent à cette facilité.

« J’admirai son visage éclatant de force et de bonté, les petits yeux perçants, le nez retroussé comme par un coup de vent de l’idéal, la bouche fine, gracieuse, largement ouverte, enfin toute cette belle tête de l’artiste. »

Théodore de BANVILLE (1823-1891) donne cette description de Daumier. Léon Rosenthal, L’Art de notre temps, Daumier (1911)

Fils d’un vitrier marseillais faisant professions d’encadreur, réparateur de tableaux et dessinateur, l’enfant de six ans suit son père à Paris en 1814. Jean-Baptiste Louis Daumier rêve d’une carrière littéraire à l’époque du roman roi, mais renonce vite. Honoré travaille comme commis, avant de suivre des cours de dessin auprès du peintre Alexandre Lenoir et de travailler chez un lithographe également éditeur.

En 1829, il collabore à La Silhouette, premier hebdomadaire satirique illustré en France, créé par le bientôt célèbre Charles Philippon qui publie ses premières caricatures de Louis-Philippe.

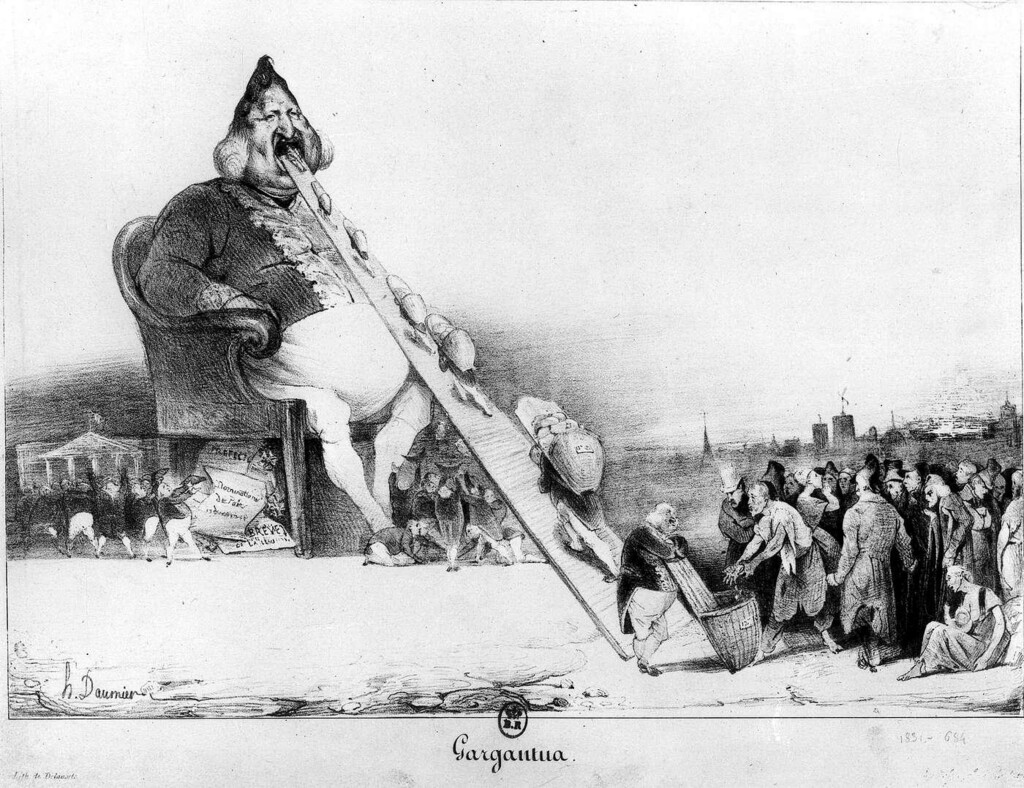

Son Gargantua, litho en noir et blanc dans La Caricature du 29 décembre 1831 est exposée dans la vitrine du journal : Louis-Philippe, tel un ogre, avale tout l’or rassemblé en imposant le peuple, pour le déféquer en autant de nominations politiques et rétributions au profit de la classe privilégiée. C’est son premier chef d’œuvre.

Cette célébrité immédiate lui vaut des ennuis avec la justice. Sa caricature est retirée de la vitrine en 1832, tous les exemplaires sont saisis, la pierre lithographique est brisée. Il est condamné à six mois de prison avec une amende de 500 francs « pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement » .

« Me voici donc à Pélagie, charmant séjour où tout le monde ne s’amuse pas. Mais moi je m’y amuse, quand ce ne serait que pour faire de l’opposition. »

Honoré DAUMIER (1808-1879), Lettre au peintre Jeanron (1832)

Le jeune homme est enfermé à Sainte-Pélagie, près du Jardin des plantes. Mais le moral est bon et le talent aussi évident que sa vocation. Ses caricatures accompagnent l’essor de la lithogravure. Ce procédé venu d’Allemagne et arrivé à Paris vers 1815 va permettre la diffusion populaire du dessin de presse.

La Caricature cesse de paraître, mais Le Charivari de Philippon prend la suite. Journal spécialement dirigé contre Louis-Philippe, il joue un rôle important dans la vie politique. Daumier produit aussi des caricatures sociales tournant en ridicule la société bourgeoise. Mais en 1835, les « lois de septembre » interdisent à la presse de recourir à la caricature politique : beaucoup de journaux sont touchés.

Daumier se lance dans le portrait de mœurs, avec des séries comme les Locataires et propriétaires, ou les Bas bleus qui épinglent les femmes qui écrivent, George Sand étant particulièrement visée. Il réalise la série des Cent et Un Robert Macaire. Ses thèmes de prédilection : transports en commun, coins de rue, scènes nocturnes, intempéries. Il croque les riches avec férocité, il saisit les pauvres logés dans les soupiraux… selon l’inspiration toujours en éveil. En 1845, il compose la série sur les Gens de justice où il croque le théâtre des avocats. Chez Daumier, la vie en société est comme un théâtre perpétuel, la comédie des puissants, le monde de l’argent, les affres de la vanité. Il participe logiquement à l’illustration de la Comédie humaine chère à Balzac.

Acteur autant que témoin, Daumier met son siècle en images avec son crayon à lithographier. En croquant la société, il a fait trembler empereurs, rois et présidents. Il a vécu sous six régimes politiques différents : l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République. Il a connu trois épisodes révolutionnaires : les trois Glorieuses, les journées insurrectionnelles de 1848 et la Commune de Paris. Mais sa vie est sans histoire : pas de péripéties romanesques ni de voyages lointains.

En 1848, au début la Seconde République, l’artiste se met à la peinture. Fervent républicain, sa toile La République nourrissant ses enfants et les instruisant est parmi les finalistes d’un concours de peinture. Des commandes officielles s’ensuivent et il participe au Salon avec Le Meunier, son fils et l’âne. Mais après des premiers mois utopiques, le climat politique et social se dégrade. Il revient à la caricature et crée en 1851 la statue de « Ratapoil » , personnage préfigurant le coup d’État de Louis-Napoléon en décembre de la même année.

Le renversement de la République et l’avènement du Second Empire ne le gênent pas pour peindre, au contraire ! Il se lie d’amitié avec les peintres de Barbizon, Camille Corot, Jean-François Millet et Théodore Rousseau. Son style évolue, préfigurant les impressionnistes. Cette activité de peintre et de sculpteur ne l’empêche pas de continuer à publier de nombreuses lithographies dans les journaux. C’est un travailleur acharné, toujours inspiré.

« Daumier a quelques rapports avec Molière. Comme lui, il va droit au but. L’idée se dégage d’emblée. On regarde, on a compris »

Charles BAUDELAIRE (1821-1867), Curiosités esthétiques ; L’art romantique et autres œuvres critiques. VII. Quelques caricaturistes français en 1857

Bel hommage du génie au génie : « Je veux parler maintenant de l’un des hommes les plus importants, je ne dirai pas seulement de la caricature, mais encore de l’art moderne, d’un homme qui, tous les matins, divertit la population parisienne, qui, chaque jour, satisfait aux besoins de la gaieté publique et lui donne sa pâture. Le bourgeois, l’homme d’affaires, le gamin, la femme, rient et passent souvent, les ingrats ! sans regarder le nom. Jusqu’à présent les artistes seuls ont compris tout ce qu’il y a de sérieux là-dedans, et que c’est vraiment matière à une étude. On devine qu’il s’agit de Daumier. »

Se consacrant tout entier à la peinture et à la sculpture en 1860, Daumier ne peut en vivre. Il réintègre Le Charivari en décembre 1863. En 1865, il quitte Paris pour vivre avec sa femme à Valmondois (Val-d’Oise) dans une maison au centre du village mise à sa disposition par Corot sur l’insistance d’un ami sculpteur. Mais sa vue baisse, les problèmes financiers s’accumulent. En 1871, il publie des lithographies particulièrement sombres sur la guerre avec la Prusse. Ses dernières lithos paraissent dans Le Charivari en 1872. En 1877, il reçoit une pension de l’État.

Avril 1878, une rétrospective de ses œuvres est organisée par la galerie Durand-Ruel (marchand d’art promoteur des impressionnistes) et présidée par Victor Hugo (véritable monument vivant). Devenu complètement aveugle, Daumier ne vient pas. Le public non plus… La BNF est dépositaire de ses quelque 4000 caricatures. En 2008, une rétrospective de 200 titres montre la modernité, l’originalité de l’artiste rebelle et grinçant. Surnommé le « Michel-Ange de la caricature » , il restera dans les esprits comme un dessinateur de presse.

« Il est inutile de raconter le paradoxe de sa carrière. Pris pour un caricaturiste, il est mort très pauvre, très célèbre et totalement inconnu. »

« Les traits acérés de Daumier » par Frédérique Roussel, Libération, 28 avril 2008

Honoré Daumier demeure le premier grand artiste contemporain à se pencher sur le sort des opprimés en dénonçant les raisons politiques profondes de leur misère matérielle et morale. Nous allons le retrouver au fil de 12 œuvres célèbres ou à (re)découvrir.

MONARCHIE DE JUILLET

Gargantua. Louis-Philippe caricaturé par Daumier. 1831. BNF

« Gros, gras et bête,

En quatre mots c’est son portrait :

Toisez-le des pieds à la tête,

Aux yeux de tous, il apparaît

Gros, gras et bête.

En pelle s’élargit sa main,

En poire s’allonge sa tête,

En tonneau croit son abdomen,

Gros, gras et bête. » 2058Agénor ALTAROCHE (1811-1884), Gros, gras et bête, chanson. Les Républicaines : chansons populaires des révolutions de 1789, 1792 et 1830 (1848), Pagnerre

Poète et député, ce chansonnier est aussi un journaliste engagé, enthousiaste de cette nouvelle presse républicaine au lendemain de la brève révolution de 1830 (les Trois Glorieuses). On chansonne le roi sexagénaire dont le physique est déjà une caricature en soi.

La main « en pelle » fait allusion à la rapacité du personnage : rentré en possession, grâce à Louis XVIII, de l’immense fortune de la branche d’Orléans, plus riche que les Bourbons, principal bénéficiaire de la loi sur le milliard des émigrés (1825), il gère son patrimoine en bon père de nombreuse famille – huit enfants pour qui il quémandera encore des dotations. La poire est irrésistiblement associée à son visage et son ventre reflète son obésité.

« Gargantua » , l’une des premières grandes lithographies politiques du « Michel-Ange de la caricature » , est pensée comme un véritable tableau. Louis-Philippe, assis sur son trône, accueille dans sa bouche béante une longue échelle descendant jusqu’au sol. Sur cette échelle grimpent des valets qui déversent des hottes d’écus dans la bouche du roi. En bas à droite, une hotte se remplit avec l’argent qu’apporte une foule où l’on reconnaît des artisans et négociants. Sous l’échelle, aux pieds du roi, des personnages mieux vêtus, des privilégiés, récoltent les pièces échappées pendant le transport. En bas à gauche, des notables en habit attrapent les brevets et les décorations qui tombent du trône royal (en fait une chaise percée) et se précipitent vers l’Assemblée nationale.

Exposés dans la vitrine de La Caricature pour attirer les badauds, tous les exemplaires de Gargantua sont bientôt saisis par la justice et la pierre lithographique brisée. L’inspiration rabelaisienne et scatologique constituait une offense à la personne du roi – notamment le visage en poire – idée de Philippon, reprise par Daumier entre autres caricaturistes. Condamné à six mois de prison et une amende de 500 F « pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement » , laissé en liberté provisoire, Daumier ne sera incarcéré qu’après la publication de deux autres charges contre le régime en août 1832 : Les Blanchisseurs et La Cour du roi Pétaud.

Sous la Monarchie de Juillet, la feuille volante a encore une grande part dans la production d’images satiriques, mais les périodiques illustrés se multiplient et le destin de la caricature politique est désormais lié à celui de la presse – et de sa liberté Les plus connus, La Caricature et Le Charivari, fondés par Philippon, publient régulièrement les lithos de Daumier. Ce couple exaspère le pouvoir… La censure frappera en 1835.

Caricatures de Louis-Philippe, publiées par Charles Philippon qui en est aussi l’auteur, La Caricature. 1831.

Elles reflètent la détérioration de la popularité de Louis-Philippe, dès la première année de son règne ! Elles marquent en même temps la mode de la poire qui fait fureur, associée à l’image du roi.

« Nous cherchons à nous tenir dans un juste milieu également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. » 2065

LOUIS–PHILIPPE (1773-1850), Discours du trône, 31 janvier 1831. Le Moniteur officiel, 31 janvier 1831

« Entre la poire et le fromage, le peuple demande pour juste milieu la liberté. »

Le Figaro, 9 mars 1831

Né journal littéraire et satirique en 1826 (par référence au personnage théâtral de Beaumarchais), Le Figaro exploite la mode de la Poire, réservoir inépuisable de bons mots et de caricatures. La ressemblance avec le visage du roi est exploitée au point que le lecteur subit presque quotidiennement une « indigestion de poire » et en redemande.

Ces planches sont également vendues dans les rues par des crieurs. Des rapins et des étudiants, familiers de La Caricature de Philippon, gribouillent la Poire sur les murs, « de toutes les grandeurs et de toutes les formes … emblème du mépris pour le monarque régnant » . Les murs du Quartier latin sont ornés d’un « luxe de poires » charbonnées, un bon nombre étant suspendues à des potences.

La mode est reprise par les gamins de Paris. Fenimore Cooper (auteur américain du Dernier des Mohicans) dénombre « quelques milliers de poires dessinées à la craie, au charbon, ou d’autres substances, sur les murs de la capitale » et Alexandre Dumas se rappelle que « tous les murs de Paris étaient couverts de cette ressemblance grotesque » . Philippon, caricaturiste et directeur de La Caricature en tire un « légitime sentiment de vanité paternelle » .

Cependant que le « Roi des barricades » doit gouverner au plus près. Le régime (libéral) reste fragile jusqu’en 1835 : menacé sur sa gauche par les républicains frustrés de leur république après une révolution pour rien, et sur sa droite par les légitimistes, frappés de stupeur devant la chute si rapide de la branche Bourbon et l’escamotage du pouvoir par la branche Orléans. Dans ces conditions, le juste milieu s’impose. Il deviendra le « Tiers Parti » .

Avec la popularisation de la Poire, la satire trouve dans cette comparaison un « réservoir inépuisable de bons mots… avec frénésie sur un temps très court, ce qui lui a permis de s’imposer comme un motif efficace, donc légitime » . Ainsi, dans le Figaro de janvier 1832, le lecteur subit presque quotidiennement une « indigestion de poire » (Emmanuel Arago).

Wikipédia consacre à la Poire (caricature) un article réjouissant et très documenté où Louis-Philippe figure en bonne place.

Louis-Philippe vu par Daumier. Le passé, le présent et l’avenir. Début 1834. Musée d’Art et d’Histoire-Paul Éluard (Saint-Denis).

À gauche, une expression de confiance mêlée de suffisance (le passé), de face un air grincheux et fermé (le présent), à droite, enfin, une expression d’effroi.

« L’Pèr’ Lapoir’, ce grand citoyen,

Dit qu’il ne veut que notre bien […]

L’Pèr’ Lapoir’ se dit libéral,

C’est une farce de carnaval.

Ah ! ah ! ah ! oui vraiment

L’pèr’ Lapoir est bon enfant. » 2087Le Père Lapoire, chanson. Les Républicaines : chansons populaires des révolutions de 1789, 1792 et 1830 (1848), Pagnerre

Lors de la publication de cette planche, la Monarchie de Juillet, née de l’insurrection populaire des « Trois Glorieuses » (28, 29, 30 juillet 1830), mais d’assise essentiellement bourgeoise, vit une période de crise économique et d’agitation sociale. Cette situation est attisée par les républicains, en conflit ouvert avec le pouvoir depuis les funérailles du général Lamarque (juin 1832), occasion d’une insurrection immortalisée par Hugo dans Les Misérables. Cela conduit le gouvernement à une politique de répression et à des lois restreignant les libertés d’expression et d’association.

La tête du roi caricaturée en forme de poire s’affirme depuis Gargantua – idée lancée par le directeur du journal Charles Philippon, exploitée par Daumier, reprise par les chansonniers : une évidente provocation, alors que la censure veille… Mais le thème de la tête à trois visages se réfère à l’Allégorie de la Prudence, (Londres, National Gallery), tableau du Titien que Daumier ne pouvait ignorer, en raison de sa culture artistique et des copies disponibles.

Reste la signification de ce portrait-charge qui ressort clairement de la lecture successive des visages du roi dans l’ordre indiqué par le titre de la planche : à gauche, la suffisance – de face, la mauvaise humeur – à droite, l’effroi.

Ces trois visages reflètent l’évolution du climat politique et social de la Monarchie de Juillet à laquelle Daumier s’amuse à prophétiser l’avenir le plus sombre…à juste titre, mais avec beaucoup d’avance.

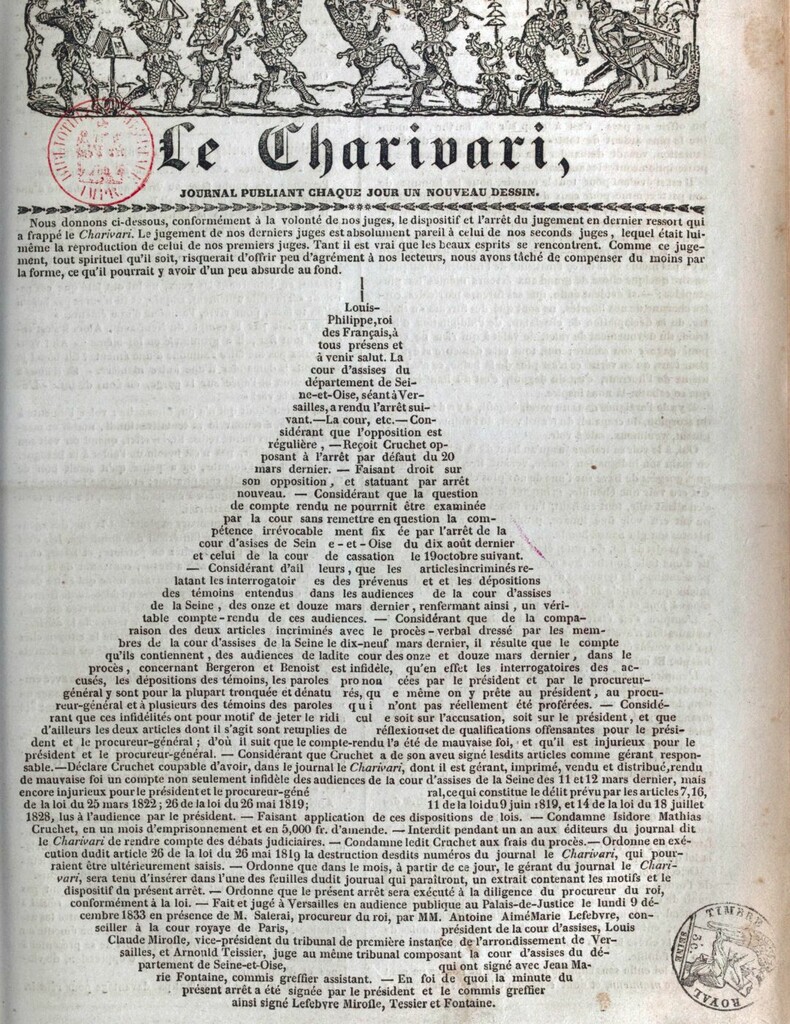

Une du Charivari. 27 février 1834. Texte de loi reproduit en forme de poire. BNF

« … Sont désormais passibles de très lourdes peines : la provocation, suivie ou non d’effet, aux crimes contre la personne du roi ou les membres de la famille royale ; l’offense au roi commise par voie de presse lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle… » 19

En butte à la justice, Le Charivari de Philippon s’empare le 27 février 1834 de la poire séditieuse (représentation du roi sous la forme d’une poire) pour publier, « conformément à la volonté de [se]s juges » , une décision qui le frappe.

Sous la forme d’un calligramme aussi irrévérencieux pour le roi que pour la justice, le journal ironise sur le sens de l’arrêt, en se proposant « de compenser du moins par la forme, ce qu’il pourrait y avoir d’un peu absurde au fond » .

Mais les « lois de septembre » interdiront à la presse de recourir à la caricature politique pour les dessins, gravures et lithographies : beaucoup de journaux seront touchés. La loi du 9 septembre 1835 rétablira la censure.

Thiers par Daumier, Le Charivari, 2 juin 1833.

« Sans jalousie, sans petitesse, sans morgue et sans préjugés, [Thiers] se détache sur le fond terne et obscur des médiocrités du temps. » 2039

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

Témoignage d’un incontestable géant des lettres, éternel déçu de la politique, noble restant attaché à la cause qu’il sait sans espoir de la monarchie légitimiste, en cette époque où la noblesse perd pour la première fois le pouvoir au profit de la bourgeoisie montante. Thiers sera le défenseur de cette classe, qu’il soit au gouvernement ou dans l’opposition, jusqu’à la Troisième République qu’il contribuera à fonder, quarante plus tard ! En attendant…

« Faisons donc la République, la République honnête, sage, conservatrice. » 2060

Adolphe THIERS (1797-1877), Manifeste de M. Thiers. Portraits historiques (1883), H. Draussin

La Charte revue et corrigée, approuvée le 7 août 1830 par une majorité de députés (219 contre 33, mais plus de 200 absents), reconnaît certes la liberté de la presse, l’abolition de la censure, l’initiative des lois à la Chambre, la suppression des justices d’exception, tandis que le catholicisme n’est plus religion d’État. Mais la France se retrouve quand même en monarchie. Le 9 août, le duc d’Orléans a prêté serment sur la Charte et devient Louis-Philippe Ier, roi des Français (et non plus roi de France).

Thiers va cautionner cette monarchie constitutionnelle, comme le très républicain La Fayette qui s’y est rallié pour une dernière heure de gloire… Ministre de Louis-Philippe à plusieurs reprises, Thiers tentera de sauver le régime en 1848.

« Il n’est point parvenu, il est arrivé. » 2084

TALLEYRAND (1754-1838), parlant de Thiers, 1834. Monsieur de Talleyrand (1870), Charles-Augustin Sainte-Beuve

Talleyrand a joué le rôle de parrain politique auprès de Thiers, personnage ambitieux, arriviste et comparable à lui par certains côtés. Selon les sources, le mot de « parvenu » (marseillais) fait référence à la fortune de Thiers, à sa carrière politique rapide, voire à sa réception à l’Académie française où il est donc « arrivé » , en 1834.

À ce propos, le jugement d’Hugo sur le style de Thiers est aussi dur pour lui que pour son public : « Thiers est un portier écrivain qui a trouvé des portiers lecteurs. »

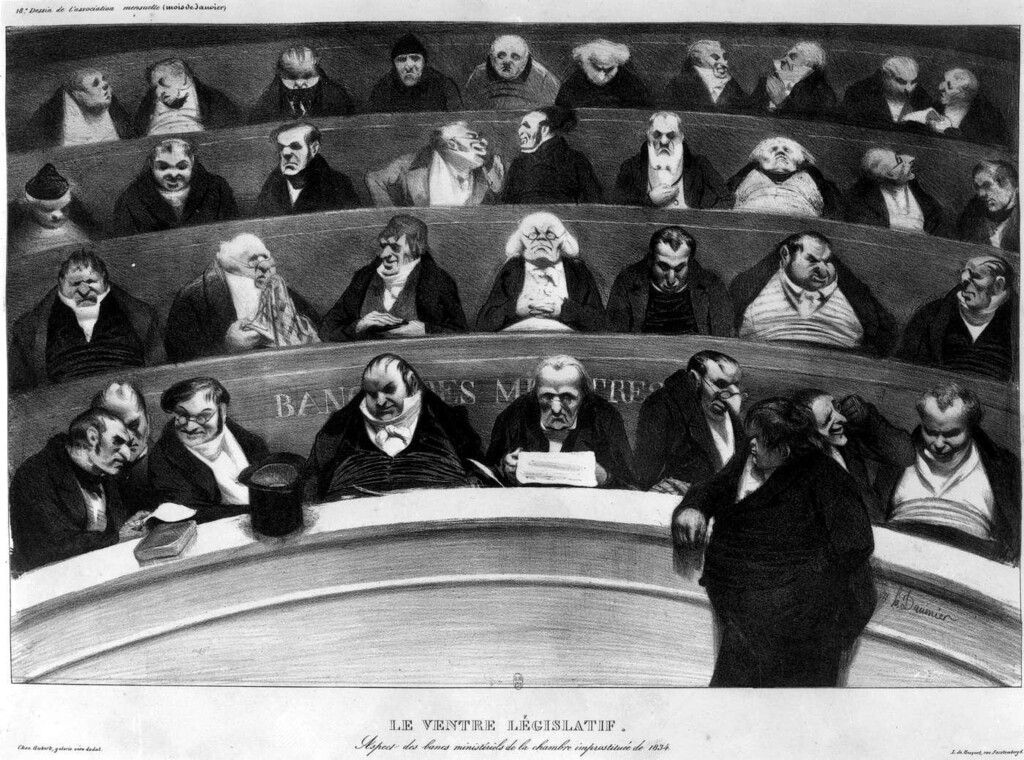

Le Ventre législatif. Les célébrités du juste milieu par Daumier. L’Association mensuelle, 13 janvier1834. BNF.

Rappelons le mot devenu historique de Louis-Philippe, cité en français dans nombre de dictionnaires.

« Nous cherchons à nous tenir dans un juste milieu également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. » 2065

LOUIS–PHILIPPE (1773-1850), Discours du trône, 31 janvier 1831. Le Moniteur officiel, 31 janvier 1831

Ce mot fameux et apparemment de bon sens sera repris par divers personnages de divers partis. Wikipédia lui consacre une ébauche d’article philosophique, Aristote lui ayant donné ses lettres de noblesse.

En politique, c’est une autre histoire ! Sous la Révolution et notamment la Terreur, cette notion a déjà eu ses martyres. Mais c’est sous la Monarchie de Juillet qu’il prend tout son sens avec le Tiers parti, entre les royalistes légitimistes et les républicains.

La formule du « juste milieu » donne à Charles Philippon, directeur de La Caricature et du Charivari, l’idée de publier des portraits-charges de personnalités du régime qu’il annonce à ses lecteurs dès le mois d’avril 1831. Échelonnée de 1832 à 1835, la publication de ces lithographies satiriques a pour toile de fond le durcissement de la rivalité entre le “ parti du mouvement ” (Laffitte), au pouvoir du 2 novembre 1830 au 22 mars 1831, et “ le parti de la résistance ” (Casimir Perier, Thiers, Guizot, Soult…) qui prend la relève, sous le regard critique et face à l’agitation grandissante des républicains, aux rangs desquels on trouve naturellement Philippon et Daumier.

« La Caricature, écrit Charles Philippon dans le numéro du 26 avril 1832, avait promis à ses abonnés une galerie de portraits des célébrités du juste milieu, dont les ressemblances, consciencieusement étudiées, devaient posséder, outre un caractère énergique, ce trait burlesque connu sous le nom de “charge”… La Caricature a différé quelque temps la réalisation de ce projet, parce qu’elle a fait modeler chaque personnage en maquette. C’est d’après ces moules de terre que les dessins ont été exécutés. »

Le projet étant confié à Daumier, l’artiste a l’idée de ces modèles en terre crue coloriée : c’est la plus remarquable série de caricatures sculptées jamais réalisées. Trente-six bustes-charges nous sont parvenus : ministres et personnages influents de l’entourage de Louis-Philippe, députés issus de la magistrature, l’industrie et la banque, journalistes gouvernementaux, tous hostiles aux idées républicaines, voire au mouvement romantique et aux tendances les plus modernes de l’art et de la littérature. Plusieurs de ces “ célébrités du juste milieu ”, députés ou ministres, réapparaissent sur les bancs de la “ chambre improstituée ” dans la planche de 1834, Le Ventre législatif.

Daumier modela les bustes-charges de mémoire et en sculpteur émérite ! Accentuant les particularités physionomiques de ses personnages, il cède au goût du laid et du burlesque dans l’esprit de son temps. Il s’inspire aussi de la physiognomonie du pasteur suisse Lavater et de la phrénologie du docteur Gall qui prétendaient étudier le caractère, les « facultés » dominantes des individus, le premier d’après les traits de leur visage, le second d’après la forme générale et les bosses de leur crâne. Nous reviendrons sur la dangerosité de ces théories appliquées au domaine médical ou pénal.

Si Daumier charge ses personnages, c’est pour révéler en républicain ce qu’il considère comme leur personnalité profonde, dénonçant du même coup les travers du régime qu’ils incarnent. Cette charge extrêmement violente contre la bourgeoisie libérale doit être placée dans le contexte idéologique de leur création.

C’était vraiment bien la peine de nous faire tuer. Daumier. La Caricature, 27 août 1835.

La légende vaut plus que jamais citation (mais Daumier est rarement l’auteur des textes).

« C’était vraiment bien la peine de nous faire tuer. » 2061

Honoré DAUMIER (1808-1879), lithographie publiée dans La Caricature (1835)

Au centre du dessin, trois morts sortent d’une tombe pour dire ces mots.

À droite, une croix porte l’inscription « Morts pour la liberté » . À gauche, une colonne affiche la date des « 27-28-29 juillet 1830 » (évoquant le Génie de la Bastille, monument dédié aux victimes de cette révolution). Au lointain, on devine une charge furieuse contre des manifestants.

Thématiquement, l’œuvre du futur peintre se rapproche d’un des Caprices de Goya (n° 39). Elle évoque aussi la tradition des danses macabres médiévales qui mettent en scène des morts sortis de leurs tombes pour rappeler avec ironie aux vivants la vanité des choses de ce monde.

L’émouvante figure d’ouvrier plantée au centre de la composition témoigne de la grandeur accordée par Daumier aux plus humbles. Effaré ou désolé, dépassé par l’Histoire en marche, il assiste au triomphe de la religion, symbolisée par la procession solennelle esquissée à l’arrière-plan gauche, et à la politique de répression des idées démocratiques et des mouvements sociaux résumée par la cavalerie chargeant la foule, sabre au clair, à l’arrière-plan droit.

La Révolution de 1830 fut l’une des guerres civiles les plus brèves et les moins sanglantes : 1 800 morts chez les insurgés, environ 200 dans la troupe. Mais la république a bel et bien été escamotée sous le nez des républicains, les cocus de l’histoire qui se rappellent la leçon… et ne rateront pas leur prochaine révolution, en 1848.

Après l’attentat à la « machine infernale » commis le 28 juillet 1835 par le conspirateur Giuseppe Fieschi contre Louis-Philippe et sa suite qui se rendaient ce jour-là à la Bastille pour la fête de la révolution de 1830, le gouvernement impose les fameuses « lois de septembre sur la presse » qui instaurent un régime de censure et d’autorisation préalable. Elles seront votées le 9 septembre.

Dans l’impossibilité de poursuivre une activité satirique tournée principalement contre le régime en place, La Caricature cesse de paraître après le no 251 du 27 août où cette planche est publiée. Avec Le Charivari, Daumier, qui ne fera plus de dessin politique jusqu’à la fin de la Monarchie de Juillet (1848) se tourne vers la satire des mœurs de ses contemporains, au fil de séries qui vont asseoir définitivement sa popularité.

Dans ce même numéro du 27 août, La Caricature reproduit le texte de la loi contre la presse en composant certains articles comme des calligrammes en forme de poire, ultime provocation à l’encontre de la personne royale.