Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme » ), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule » .

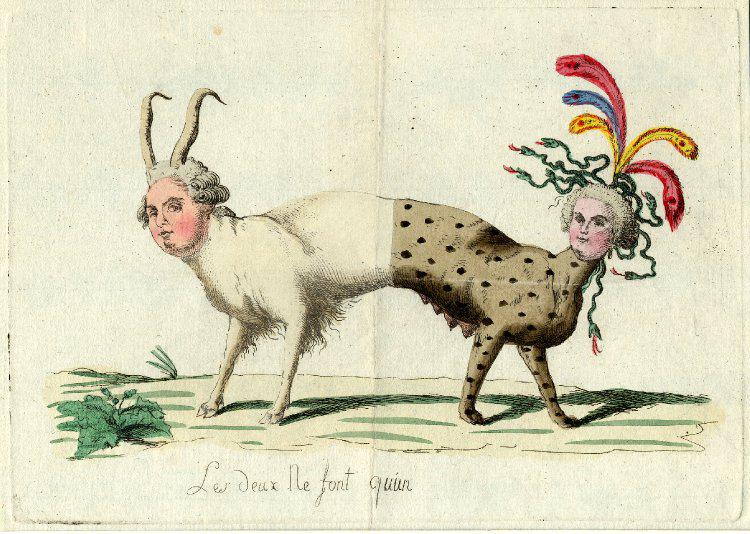

Marie-Antoinette et Louis XVI, Hé Hu Da Da ! Estampe anonyme. 1791. BNF.

« Il n’aura probablement jamais ni la force ni la volonté de régner par lui-même. » 1199

MERCY–ARGENTEAU (1727-1794). Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau (posthume, 1874)

Les caricatures, comme la rumeur publique, ont « assassiné » le roi bien avant son exécution, le 21 janvier 1793.

Ambassadeur d’Autriche à Paris de 1780 à 1790, Mercy-Argenteau exerce une grande influence sur Marie-Antoinette et sa correspondance avec Marie-Thérèse est un précieux document sur la France de l’époque. Il note l’inquiétante sujétion du roi vis-à-vis de sa femme, quelques années après leur mariage : « Sa complaisance ressemble à de la soumission. » Mirabeau tentant de sauver la royauté en juillet 1790 soupirera à juste titre : « Le roi n’a qu’un homme : c’est sa femme. »

Choiseul se montre plus sévère, voyant en Louis XVI un « imbécile » au sens d’handicapé cérébral ; selon ses frères et ses cousins, cette imbécillité aurait justifié un Conseil de régence (comme jadis pour Charles VI le Fou). En fait, Louis XVI est surtout un timide maladif, myope de surcroît au point de ne pas reconnaître les gens.

« Tout propos soutenu l’accable, toute réflexion le déroute. » 1200

MARIE–ANTOINETTE (1755-1793). L’Autrichienne : mémoires inédits de Mlle de Mirecourt sur la reine Marie-Antoinette et les prodromes de la Révolution (1966), Claude Émile-Laurent

La reine parle aussi du roi comme d’un homme aveugle à la nécessité, toujours incertain, peu aimable et pourtant désireux qu’on l’aimât. Il consulte tout le monde, suspecte les avis et ne cède qu’à la lassitude. Honteux alors de sa faiblesse, il revient en arrière, se renfrogne, boude, se dérobe, vole à la chasse ou bien se renferme dans son cabinet.

« Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ! » 1205

LOUIS XVI (1754-1793) et MARIE–ANTOINETTE (1755-1793), Versailles, 10 mai 1774. Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI (1823), Jeanne-Louis-Henriette Genet Campan

À la mort de Louis XV, les courtisans se ruent vers le nouveau roi. Le petit-fils du défunt roi, âgé de 20 ans, est tout de suite effrayé par le poids des responsabilités, plus qu’enivré par son nouveau pouvoir. Marie-Antoinette est d’un an sa cadette et la dauphine n’a pas vraiment les qualités d’une reine…

Le peuple qui avait fini par haïr Louis XV dit « le Bien Aimé » commence par faire confiance au jeune roi.

« Or, écoutez, petits et grands,

L’histoire d’un roi de vingt ans

Qui va nous ramener en France

Les bonnes mœurs et l’abondance. » 1206Charles COLLÉ (1709-1783), Or, écoutez, petits et grands, chanson (mai 1774). La Révolution française en chansons, anthologie, Le Chant du Monde

Le peuple célèbre la montée sur le trône de Louis XVI, surnommé « Louis le Désiré » . C’est dire les espoirs mis en lui, résumés par la chanson patriotique du nouvel auteur dramatique à la mode. Avec Louis XVI, on peut encore rêver. Comme avec Marie-Antoinette. Brève illusion…

« Belle, l’œil doit l’admirer,

Reine, l’Europe la révère,

Mais le Français doit l’adorer,

Elle est sa reine, elle est sa mère. » 1207Romance en l’honneur de Marie-Antoinette, chanson (1774). Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

La jeune et jolie reine jouit d’une immense popularité depuis son arrivée en France il y a quatre ans, et Versailles la salue en ce style précieux. C’est l’état de grâce, comme jamais avant et jamais après.

Certes, il y a des jalousies et déjà quelques soupçons contre l’« Autrichienne » à la cour. On aura plus tard la preuve qu’elle est manipulée par sa famille autrichienne, restant très attachée à sa mère, Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche durant trente ans et forte personnalité.

Délaissée par son royal époux, peu soucieuse de l’étiquette à la cour et moins encore des finances de l’État, dépensière et futile, Marie-Antoinette va accumuler les erreurs. « Ma fille court à grands pas vers sa ruine » , confie sa mère à l’ambassadeur de France à Vienne, en 1775.

Les deux ne font qu’un. 1791. Anonyme. Caricatures et dessins humoristiques. BNF.

« Plus scélérate qu’Agrippine

Dont les crimes sont inouïs,

Plus lubrique que Messaline,

Plus barbare que Médicis. » 1242Pamphlet contre la reine. Vers 1785. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf

Dauphine jadis adorée, la reine est devenue terriblement impopulaire en dix ans, pour sa légèreté de mœurs, pour ses intrigues et son ascendant sur un roi faible jusqu’à la soumission. « L’affaire du Collier » va renforcer ce sentiment, même si elle est plus victime que coupable dans cette histoire.

La Révolution héritera certes de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, mais aussi des « basses Lumières » , masse de libelles et de pamphlets à scandale où le mauvais goût rivalise avec la violence verbale, inondant le marché clandestin du livre et sapant les fondements du régime. Après le Régent, les maîtresses de Louis XV et le clergé, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée : quelque 3 000 pamphlets la visant relèvent, selon la plupart des historiens, de l’assassinat politique. Et l’image ajoute à la cruauté, touchant particulièrement le peuple illettré.

Sur cette caricature, le léopard est une variante de « l’Architigresse » , déformation euphonique d’Archiduchesse. Quant aux cornes sur la tête du roi, elles dénoncent le cocuage. On accuse la reine d’avoir des amants (le comte d’Artois son beau-frère, le comte suédois Axel de Fersen qui sera jusqu’à la fin son grand amour) ou même des maîtresses (la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe). Elle est bientôt clouée au pilori comme une nymphomane perverse et insatiable, décrite comme une « prostituée babylonienne » , une « infâme tribade » ayant l’habitude, à Trianon, d’épuiser quotidiennement plusieurs hommes et plusieurs femmes pour satisfaire sa « diabolique lubricité » . Les fake-news ne sont pas nées avec nos réseaux sociaux à l’ère du numérique.

La famille des cochons ramenées dans l’étable. Après la fuite à Varennes, 1791. BNF

« Ce sont les femmes qui ont ramené le roi à Paris, et ce sont les hommes qui l’ont laissé échapper ! » 1387

Cri de protestation des femmes de Paris, 21 juin 1791. Les 50 mots clefs de la Révolution française (1983), Michel Péronnet

Allusion faite ici aux journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre 1789.

Le 21 juin au matin, on constate la disparition de la famille royale au palais des Tuileries. L’alerte est donnée, La Fayette, commandant de la garde nationale, envoie des courriers tous azimuts pour faire arrêter les fuyards. Paris est en émoi.

Le 20 juin, à minuit, la famille royale a donc fui, avec la complicité du comte suédois Axel de Fersen, amant passionné de la reine. Leur but : rejoindre à Metz la garnison royaliste du marquis de Bouillé pour se placer sous sa protection. Mais la berline royale, conduite par Fersen en cocher, est trop imposante, l’opération mal organisée, et le roi, déguisé en valet, est reconnu le 21 à Sainte-Ménehould (en Champagne) par Jean-Baptiste Drouet, le fils du maître des postes – qui précède le roi à Varennes et donne l’alerte. Bayon, aide de camp de La Fayette, arrive à Varennes au matin du

22 juin. La berline royale est reconduite à Paris sous escorte, rejointe par trois députés envoyés par l’Assemblée : Pétion, Barnave et Latour-Maubourg.

Paris crie à la trahison. Le plan de Louis XVI n’est que trop clair. Il voulait marcher sur Paris avec les troupes royalistes, renverser l’Assemblée, mettre fin à la Révolution et restaurer la monarchie absolue. Il faut éviter l’émeute, on colle un peu partout des affiches avec ce mot d’ordre : « Celui qui applaudira le Roi sera bâtonné, celui qui l’insultera sera pendu. » Toute manifestation est donc interdite, pour ou contre le roi et sa famille, qu’on ramène de Varennes.

« Maman, est-ce qu’hier n’est pas fini ? » 1388

Le dauphin LOUIS, futur « LOUIS XVII » (1785-1795), à Marie-Antoinette, fin juin 1791. Bibliographie moderne ou Galerie historique, civile, militaire, politique, littéraire et judiciaire (1816), Étienne Psaume

Un joli mot de l’enfant qui mourra quatre ans plus tard, à la prison du Temple.

L’épreuve de la fuite à Varennes blanchit (dit-on) les cheveux de la reine : de blond cendré, ils devinrent « comme ceux d’une vieille femme de soixante-dix ans » . Marie-Antoinette a sans aucun doute une part de responsabilité dans ce projet d’évasion mal préparé. Elle dit un jour à Fersen : « Je porte malheur à tous ceux que j’aime. »

« Couple perfide, réservez vos larmes

Pour arroser le prix de vos forfaits […]

Un peuple libre reconnaît les charmes

De n’être plus au rang de vos sujets. » 1389Poursuite et retour de la famille ci-devant royale (juin 1791), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

Le peuple chante encore, mais il a perdu confiance en Louis XVI. Comme l’écrit Denis Richet dans le Dictionnaire critique de la Révolution française : « Un roi avait en fuyant abandonné sa souveraineté. Un autre roi, le peuple, assistait gravement au spectacle. »

C’est une foule terriblement silencieuse qui accueille le cortège à son retour, le 25 juin. La Constituante a suspendu Louis XVI de ses fonctions, dès le 21. Ces cinq jours de vacance du trône prouvent que la France peut vivre sans roi et la République devient un régime possible… Pour l’historienne Mona Ozouf, le 21 juin, c’est « la mort de la royauté » .

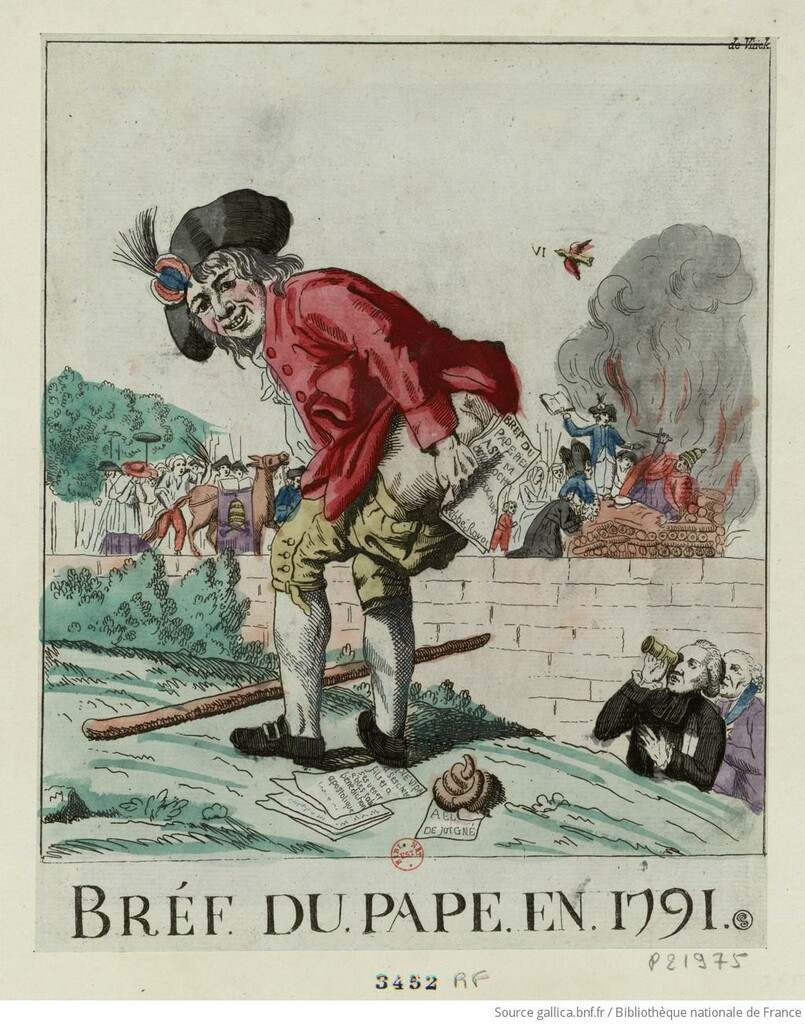

Bref du pape en 1791. Estampe. BNF.

« Notre saint père est un dindon

Le calotin est un fripon

Notre archevêque un scélérat

Alleluya. » 1250Première chanson anticléricale attaquant le pape (sans titre, et sans auteur). Dictionnaire des chansons de la Révolution (1988), Ginette Marty, Georges Marty

Le clergé était une cible habituelle du peuple, mais à la veille de la Révolution, Pie VI en personne est mis publiquement en cause. Ce n’est que le début des ennuis pour le 248e pape qui verra passer non seulement la Révolution française, mais aussi la campagne d’Italie de Napoléon Bonaparte déjà conquérant.

Pour l’heure (1791), un paysan goguenard se torche publiquement avec un « bref du pape » , bref apostolique, bref papal ou bref pontifical, acte administratif du Saint-Siège appelé ainsi en raison de sa brièveté, par opposition à la fameuse « bulle pontificale » , document scellé par lequel le pape pose un acte juridique important tel que fixation d’une année sainte, nomination épiscopale, définition dogmatique, convocation d’un concile ou canonisation.

Louis XVI le Cafuron s’est coiffé du bonnet phrygien et boit à la santé des sans-culottes. « Nouveau Pacte de Louis XVI avec son Peuple le 20 juin 1792, l’an quatrième de la Liberté » , gravure et mezzo-tinto avec aquarelle, 1792, Paris, Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

À bas le Veto !

Avis à Louis XVI : le peuple est las de souffrir.

La liberté ou la mort !

1415Slogans sur les enseignes, Manifestation du 20 juin 1792 à Paris

Le palais des Tuileries est envahi par les sections de la Commune de Paris : elles protestent contre le droit de veto du roi et fêtent en même temps l’anniversaire de sa fuite à Varennes dont l’échec, il y tout juste un an, a précipité les événements. La famille royale est molestée. Le roi veut éviter le pire, et d’abord le bain de sang – sa hantise.

Il accepte de se coiffer du bonnet rouge (bonnet phrygien), de boire à la santé de la Nation – les gravures ne manquent pas de ridiculiser cette image de la monarchie bafouée. Mais le roi refuse de renoncer à son droit de veto.

L’interprétation de l’image est complexe. « Cafuron » signifie œil de bœuf, petite lucarne. Le roi entretient une relation ambigüe avec la Nation depuis 1789, faite d’amour, de rejet et de violence, il semble à la fois accepter et refuser la Révolution et mener double jeu. Le regard du roi semble perdu, traduisant son manque de conviction dans l’évènement qu’il célèbre. L’auteur du document n’est donc pas dupe et dénonce cette ambiguïté.

Finalement, le roi sera jugé par les députés de la Convention, nouvelle assemblée élue durant l’été 1792, condamné à mort et guillotiné devant le peuple parisien le 21 janvier 1793. Caricature à suivre.

Mirabeau-Tonneau, Caricature révolutionnaire sur le frère du tribun, publiée dans un journal de l’époque révolutionnaire Anonyme. 1795 Fernand Mitton, La Presse française sous la Révolution, le Consulat, l’Empire (1945).

« À cette ardeur de boire, à ce ventre en tonneau

Qui ne connaîtrait le cadet Mirabeau. » 1Sous-titre de l’estampe anonyme

Petit frère (détesté) du premier grand révolutionnaire le comte de Mirabeau, André Boniface Louis Riqueti, vicomte de Mirabeau était presque aussi débauché que son aîné. Obèse, il doit à son ivrognerie le surnom de « Mirabeau-Tonneau » .

Conscient de n’être que l’ombre de son frère, il constata l’évidence : « Dans une autre famille, je passerai pour un mauvais sujet et un homme d’esprit, dans la mienne je suis un sot et un honnête homme. » Ayant au moins de l’esprit et l’art des bons mots, il collabora au journal les Actes des Apôtres.

« Quand on a un frère comme le vôtre aux États Généraux et qu’on est vous, on laisse parler son frère et l’on garde le silence »

Victor Riqueti, marquis de MIRABEAU (1715-1789), à son fils cadet. Source Wikipédia

Ardent défenseur de la monarchie à l’Assemblée constituante où il fut envoyé par les nobles de la sénéchaussée de Limoges, il s’opposa d’emblée à la réunion des ordres et à l’abolition des privilèges (4 août 1789). Venu soumettre un projet de discours à son père, il s’attira cette réponse cinglante.

Le 4 février 1790, quand Louis XVI annonça qu’il adoptait les principes de la constitution, il brisa son épée et s’écria : « Puisque le roi renonce à son royaume, un gentilhomme n’a plus besoin d’épée pour le défendre. » Et il brisa la sienne. Autre version : « Lorsque le roi brise son sceptre, ses serviteurs doivent briser leur épée ! » De toute manière, c’est un bon mot à son actif de royaliste.

Son parti étant minoritaire à l’Assemblée, il donne sa démission de député en juin 1790 et émigre en Allemagne. Il s’installe dans l’Électorat de Bade et lève la trop fameuse « légion des hussards de la Mort » qui fait aux républicains une guerre d’escarmouches sanglantes et inutiles en 1792. Il meurt des suites d’une attaque d’apoplexie – selon une autre version, c’est en s’embrochant sur l’épée d’un de ses officiers, pendant une altercation.

Gouaches révolutionnaires de Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826). Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

« Des Jeunes Citoyennes Ouvrières, contribuent de leurs Assignats, et de leurs bijoux, à l’équipement d’un jeune homme qui propose d’aller à la guerre si l’on veut l’habiller. » 2

Sous-titre de de la gouache de Lesueur, fin 1792

Image et texte, on reconnaît le style bienveillant et bon enfant de l’auteur, Girondin convaincu, mais épargné par la Terreur révolutionnaire. Il œuvrera pour l’amour de l’Histoire qu’il vit en témoin direct au jour le jour, à travers une série de 83 gouaches, pour la plupart au musée Carnavalet consacré à l’histoire de Paris.

Sur un tout autre ton, unique en son genre, naturellement lyrique et passionné, il faut citer Hugo, numéro trois sur le podium de l’Histoire en citations (après Napoléon et de Gaulle).

« La Révolution leur criait : « Volontaires,

Mourez pour délivrer tous les peuples vos frères ! »

Contents, ils disaient oui.

« Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes ! »

Et l’on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes

Sur le monde ébloui. » 1452Victor HUGO (1802-1885), Les Châtiments (1853)

Le poète oppose l’armée nationale et sa gloire immortelle à l’armée de métier (réduite à de basses besognes politiques, notamment lors du coup d’État du 2 décembre 1851).

L’historien Michelet, plus précis, n’est pas moins lyrique dans son Histoire de la Révolution : « Six cent mille volontaires inscrits veulent marcher à la frontière […] Ils restent tous marqués d’un signe qui les met à part dans l’histoire ; ce signe, cette formule, ce mot n’est autre que leur simple nom : Volontaires de 92. » Mal équipés, pas formés, ces jeunes viennent de toute la France pour répondre aux appels passionnés de la République. 400 000 pour l’été et l’automne 1792, 300 000 de plus en février 1793. Mais le volontariat ne sera pas éternellement suffisant.

Journée du 21 janvier 1793. La mort de Louis Capet sur la Place de la Révolution. Présentée à la Convention nationale. BNF.

« Fils de Saint Louis, montez au ciel. » 1478

Abbé EDGEWORTH de FIRMONT (1745-1807), confesseur de Louis XVI, au roi montant à l’échafaud, 21 janvier 1793. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (1822), Saint-Albin Berville, François Barrière

Le mot est rapporté par les nombreux journaux du temps. La piété de Louis XVI est notoire et en cela, il est fils de Saint Louis. C’est aussi le dernier roi de France appartenant à la dynastie des Capétiens, d’où le nom de Louis Capet sous lequel il fut accusé et jugé.

« Peuple, je meurs innocent ! » 1479

LOUIS XVI (1754-1793), à la foule, place de la Révolution à Paris (aujourd’hui place de la Concorde), 21 janvier 1793. Mémoires d’outre-tombe (posthume), François René de Chateaubriand

« Premier mot de la fin » du roi. L’importance de l’événement est telle que l’imagination populaire ou historienne se donne libre cours.

Le roulement de tambours de la garde nationale interrompt la suite de sa proclamation, entendue seulement par le bourreau Sanson et ses aides. La scène sera maintes fois reproduite en gravures et tableaux, estampes et caricatures, avec le bourreau qui brandit la tête du roi, face au peuple amassé.

« Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » 1480

LOUIS XVI (1754-1793), au bourreau Sanson et à ses aides, 21 janvier 1793. « Second mot de la fin » du roi. Histoire de France depuis les temps les plus reculés (1867), Antonin Roche

Autre mot de la fin attribué au roi, toujours dans le même esprit : « Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Et encore : « Dieu veuille que ce sang ne retombe pas sur la France. » Cela relève de la « belle mort » , comme pour alimenter la légende.

Reste un fait avéré. Louis XVI, tout au long de sa vie, eut une obsession louable et rare chez un roi : ne pas faire couler le sang des Français.

« Louis ne sut qu’aimer, pardonner et mourir !

Il aurait su régner s’il avait su punir. » 1481Comte de TILLY (1764-1816). Biographie universelle, ancienne et moderne (1826), Joseph Michaud, Louis Gabriel Michaud

Dans ce célèbre distique (deux vers), le comte de Tilly, défenseur du roi au palais des Tuileries (le 10 août 1792) et auteur de Mémoires (surtout galants), témoigne de cette horreur de la violence, dans une époque où elle fait loi.

« J’ai, au Champ de Mars, déclaré la guerre à la royauté, je l’ai abattue le 10 août, je l’ai tuée au 21 janvier, et j’ai lancé aux rois une tête de roi en signe de défi. » 1482

DANTON (1759-1794), La Mort de Danton (1835), drame historique de Goerg Büchner (1813-1837)

Cette réplique lui est prêtée par le poète allemand âgé de 21 ans (et mort du typhus à 23). Elle illustre le grand premier rôle révolutionnaire que se donne Danton, et qu’il joue effectivement jusqu’à sa chute, même s’il est souvent absent au cœur de l’action – l’une des ambiguïtés du personnage, notée par certains historiens.

« Le jour où la France coupa la tête de son roi, elle commit un suicide. » 1483

Ernest RENAN (1823-1892), La Réforme intellectuelle et morale de la France (1871)

Historien chrétien, il fait référence au lien charnel entre le pays et le roi, allant jusqu’à l’identification à la fin du Moyen Âge, sous Louis XI qui affirme : « Je suis France » . Plus contemporain, on pense aussi au mot de Mauriac à propos du général de Gaulle, en 1940 : « Un fou a dit, moi la France, et personne n’a ri parce que c’était vrai. »

Cette réflexion de Renan intervient au lendemain de la défaite face à l’Allemagne, quand la France amputée, désemparée, n’est pas encore acquise à la République. Peinant à faire son deuil d’un régime monarchique constitutionnel, il parle donc à ses contemporains – cela vaut pour la plupart des auteurs, historiens et philosophes. Il incrimine la Révolution, son culte de la « table rase » et de l’homme nouveau, et regrette cette irrémédiable rupture dans la continuité historique, dont la mort du roi fut le symbole.

« On a tué des rois bien avant le 21 janvier 1793. Mais Ravaillac, Damiens et leurs émules voulaient atteindre la personne du roi, non le principe […] Ils n’imaginaient pas que le trône pût rester toujours vide. » 1484

Albert CAMUS (1913-1960), L’Homme révolté (1951)

Il est vrai que l’histoire du monde est riche en régicides. Mais les assassins des rois qui tuent un homme ne font que renforcer le mythe de la royauté. Alors qu’un procès public, devant une Assemblée nationale devenue tribunal du peuple, devait mettre fin à la monarchie de droit divin. La mort du roi, chacun en juge selon son camp, des royalistes aux révolutionnaires, en passant par toutes les nuances d’opinion, de la droite réactionnaire à la gauche extrême. Cela vaut de manière plus générale pour la Révolution et aujourd’hui encore, on en discute.

Les émigrés royalistes proclament roi, sous le nom de Louis XVII, le jeune dauphin enfermé au Temple, et le comte de Provence (frère aîné de Louis XVI, futur Louis XVIII) est nommé régent du royaume.

« J’ons plus de roi dans la France […]

À présent tout ira bien

À Paris comme à la guerre.

Je n’craindrons plus le venin

Qui gâtait toute c’t’affaire,

J’aurons vraiment la liberté

En soutenant l’égalité ! » 1485Citoyenne Veuve FERRAND (fin du XVIIIe siècle), Joie du peuple républicain (début 1793), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

Chaque événement historique est ponctué de paroles et musique. Cette Joie du peuple républicain est assurément une « chanson de circonstance » : tout ira bien après la mort du roi. Au-delà de cette joie, le choc est immense.

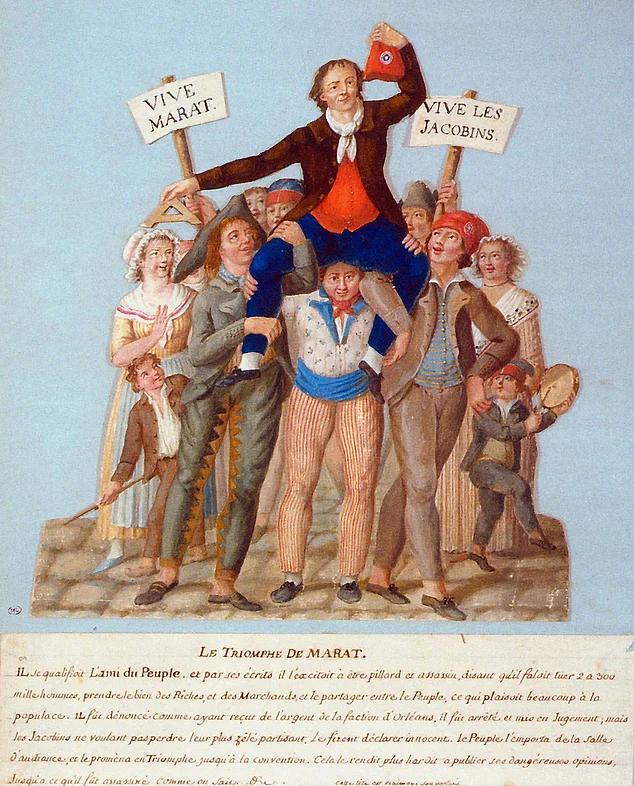

Le triomphe de MARAT, l’Ami du peuple. Gouaches révolutionnaires de Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826). Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

« Il se qualifiait L’ami du Peuple, et par ses écrits il l’excitait à être pillard et assassin, disant qu’il fallait tuer 2 à 300 mille hommes, prendre le bien des Riches, et des Marchands, et le partager entre le Peuple, ce qui plaisait beaucoup à la populace. Il fut dénoncé comme ayant reçu de l’argent de la faction d’Orléans, il fut arrêté et mis en Jugement ; mais les Jacobins ne voulant pas perdre leur plus zélé partisan le firent déclarer innocent. Le Peuple l’emporta de la Salle d’audience et le promena en Triomphe jusqu’à la Convention. Cela le rendit plus hardi à] publier ses dangereuses opinions, Jusqu’à ce qu’il fût assassiné comme on sait… Cette tête est vraiment son portrait. » 5

Jean-Baptiste LESUEUR (1749-1826), légende manuscrite à l’encre

L’Histoire en citations a dressé un portrait contrasté de la bande des quatre révolutionnaires, Mirabeau, Danton, Robespierre et Marat. Le jugement contre Marat est sans appel…

« Les siècles finissent par avoir une poche de fiel. Cette poche crève. C’est Marat. » 1301

Victor HUGO (1802-1885), Quatre-vingt-treize (1874)

Dans la galerie de portraits révolutionnaires, Marat, c’est le méchant. Pas un ami de son vivant. Pas un historien pour en faire un héros. Pas un théoricien pour se dire « maratiste » , comme on peut être dantoniste ou robespierriste. Marat fut pourtant l’« ami du peuple » , jouissant d’une incroyable popularité auprès des sans-culottes.

« Ce fanatique énergumène nous inspirait à nous-mêmes une sorte de répugnance et de stupeur […] Ses vêtements en désordre, sa figure livide, ses yeux hagards avaient je ne sais quoi de rebutant et d’épouvantable qui contristait l’âme. » 1302

LEVASSEUR de la SARTHE (1747-1834). Mémoires de R. Levasseur de la Sarthe, ex-conventionnel (1829), René Levasseur, Francis Levasseur

Témoignage d’un montagnard robespierriste qui ajoute : « Lorsqu’on me le montra pour la première fois, s’agitant avec violence au sommet de la Montagne, je le considérai avec cette curiosité inquiète qu’on éprouve en contemplant certains insectes hideux. » Marat, à l’inverse de Mirabeau ou de Danton, est affligé d’une laideur irrémédiablement repoussante, en raison d’une dermatose chronique – qui l’oblige à passer des heures dans son bain, et c’est là qu’il sera surpris et assassiné par Charlotte Corday.

« Au-delà de ce que propose Marat, il ne peut y avoir que délire et extravagance. » 1305

Camille DESMOULINS (1760-1794). Le Vieux cordelier : journal politique (1825), Camille Desmoulins, Joachim Vlate

Et Lamartine écrira dans son Histoire des Girondins : « Marat personnifiait en lui ces rêves vagues et fiévreux de la multitude qui souffre […] Il introduisait sur la scène politique cette multitude jusque-là reléguée dans son impuissance. »

Marat joue le rôle du journaliste redresseur de torts et formateur de l’opinion publique, critiquant toujours tout et tous, voulant ouvrir les yeux, ne cessant de réclamer des têtes, inventant le langage même de la Terreur, cherchant à détruire tous ses adversaires. En cela, il incarne le révolutionnaire type jusqu’à la caricature. À sa mort, Hébert force encore le trait avec Le Père Duchesne, accusant les robespierristes d’être des « endormeurs » ! Hébertistes rime alors avec extrémistes – l’on parle aussi d’« Enragés » . L’échafaud mettra fin au mouvement, sous la dictature de Robespierre.

« C’est par la violence que doit s’établir la liberté, et le moment est venu d’organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. » 1495

MARAT (1743-1793), L’Ami du peuple, 13 avril 1793. La Révolution française (1989), Claude Manceron, Anne Manceron

Dans son journal presque quotidien et très populaire, il justifie le Tribunal révolutionnaire qu’il a contribué à rendre plus expéditif, pour s’opposer à la contre-révolution qu’il dénonce au sein même de la Convention nationale : « Levons-nous, oui, levons-nous tous ! Mettons en état d’arrestation tous les ennemis de notre Révolution et toutes les personnes suspectes. Exterminons sans pitié tous les conspirateurs, si nous ne voulons pas être exterminés nous-mêmes. »

Plus encore que la rhétorique et la rigueur d’un Robespierre, ce genre de phrase et le personnage de Marat révoltent les modérés. On parlerait aujourd’hui et sans exagération de « paranoïa » . Trop, c’est trop ! L’accusateur se retrouvera bientôt accusé, devant le Tribunal révolutionnaire.

« Donnez un verre de sang à ce cannibale : il a soif ! » 1496

Pierre Victurnien VERGNIAUD (1753-1793), à Marat vitupérant à la tribune de la Convention, 13 avril 1793. Procès fameux extraits de l’Essai sur l’histoire générale des tribunaux des peuples tant anciens que modernes (1796), Nicolas Toussaint Le Moyne Des Essarts

Depuis l’insurrection du 10 août 1792 et les massacres de septembre qu’il encouragea, Marat ne cesse d’attiser la haine, que ce soit dans son journal ou à l’Assemblée.

Élu député, siégeant au sommet de la Montagne, président du club des Jacobins depuis le 5 avril 1793, il devient chaque jour plus redoutable, accusant, calomniant, injuriant, éructant. Nul ne semble pouvoir l’interrompre – notons à quel point le sang, mot et symbole, est présent dans cette histoire.

« Quant à Marat, je le pense et je le déclare, la majorité de Paris applaudira au décret qui chassera cet homme impur du sanctuaire de la liberté ; dans nos départements, on bénira le jour où vous aurez délivré l’espèce humaine d’un homme qui la déshonore. » 1497

François BUZOT (1760-1794), parlant au nom des Girondins à la Convention, 13 avril 1793. Histoire de la Terreur, 1792-1794, d’après des documents authentiques et inédits (1868), Mortimer Ternaux

Ami de Mme Roland et rallié aux Girondins, il riposte en leur nom et attaque le porte-parole des sans-culottes. Marat récolte ce qu’il a semé : l’Assemblée va se prononcer sur son arrestation.

Danton veut s’y opposer, et s’écrie : « N’entamez pas la Convention ! » Mais sa voix n’est plus assez forte et le décret de prise de corps est voté : à 220 voix contre 92. Marat va être mis en accusation devant le Tribunal révolutionnaire. Marat prend peur, Marat se cache.

« Citoyens, ce n’est pas un coupable qui paraît devant vous : c’est l’apôtre et le martyr de la liberté ! Ce n’est qu’un groupe de factieux et d’intrigants qui a porté un décret d’accusation contre moi. » 1498

MARAT (1743-1793) au Tribunal révolutionnaire, 24 avril 1793. Histoire de la Terreur, 1792-1794, d’après des documents authentiques et inédits (1868), Mortimer Ternaux

Réapparu le 23 avril, alors que les sections parisiennes manifestaient pour « l’Ami du peuple » , il a préparé sa défense. Il se pose en victime devant ses juges. Au terme d’une parodie de justice, devant un jury acquis d’avance, il retourne la situation – « factieux » est l’injure parlementaire la plus redoutable, à l’époque. Et Marat est acquitté, par un ex-procureur au Châtelet, devenu accusateur public et bientôt célèbre, Fouquier-Tinville.

Couronné de lauriers, porté en triomphe, le député est ramené à son banc de la Convention, aux cris de « Vive la liberté, vive Marat ! » La gouache de Lesueur immortalise cet instant de gloire. Le peuple des sans-culottes en a fait un homme intouchable. La Gironde accuse le coup. Marat, au club des Jacobins, se vante de leur avoir « mis la corde au cou » . Charlotte Corday mettra fin à sa carrière révolutionnaire en le poignardant.

« Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution. » 1522

Charlotte CORDAY (1768-1793), à son procès devant le Tribunal révolutionnaire, 17 juillet 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert

En un jour, la jeune fille devient une héroïne, et reste l’une des figures de la Révolution. Le poète André Chénier la salue par ces mots : « Seule, tu fus un homme » , ce qui contribuera à le perdre. Le député de Mayence, Adam Lux, qui la vit dans la charrette l’emmenant à l’échafaud, s’écria : « Plus grande que Brutus » , et ce mot lui coûta la vie.

Lamartine la baptise l’Ange de l’assassinat, et Michelet retrouve les accents qu’il eut pour Jeanne d’Arc : « Dans le fil d’une vie, elle crut couper celui de nos mauvaises destinées, nettement, simplement, comme elle coupait, fille laborieuse, celui de son fuseau. »

1794. Caricature de Mirabeau l’Aîné par David. Musée du Louvre.

« Mirabeau (le comte de). – Ce grand homme a senti de bonne heure que la moindre vertu pouvait l’arrêter sur le chemin de la gloire, et jusqu’à ce jour, il ne s’en est permis aucune. » 1294

RIVAROL (1753-1801), Petit Dictionnaire des grands hommes de la Révolution (1790)

Dans le même savoureux petit livre et avec le même esprit : « Mirabeau est capable de tout pour de l’argent, même d’une bonne action. »

Avant la Révolution, Mirabeau vendait sa plume (et ses idées) comme publiciste à gages ; il vendra ensuite ses services – très cher – au roi et à la reine, et sera accusé de trahison par certains députés. David, le plus grand peintre de son temps (Révolution et Empire) en fait une caricature plus vraie que nature, mais très dure. La ressemblance est frappante avec son frère cadet, « Mirabeau-Tonneau » .

« Mon ami, j’emporte avec moi les derniers lambeaux de la monarchie. » 1384

MIRABEAU (1749-1791), à Talleyrand, fin mars 1791. Son « mot de la fin politique » . Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives (1832), Pierre Étienne Louis Dumont

Son ami Talleyrand est venu voir le malade, juste avant sa mort (2 avril 1791). Certains députés, connaissant son double jeu et son double langage entre le roi et l’Assemblée, l’accusent de trahison – le fait ne sera prouvé qu’en novembre 1792, quand l’armoire de fer où le roi cache ses papiers compromettants révélera ses secrets.

Mirabeau, l’Orateur du peuple, la Torche de la Provence, fut le premier personnage marquant de la Révolution. Le peuple prend le deuil de son grand homme qui a droit aux funérailles nationales et au Panthéon des grands hommes.

Mais le 20 novembre 1792, on découvre aux Tuileries l’« armoire de fer » : coffre-fort dans un trou au mur du palais, contenant des documents qui prouvent la trahison du roi, entre autres des lettres échangées avec La Fayette, Talleyrand, Rivarol… et Mirabeau. Sorti du Panthéon pour la peine, Marat, l’« ami du peuple » , prendra sa place, suite à son assassinat. Il sera dépanthéonisé à son tour, quatre mois plus tard, son image ne faisant plus honneur à la Révolution, sous la Convention thermidorienne qui a mis fin à la Terreur.

Le Panthéon va heureusement accueillir deux Noms célèbres qui font honneur à l’Histoire.

« Allégorie. Rousseau et Voltaire qui de l’au-delà éclairent le peuple. » Anonyme Meisterdrucke (impression d’art).

« Avec Voltaire, c’est un monde qui finit. Avec Rousseau, c’est un monde qui commence. » 1032

GOETHE (1749-1832). Encyclopædia Universalis, article « Voltaire »

Le siècle de raison va céder le pas au siècle des passions. Voltaire exprime et résume le XVIIIe avec son ardente humanité, sa vocation à l’universel, sa sagesse, sa défense des libertés, des droits formels. Rousseau annonce le XIXe avec l’égalité, la fraternité, la fibre civique, les droits réels.

Brouillés « à mort » dans la vie, Voltaire et Rousseau seront réconciliés devant l’éternité par la même « panthéonisation » d’une Révolution qui rend ainsi hommage à tout le siècle philosophique.

Sur cette caricature édifiante et bien-pensante, les frères ennemis se retrouvent – successivement panthéonisés en 1791 et 1794. Unis pour la postérité, assis bien en vue sur la scène d’un théâtre qu’ils ont pratiqué passionnément quoique différemment, brandissant texte et chandelier « éclairant le peuple » , ils sont salués au centre et en second plan par des révolutionnaires agitant de leur côté lauriers et chapeau.

Les deux philosophes sont surtout protégés par une Minerve casquée, déesse de la guerre portant la lance et le bouclier, barrant la route au Fanatisme toujours menaçant. Mais Minerve est aussi déesse de la pensée élevée, de la sagesse et de l’intelligence, parfaite incarnation des Lumières.

« Voltaire alors régnait, ce singe de génie

Chez l’homme en mission par le diable envoyé. » 1017Victor HUGO (1802-1885), Les Rayons et les ombres (1840)

L’hommage nuancé s’explique : si différents que soient les deux personnages, si opposée même leur nature, ils furent l’un et l’autre à l’image de leur temps, entrant vivants dans la légende après s’être jetés dans toutes les luttes (et pareillement panthéonisés).

« Personne ne nous a donné une plus juste idée du peuple que Rousseau, parce que personne ne l’a plus aimé. » 1033

ROBESPIERRE (1758-1794), Discours aux Jacobins (1792). Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des Assemblées nationales (1834-1838), P.J.B. Buchez, P.C. Roux

Le personnage se situe aux antipodes du courtisan Voltaire ou de Montesquieu le seigneur (baron de la Brède). Si La Bruyère a dit « je veux être peuple » , Rousseau l’a prouvé. Sa vie sociale, en accord avec sa philosophie, est sa défense contre qui l’attaque.

Laquais, vagabond, aventurier, précepteur, secrétaire, se déconsidérant par une liaison avec la servante d’auberge Thérèse Levasseur, il refuse pensions et sinécures, se fait copiste de musique pour vivre et seul de tous les écrivains militants de son siècle signe tous ses écrits, ce qui lui vaudra encore plus d’ennuis qu’aux autres. Luttant souvent contre la misère plus que pour la gloire, Rousseau éprouvera toujours une rancœur de roturier contre l’inégalité sociale.

« C’était un fou, votre Rousseau ; c’est lui qui nous a menés où nous sommes. » 1712

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), à Stanislas Girardin, lors d’une visite à Ermenonville, dans la chambre où mourut le philosophe, 28 août 1800. Œuvres du comte P. L. Roederer (1854)

Il n’y a sans doute pas une phrase du Contrat social « tolérable » pour Bonaparte Premier Consul, et moins encore Napoléon Empereur. Mais aucun philosophe des Lumières ne peut être pris pour maître à penser ou à gouverner d’un homme aussi autoritaire. Il l’a d’ailleurs écrit dans ses Maximes et pensées : « On ne fait rien d’un philosophe. »

Gouaches révolutionnaires de Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826). 1793-1794. Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

Les sous-titres (légendes) valent citations

« Terroriste Jacobin exaltant le Journal de Marat. »

« Enragé Patriote. Ces hommes exaltés par la lecture du Journal de Marat, allaient criant qu’il fallait tuer tous les Aristocrates et les Riches. »

« Terroriste lisant un Journal, et mécontent de ce qu’il contient. »

« Jacobin réfléchissant sur la manière de gouverner la France. »

« Terroriste du temps de Robespierre payé pour susciter des querelles et occasionner des arrestations. »

C’est la dernière gouache littéralement révolutionnaire de Lesueur, rendant compte de la Terreur, de Marat et Robespierre, de ses personnages exaltés ou réfléchissants…

Nous retrouverons l’artiste sous le Directoire, période plus conforme à son inspiration bon enfant et bienveillante.

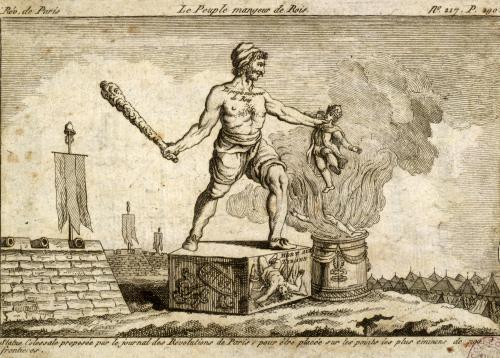

Le Peuple mangeur de Rois. 1793. Anonyme Musée Carnavalet. Histoire par l’image.

« Statue colossale proposée par le journal des Révolutions de Paris, pour être placée sur les points les plus éminens (sic) de nos frontières. » 20

Le journal des Révolutions de Paris est un quotidien né le 12 juillet 1789, qui séduit autant par son extrémisme que par la subtilité de ses analyses politiques. La liberté de la presse est l’un des principes affirmés dans la Déclaration des droits de 1789. La floraison des journaux marque un spectaculaire éveil de la conscience populaire : 42 titres paraissent entre mai et juillet 1789, plus de 250 à la fin de l’année. Certaines feuilles ont une diffusion confidentielle, mais d’autres arrivent à 200 000 exemplaires.

Période privilégiée pour les caricatures politiques, la Révolution multiplie le recours aux allégories mythologiques. Cette œuvre d’un graveur anonyme renvoie à un dessin contemporain du peintre David, destiné à décorer un rideau de scène : « Le Triomphe du peuple français » qui représente le peuple en Hercule triomphant. Cette image renvoie aussi à un projet de statue colossale, politiquement très imagée et engagée.

Le peuple est personnifié en Hercule tout en muscles, identifiable par sa massue héroïque et juché sur un socle. Les effets d’échelle, volontairement accentués dans la caricature, affichent ce peuple-Hercule surdimensionné, face au roi réduit à un pantin minuscule et impuissant, suspendu au-dessus d’un brasier. Le torse tatoué porte le titre de l’œuvre : « Le peuple mangeur de rois » . Le peuple cannibale pourrait très bien faire rôtir son souverain…

Coiffée d’un bonnet phrygien, représentée comme un sans-culotte, encadrée de remparts, de canons, de lances surmontées de bonnets phrygiens face à des tentes militaires, cette allégorie mythologique du peuple français « assiégé » affiche clairement le combat révolutionnaire populaire, engagé contre toutes les monarchies d’Europe qui veulent sa perte.

Juste retour des choses, Héraclès-Hercule instrumentalisé depuis des siècles par les figures du pouvoir royal inverse le rapport de force en assimilant le peuple au héros des Douze Travaux. Tel un nouvel Hercule, le peuple est littéralement héroïsé sous la Révolution.

« De la première page à la dernière, elle [la Révolution] n’a qu’un héros : le peuple. » 1273

Jules MICHELET (1798-1874), Le Peuple (1846)

Fils d’un imprimeur ruiné par le régime de la presse sous le Consulat et l’Empire, Michelet connaît la misère dans sa jeunesse et en garde un profond amour du peuple.

Écrivain engagé dans les luttes de son temps riche en révolutions d’un autre style, manifestant contre la misère des ouvriers, il composera dans l’enthousiasme son Histoire de la Révolution française : dix ans et sept volumes pour une œuvre inspirée, remarquablement documentée. Les plus belles pages de son œuvre maintes fois rééditée, ici mentionnée sous le terme générique d’« Histoire de France » .

L’Armée des Cruches. David. Vers 1794. Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

« Le député David sera invité à employer les talents et les moyens qui sont en son pouvoir, à multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l’esprit public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la Liberté et de la République. » 30

Comité de Salut Public, demande au peintre Jacques-Louis David, 12 septembre 1793

Fabre d’Églantine, député montagnard et auteur de la romance « Il pleut, il pleut bergère » , a créé le calendrier révolutionnaire : Vendémiaire, brumaire, frimaire renvoient aux vendanges, aux brumes, aux frimas de l’automne. Nivôse, pluviôse et ventôse évoquent neiges, pluies et vents d’hiver. Les mois du printemps leur succèdent, germinal, floréal, prairial, associés à germination, floraison et prairies. Enfin, l’été de messidor, thermidor et fructidor, qui rappellent moissons, chaleur et fruits). Il explique à la Convention combien la mémoire et la raison elle-même ont un besoin vital de visualisation. C’est dans ce contexte que le Comité de salut public fait appel au député David. L’essor industriel de la presse au XIXe siècle ne fera que renforcer la pertinence et l’actualité de ces vues sur le pouvoir de l’image. D’où, aussi, un redoublement d’efforts de la part de la censure.

L’artiste a donc livré deux gravures, « L’Armée des Cruches » et « Le Gouvernement Anglais » .

Le sens de la première scène est clair, si l’on se reporte à la description donnée lors de la présentation de la gravure au Comité de Salut public, le 18 mai 1794 (29 floréal an II) :

« Cruche N° 1. George Roi d’Angleterre commande en personne l’élite de son Armée Royale – N° 2. Il est conduit par son Ministre Pitt ou Milor Dindon – N° 3 qui le tient par le Nez pour mieux lui prouver son attachement. L’avant-Garde de la Royal Armée – N° 4 reçoit un échec à la porte de la Ville – N° 5 qui est occasionné par la colique de quelques Sans-Culottes placés au haut de la Porte – N° 6. L’avant-Garde dans sa défaite brise les cruches, dont il ne sort que toutes sortes de Bêtes venimeuses – N° 7 Qui est l’esprit qui les anime ? Fox ou Milord Oie – N° 8 ferme la marche montée sur sa Trompette Anglaise et qui, témoin de l’échec, sonne un rappel en arrière par prudence. Artillerie Angloise nouvelle – N° 9 qui a la vertu d’éteindre les incendies et de délaïer (sic) les fortifications. »

David, artiste de génie, est un peintre très engagé dans la Révolution, conventionnel, robespierriste convaincu, metteur en scène de la fête de l’Être suprême – avant de devenir le peintre préféré de Napoléon qu’il admire passionnément et pour lequel il réalise sa plus grande œuvre, « Le Sacre » .

Il obéit à la commande du Comité de Salut public. Rappelons le contexte de la « Seconde Guerre de Cent Ans » , suite quasi-ininterrompue de conflits qui vont opposer, de 1688 à 1815 (c’est-à-dire du règne de Louis XIV à celui de Napoléon, en passant par ceux de Louis XV, de Louis XVI et les temps troublés de la Révolution) la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Le peintre a pour mission de ridiculiser l’ennemi. Il n’est pas sûr que David le patriote ait été très fier de cette œuvre, assurément originale et spectaculaire, comme la suivante encore plus caricaturale et scatologique.

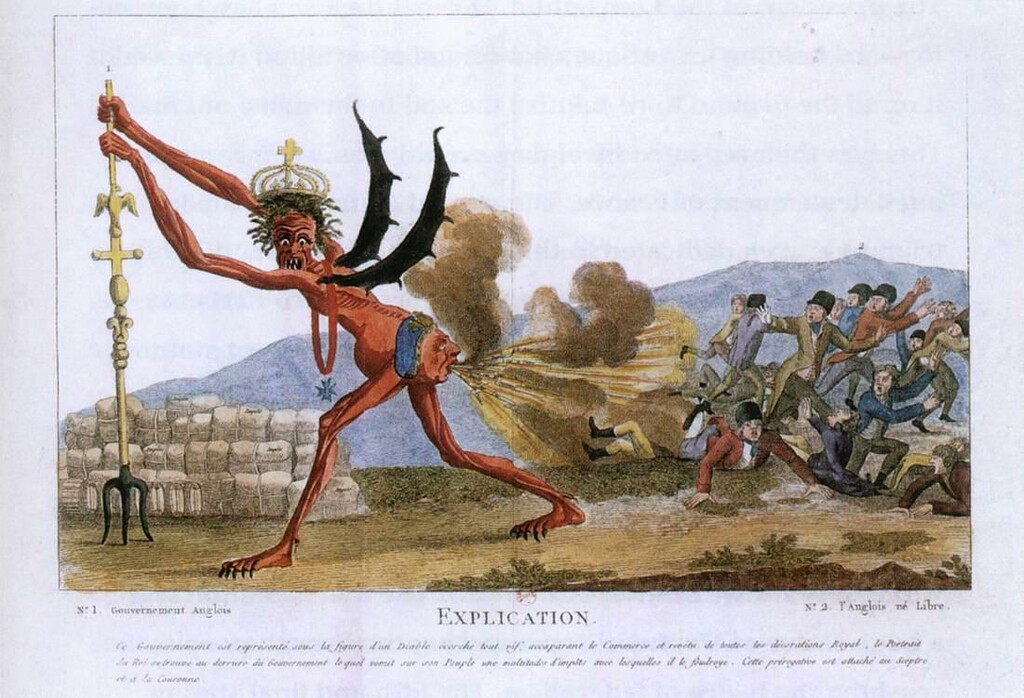

Le Gouvernement Anglais, 1794, British Museum, Musée du Louvre et BNF.

L’explication (Légende) sert de citation.

« Le Gouvernement anglais représenté sous la forme d’une figure horrible et chimérique revêtue de tous ses ornements royaux. Le Roy se trouve au derrière du Gouvernement, lequel vomit sur son peuple une multitude d’impôts qui le foudroie : cette prérogative est attachée au sceptre et à la couronne. » 50

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Proclamation supposée, avant la bataille des Pyramides du 21 juillet 1798. Les Français en Égypte (1855), Just-Jean-Étienne Roy

À regarder de plus près, on remarque d’autres détails : le ruban avec l’ordre du Saint-Esprit qui pend aux épaules du Diable, la tête du Roi d’Angleterre, George III (1738-1820), plaquée sur les fesses du Diable et crachant par sa bouche de la fumée et des éclairs dûment identifiés : « Impôts sur le Jour, Impôts sur la Terre, Impôts sur la Nourriture, Impôts sur les Vêtements, Impôts sur l’Air, Impôts sur l’Eau » .

Sans oublier les éclairs qui s’abattent sur un groupe de jeunes gens dont certains se sont jetés sur le sol tandis que d’autres – les Anglais nés libres – s’enfuient vers la droite.

Si l’on reprend les termes de la commande adressée à David par le Comité de Salut public : « multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l’esprit public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la Liberté et de la République » , il ne fait aucun doute que les deux caricatures à grand spectacle réalisées par l’artiste y répondaient de manière originale.